●ウイルスとは何なのか

長谷川でございます。現在、新型コロナウイルスのことで世の中が騒がしくなっていますが、また新たなタイプのウイルスが出てきたということで、問題解決に向けて多くの方が努力されているところです。私は進化生物学の専門家として、ウイルスの進化に関しても研究者からいろいろ伺っています。ウイルスの専門家ではありませんが、いくつかウイルスに関する話をしようと思います。

まず、ウイルスとは何なのでしょうか。「生物なのか。そうではないのか」という質問に答えるのは、非常に難しい。細胞という固まりがなく、自分で仕事ができないという意味では、生物とは呼べません。ただし、自分自身を複製するための情報は持っています。つまり、細胞ではない袋のなかに、自分自身と同じものをつくるための遺伝情報が、アデニン、グアニン、シトシン、チミン(AGCT)の記号で書かれているのです。

普通であれば、生物は細胞のなかに酵素やATP (Adenosine tri-phosphate、アデノシン三リン酸)などの分子がたくさん持っています。自らを複製するための遺伝情報に加えて、工場の仕組みや材料のようなものを持っていて、エネルギーを生み出しています。ですから、細胞が自分自身の遺伝情報を複製して、自分のものと同様の細胞をもう一つつくって、分裂していくという過程を取ります。

ところが、ウイルスはそうした細胞を持っていません。ただ袋のなかに複製するための遺伝情報が入っているだけです。ですから、自分を複製しようとした場合、その潜在力はあるのですが、工場もエネルギーも材料もないので、ほかの生物の細胞のなかに入り込み、その細胞の力を搾取しなければいけません。そうしなければ、増えていくことができません。

ですので、生物とは何かという点を考えた際に、細胞膜で囲まれてエネルギーなどの出し入れがあるという定義を採用した場合、ウイルスは生物ではありません。ただし、自分を複製するという生物の重要な特徴は持っているので、生物といえないこともないということで、非常に難しい厄介な存在です。ですので、肺炎菌や大腸菌などの細菌類とウイルスは全く異なるというのは、大事な点です。

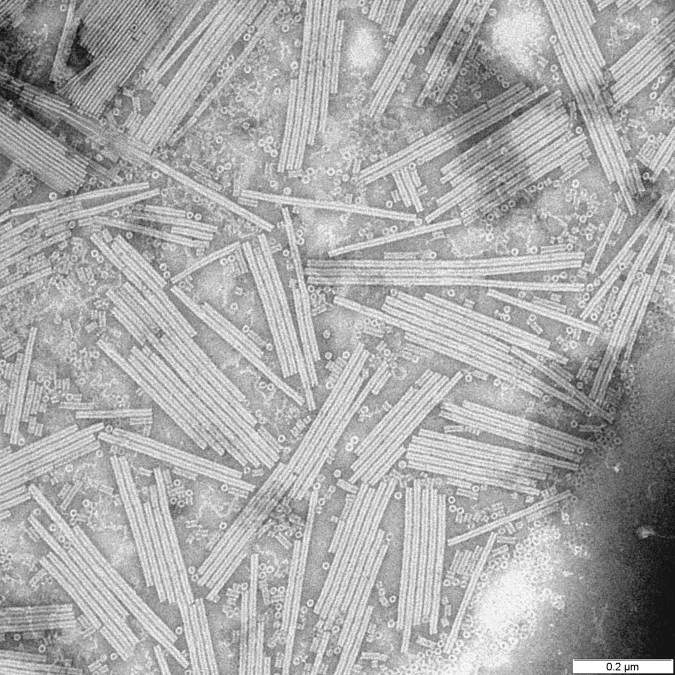

●遺伝情報しか持たないウイルスの構造

また、ウイルスは非常に小さいのです。普...