●資本主義と道徳の問題を考えたアダム・スミス

皆さん、こんにちは。今日は、18世紀のユーラシア大陸の西、イギリス・ヨーロッパの思想において、どういう問いが立てられてきたのかを考えたいと思います。

前回、清朝考証学の泰斗と言われる戴震(たいしん)のお話をしましたが、それは決して孤立した考え方ではなく、同時代的なグローバル化時代の思想であると申し上げたかと思います。

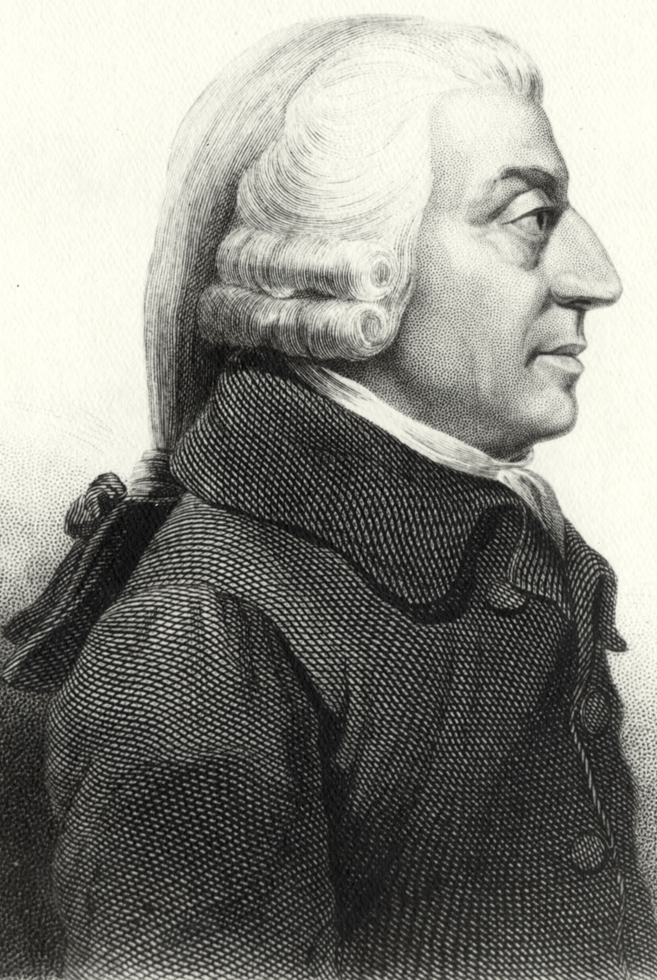

戴震とほとんど同い年の思想家に、アダム・スミスがいます。アダム・スミスに関しては、最近、注目も集まってきて、新たな訳書や研究書が出たりしているので、ご存じの方々も多いかと思いますが、今アダム・スミスを読むときに注目されているところは何でしょうか。

アダム・スミスは、「神の見えざる手」に代表される経済理論、特に市場経済の擁護者、あるいは、自由主義市場経済の擁護者として理解される面があります。

しかしその一方で、同時に彼は『道徳感情論』という書物の著者でした。つまり、単なる市場経済の擁護者、市場経済を基礎付ける論客ではなく、資本主義と道徳の問題を考えた思想家として、いま読み直されているのです。

●「共感」の構造に着目したアダム・スミスの道徳論

今日は『道徳感情論』の新しい翻訳を持ってきました。最初の部分を少しだけ読ませていただきます。「共感について」です。

「人間というものをどれほど利己的と見なすとしても、なおその生まれ持った性質の中には、他の人のことを心にかけずにはいられない何らかの働きがあり、他人の幸福を目にする快さ以外に何も得るものがなくとも、その人たちの幸福を自分にとってなくてはならないと感じさせる。他人の不幸を目にしたり、状況を生々しく聞き知ったりしたときに感じる憐憫や同情も、同じ種類のものである。他人が悲しんでいるとこちらもつい悲しくなるのは、実に当たり前のことだから、例を挙げて説明するまでもあるまい。

悲しみや人間に生来備わっている他の情念同様、決して気高い人や情け深い人だけが抱くものではない。こうした人たちは、とりわけするどく感じ取るのかもしれないが、社会の掟をことごとく犯すような極悪人であっても、悲しみとまったく無縁ということはない」

これが『道徳感情論』の冒頭です。

アダム・スミスがここでしようとしたことは、「共感」という感情によって道徳...