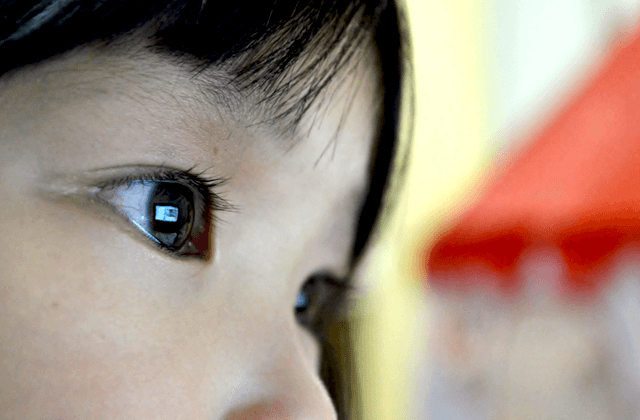

子どもの近眼予防の鍵は「太陽光」にあった!

東アジアで広まる、子どもの近眼

「自分の子どもの近視は、何とか予防したい」。そう思う親御さんも多いのではないでしょうか。ところが近年、日本を含む東アジアでは子どもの近視が増えているそうです。いったいどんな予防策が効果的なのか。筑波大学眼科教授の大鹿哲郎氏が、最新の研究成果を教えてくれました。大鹿教授によれば、子どもが近視になるには、遺伝的な素因と環境的な要因の二つがあります。特に環境的な要因が大きく影響していることが、最近の研究で分かってきました。

環境的な要因と聞いてすぐ思い浮かべるのは、スマートフォンやパソコン、あるいは携帯ゲーム機利用の増加です。昔に比べて「近くの作業」が増えていることが子どもの近視を進める原因では…と考えがちですが、大鹿教授いわく、実はそうでもないようです。

子どもの近眼予防の鍵は「太陽光」にあった

では、子どもの近視に影響を与えるものは何でしょうか。ずばり、それは「太陽光」です。最新の研究では、屋外で遊ぶ時間が長いほど、近視の進行が遅くなったという報告が出ています。つまり医学的には、「部屋でゲームばかりしていると近視が進む」というよりは、「外で元気に遊ぶ子どもの方が近視は予防できる」ということだそうです。となると、「勉強しない子どもは目が良い」ということになりそうですが、最近の研究ではそのあたりもきちんと考慮されています。同程度の学力であっても、屋外での活動時間が長い子どもの方が、近視が予防できるという結果が出ているのです。

また、目に過度の負担をかけないことも、子どもの近視予防では大切なようです。昔からよく親に「姿勢を正しなさい」とか、「暗いところで字を読まない」などと言われました。たしかに、姿勢を正せば必要以上に近づけて見る必要はないですし、明るい場所で読めば自然と正しい姿勢に近づいていきます。目に負担をかけないという意味では、親に散々言われてきた「小言」も、実は理にかなっていたのですね。

その他に効果的な方法は?

その他に、有効な方法はあるのでしょうか。大鹿教授は、目薬やコンタクトレンズを使用する方法もあるといいます。例えば、瞳孔を拡張するアトロピンという目薬を、濃度をとても薄くして点眼すると、近視予防に効果があるとされます。また、オルソケラトロジーという特殊なコンタクトレンズを使う方法もあります。これは寝ている間につけるコンタクトレンズで、何年か続けていると、角膜のカーブを変えられるため、近視の予防につながるそうです。

このように、アトロピンやオルソケラトロジーは、子どもの近視予防に一定の効果が見込まれることが、医学的にも明らかになりつつあるものですが、他方であまり効果がないとされる方法も、残念ながらあります。

例えば、二重焦点レンズを使った眼鏡をかけると、子どもの近視予防に効果があるとされていました。しかし、二重焦点の使い分けが子どもには難しいため、それほど効果的ということではないようです。

ということで、今のところ、子どもの近視予防に効果的なのは「元気よく外で遊ぶこと」にまとめられそうです。当たり前といえば当たり前のことで拍子抜けしそうですが、きちんとした医学的根拠に基づくものです。つまり、当たり前のことが大事だということですね。

人気の講義ランキングTOP20

「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介

テンミニッツ・アカデミー編集部

科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか

長谷川眞理子