テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

儒教に学ぶ日本に求められるリーダーシップ

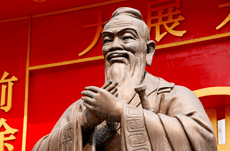

儒教は、紀元前500年前後に生きた孔子を始祖とする儒家による思想。孔子の言行録である『論語』や、儒教の教科書というべき「四書五経」は東アジアで2000年以上にわたり強い影響力を持ってきました。日本ではとくに江戸時代の藩校で取り入れられ、幕末維新の激動期を乗り切る精神的支柱にもなりました。半世紀近く「四書五経」を学んできた老荘思想研究者・田口佳史氏は、「四書五経を学ぶことは、リーダーシップを身につけること」と言います。その秘訣をのぞいてみましょう。

思考の土台にはまず「土壌風土」があり、その上に普遍的なリーダーシップが置かれます。土壌風土とは、日本なりアジアなりの置かれた地理的条件であり、最近の言葉では「地政学」とも言えるでしょう。ここでできあがるのは、いわば「アジアの英雄」なる普遍的理想です。

その上に乗っていくのが、時代性や個性であり、リーダーとはこの四層の相互作用を発揮することで、多くの大衆にメッセージを届け、心を動かしていくものだというわけです。

現代の教育では、日本の地理的特性が生んだ伝統的な精神文化である「儒仏道精神」、すなわち儒教、仏教、道教、禅、神道などに触れることが減っているからではないか。グローバルな社会で活躍する世代にこそ、土壌風土に根付いた精神基盤の強化が必要ではないかと田口氏は考えるにいたりました。

儒家思想の特徴は「人間の救済は人間にのみ可能」とすること。ですから、神仏に頼り運命を委ねる宗教とは違って、人間に対する大きな期待と信頼があります。五経の一つである『書経』を見ていきましょう。

スタートを飾るのは「堯典」。堯帝は、どのような君主であったのか。冒頭は「日若(えつじゃく)古の帝堯を稽(かんが)ふるに曰く、放勳(ほうくん)は欽明(きんめい)、文思(ぶんし)は安安(あんあん)にして…」と始まります。

「日若」は昔語りの神職と解釈されており、その役職の人間が古の帝である堯について稽えて言った言葉、という意味になります。寄り道になりますが、ここで「稽古」の語源が出ていることも要チェック。稽古をするとは、「古(いにしえ)を考えること」。お茶の稽古であれば、利休がわび茶を編み出したのはどうしてなのか、柔道であれば、実在の先人をミックスした姿三四郎の構想について考える。このように、源流を考えながら訓練や鍛錬に励むことが、本来の稽古の意味だといいます。

「放勳欽明、文思安安」は、堯帝を物語る言葉です。「放勳欽明」は百戦錬磨の体験が存在自体に満ち溢れていること、「文思安安」は、どんな時にも安定して他人を思いやる人柄を表すので、非常に簡単に言うと「気は優しくて力持ち」なのが堯帝の姿だったといえるでしょう。

現代のビジネス・シーンに置きかえれば、「放勳欽明」は「優れた問題解決能力」を持ち、常に「創意工夫」をもって成果を追求する人を評する言葉になります。「文思安安」は自社のメンバーに対して常に夢と希望を与えるような「将来構想」を語れる人と言いかえられるでしょう。

いずれも日本がいま求めるリーダー像に、相当肉薄しているのではないでしょうか。

東洋のリーダーシップには4つの階層がある

田口氏が東洋思想を通して実感しているのは、リーダーシップには構造があるのではないか、ということ。さらに自分のDNAを意識して「自己の内なる自己」を見つめることが重要ではないかということです。思考の土台にはまず「土壌風土」があり、その上に普遍的なリーダーシップが置かれます。土壌風土とは、日本なりアジアなりの置かれた地理的条件であり、最近の言葉では「地政学」とも言えるでしょう。ここでできあがるのは、いわば「アジアの英雄」なる普遍的理想です。

その上に乗っていくのが、時代性や個性であり、リーダーとはこの四層の相互作用を発揮することで、多くの大衆にメッセージを届け、心を動かしていくものだというわけです。

日本人の「心が折れ」やすくなっている理由

アメリカのMBAなどに留学する日本の若者について、現地の教員から「頭もいいし、能力も高いが、精神の基礎が強靭でない」と指摘されることがままあると田口氏は言います。すぐにひるんだり諦めたり、いわゆる「心が折れ」やすい世代が増えていることにも符合します。現代の教育では、日本の地理的特性が生んだ伝統的な精神文化である「儒仏道精神」、すなわち儒教、仏教、道教、禅、神道などに触れることが減っているからではないか。グローバルな社会で活躍する世代にこそ、土壌風土に根付いた精神基盤の強化が必要ではないかと田口氏は考えるにいたりました。

儒家思想の特徴は「人間の救済は人間にのみ可能」とすること。ですから、神仏に頼り運命を委ねる宗教とは違って、人間に対する大きな期待と信頼があります。五経の一つである『書経』を見ていきましょう。

『書経』に見る理想のリーダー、堯帝

『書経』(または『尚書』)は儒家の理想政治を述べたものとして、最も重要な経典にあたります。そこで扱われているのは、尭(ぎょう)・舜(しゅん)から夏・殷(いん)・周の5代にわたる王朝の皇帝およびそれを補佐した人々の言辞です。スタートを飾るのは「堯典」。堯帝は、どのような君主であったのか。冒頭は「日若(えつじゃく)古の帝堯を稽(かんが)ふるに曰く、放勳(ほうくん)は欽明(きんめい)、文思(ぶんし)は安安(あんあん)にして…」と始まります。

「日若」は昔語りの神職と解釈されており、その役職の人間が古の帝である堯について稽えて言った言葉、という意味になります。寄り道になりますが、ここで「稽古」の語源が出ていることも要チェック。稽古をするとは、「古(いにしえ)を考えること」。お茶の稽古であれば、利休がわび茶を編み出したのはどうしてなのか、柔道であれば、実在の先人をミックスした姿三四郎の構想について考える。このように、源流を考えながら訓練や鍛錬に励むことが、本来の稽古の意味だといいます。

「放勳欽明、文思安安」は、堯帝を物語る言葉です。「放勳欽明」は百戦錬磨の体験が存在自体に満ち溢れていること、「文思安安」は、どんな時にも安定して他人を思いやる人柄を表すので、非常に簡単に言うと「気は優しくて力持ち」なのが堯帝の姿だったといえるでしょう。

現代のビジネス・シーンに置きかえれば、「放勳欽明」は「優れた問題解決能力」を持ち、常に「創意工夫」をもって成果を追求する人を評する言葉になります。「文思安安」は自社のメンバーに対して常に夢と希望を与えるような「将来構想」を語れる人と言いかえられるでしょう。

いずれも日本がいま求めるリーダー像に、相当肉薄しているのではないでしょうか。

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部