なぜ中国とインドの人口は多いのか?

2019年の国連のデータによると、世界で一番人口の多い国は中国で約14.3億人。ついで2位はインドの13.7億人となっています。この2カ国が突出して多い状況となっています。ではなぜ中国とインドは人口が多いのでしょうか。また、今後、この状況はどのように変化していくのでしょうか。

1位 中国 14億3784万4000人

2位 インド 13億6641万8000人

3位 米国 3億2906万5000人

4位 インドネシア 2億7062万6000人

5位 パキスタン 2億1656万5000人

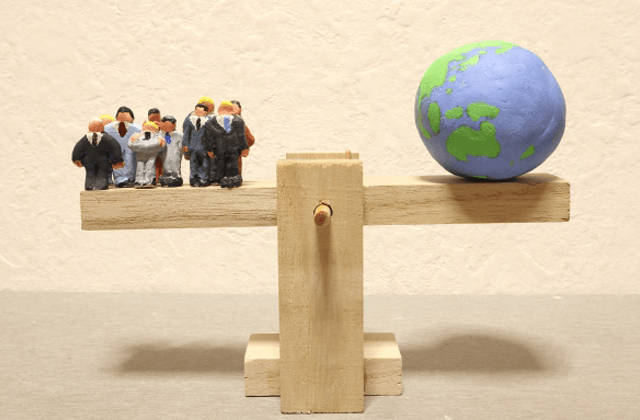

1位の中国と2位のインドがずば抜けて多いことがわかります。この2カ国を合わせた28億人は世界人口77億人の37%近くを占めています。

1位 インド 15億364万人

2位 中国 14億6434万人

3位 米国 3億4964万人

4位 インドネシア 2億9919万人

5位 ナイジェリア 2億6297万人

中国とインドの順位が入れ替わることがわかります。2019年のデータから見ると、中国の人口は3000万人増といった程度ですが、インドは1億人以上増加する見込みです。現在の増加率で行くと、インドの人口は2027年に中国を越えて人口世界1位となる見込みです。ただし、貧困の問題を解消ができるかどうかといった点は、また別の懸念材料として残るようです。

中国は1979年から2014年まで一人っ子政策を取ってきました。この影響でおよそ4億人の人口増が抑制されたと推測されるようです。一人っ子政策は、食料や資源消費をある程度抑えて経済を発展させ、国民の生活水準をあげることが目的とされていました。しかしこの影響により、今後は少子高齢化が進むことは避けて通れない道です。

1950年の世界の人口は26億人、2019年時点では77億人と、およそ70年でおよそ3倍になっています。これに対して両国人口の伸びを個別に見ると、中国は約2.6倍、インドは約3.6倍です。世界的な人口の伸びに対して、中国はやや低くインドはやや高いです。しかし大きく見れば、世界人口と2カ国を合わせた人口は、おなじくらいのペースで増えていると言えます。

稲作は比較的安定した食料生産技術と言えます。米を栽培する水田は他の作物と異なり、河などから水を引いて水が張った状態を保ちます。このことで山の養分が補給される上、土壌の過剰な成分や有害物質を洗い流すことができます。さらに水を張ることで雑草は減り、急激な気温の変化からも稲を守ることができます。ただし稲は寒さに弱いことから、比較的温暖な地域で栽培する必要はあります。

このように、米は他の農作物で起こりがちな連作障害などが起きにくく、比較的安定的に供給することができます。この食料の安定性に加えて、国土の広さと気候も関係するようです。中国は世界第4位の国土面積、インドは世界第7位の国土面積を有している上、比較的温暖で雨が多い地域を含みます。つまり、安定的に供給できる米を、広い土地で栽培することができた背景が、現在でもこれらの国で人口が多い理由の一つと言えるようです。

中国とインドを合わせた人口は世界人口の37%

国連によると、世界の人口は2019年には77億人ですが、2030年には85億人と10%増えることが予想されています。その後2050年には97億人(26%増)、2100年には109億人(42%増)という想定です。着実に増加していることがわかります。また2019年時点での国別ランキングトップ5は以下の通りとなっています。1位 中国 14億3784万4000人

2位 インド 13億6641万8000人

3位 米国 3億2906万5000人

4位 インドネシア 2億7062万6000人

5位 パキスタン 2億1656万5000人

1位の中国と2位のインドがずば抜けて多いことがわかります。この2カ国を合わせた28億人は世界人口77億人の37%近くを占めています。

2030年予測では1位はインド、中国は2位に

続いてやや先の未来に目を向けてみましょう。以下、2030年時点での人口予測における、上位5カ国の数値です。1位 インド 15億364万人

2位 中国 14億6434万人

3位 米国 3億4964万人

4位 インドネシア 2億9919万人

5位 ナイジェリア 2億6297万人

中国とインドの順位が入れ替わることがわかります。2019年のデータから見ると、中国の人口は3000万人増といった程度ですが、インドは1億人以上増加する見込みです。現在の増加率で行くと、インドの人口は2027年に中国を越えて人口世界1位となる見込みです。ただし、貧困の問題を解消ができるかどうかといった点は、また別の懸念材料として残るようです。

中国は1979年から2014年まで一人っ子政策を取ってきました。この影響でおよそ4億人の人口増が抑制されたと推測されるようです。一人っ子政策は、食料や資源消費をある程度抑えて経済を発展させ、国民の生活水準をあげることが目的とされていました。しかしこの影響により、今後は少子高齢化が進むことは避けて通れない道です。

1950年時点でも世界人口に占める2カ国の割合はほぼ同じ

なぜ中国とインドの人口がずば抜けているのでしょうか。これに関しては、もともと人が多かったからというのがまずは一つ目の回答です。たとえば1950年の世界人口は26億人でしたが、この時の国別ランキング1位2位も今と同じ中国とインドです。当時の中国の人口は5億5441万9500人。インドは3億7632万5300人。この時、中国の人口が世界人口に占める割合は約21%、インドの人口が世界人口に占める割合は14%。合わせて35%を占めています。この割合は2019年の37%とあまり変わりません。1950年の世界の人口は26億人、2019年時点では77億人と、およそ70年でおよそ3倍になっています。これに対して両国人口の伸びを個別に見ると、中国は約2.6倍、インドは約3.6倍です。世界的な人口の伸びに対して、中国はやや低くインドはやや高いです。しかし大きく見れば、世界人口と2カ国を合わせた人口は、おなじくらいのペースで増えていると言えます。

米の生産と広大な土地がカギ

ではなぜこの2カ国には1950年以前から人口が多かったのでしょうか。一つには土地の豊かさが挙げられます。たとえば、2019年時点で米、小麦、茶、綿花の生産量は中国とインドでそれぞれ1位2位です。また特に米の生産量の順位は、1位中国、2位インド、3位インドネシア、4位バングラデシュ、5位ベトナムの順番です。インドネシアの人口は2019年で米国に次いで4位(2億7062万6000人)、バングラデシュは8位(1億6304万6000人)、ベトナムは15位(9646万2000人)とどこも上位にランクインする国であることから、米を栽培していることと人口が多いことには関係があるようです。稲作は比較的安定した食料生産技術と言えます。米を栽培する水田は他の作物と異なり、河などから水を引いて水が張った状態を保ちます。このことで山の養分が補給される上、土壌の過剰な成分や有害物質を洗い流すことができます。さらに水を張ることで雑草は減り、急激な気温の変化からも稲を守ることができます。ただし稲は寒さに弱いことから、比較的温暖な地域で栽培する必要はあります。

このように、米は他の農作物で起こりがちな連作障害などが起きにくく、比較的安定的に供給することができます。この食料の安定性に加えて、国土の広さと気候も関係するようです。中国は世界第4位の国土面積、インドは世界第7位の国土面積を有している上、比較的温暖で雨が多い地域を含みます。つまり、安定的に供給できる米を、広い土地で栽培することができた背景が、現在でもこれらの国で人口が多い理由の一つと言えるようです。

<参考サイト>

Population Division World Population Prospects 2019|United Nations

https://population.un.org/wpp/

国際連合「世界人口予測 ・2019年版 [United Nations (2019). World Population Prospects 2019]」概要|JIRCAS(国際農研)

https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_d/blog/20190618

世界の米生産量 国別ランキング・推移|GLOBAL NOTE

https://www.globalnote.jp/category/9/70/71/

Population Division World Population Prospects 2019|United Nations

https://population.un.org/wpp/

国際連合「世界人口予測 ・2019年版 [United Nations (2019). World Population Prospects 2019]」概要|JIRCAS(国際農研)

https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_d/blog/20190618

世界の米生産量 国別ランキング・推移|GLOBAL NOTE

https://www.globalnote.jp/category/9/70/71/

人気の講義ランキングTOP20

適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物

長谷川眞理子