●患者の思考の「偏り」をほぐす認知行動療法

話は変わって、今度は認知行動療法とはどんな治療をしているかをお話しします。うちでは、リラクゼーションしたり食事を立て直したりすることと並行して、認知行動療法という治療法を行っています。

うつ病の患者さんの多くは、実は考え方の偏りが非常に多いです。そこで復職に向けて、その偏りを安定させるために、認知行動療法が多く取り入れられています。認知行動療法は、薬物療法を併用することで効果が非常に高くなります。

(来院者は)ネガティブな思考や思い込み、決め付け、完璧主義が必要以上に多く含まれており、日常生活に支障を来しています。経営者の中には、こんな人はほとんどいないですね。経営者で(精神疾患に)なったという話は、外来ではほとんど聞いたことがありません。

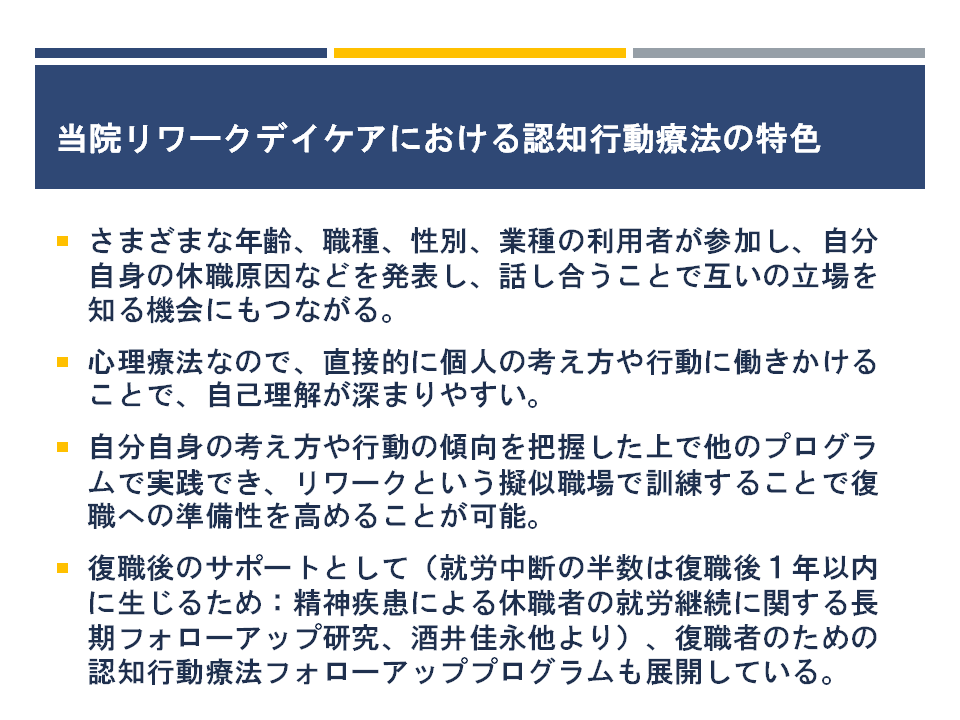

さて、リワーク(プログラム)では、さまざまな年齢や職種、異なる性別の人が10人から12人ぐらいで集まって、お互いの考え方をいろいろ聞きながら疑似職場で訓練するということをやっています。ここの卒業生は600人ほどおり、その8割は復職しています。そういう仕組みを8年ほど行っています。

それから、卒業した後も土曜日にフォローアップしています。会社で嫌なことがあったら、そこに戻ってメンバーと話したり、職員と話したりすることで、再発を予防しているということです。こういう認知行動療法を、大体12回を1セットにしています。宿題もあります。

●行動を振り返り、考え方の「くせ」を見つける

具体的な例を見ましょう。Hさんです。37歳でIT技術者、すごくIQが高くて頭が良い方です。(うつ病になった)経緯は、異動後、業務への不適応で対人関係の悪化により休職したということでした。来院した時、職場に対する怒りが大きく、とにかく職場が悪い、とおっしゃっていました。自分自身に目が向いていない人が多いのです。

そこでこの人に認知行動療法を施しました。具体的には、ストレスの場面やそのときの状況を挙げて、ご自身の考え方が極端になっていないか確かめてみましょうという形で、認知行動療法は始まります。状況としては通勤訓練中に、同期と上司にすれ違ったのですが、相手から挨拶がなかった。その時の考えは、自分は相手に「認められていない」と思ってしまったということでした。

この考え方にどんなくせ...