●長寿社会の課題解決には、ほとんど全ての産業分野が関係している

私たちは、およそ10年前の2009年から、産業界と連携してきました。ジェロントロジー(老年学)のコンソーシアムで産学連携し、長寿社会の課題解決を目指しています。長寿社会の課題解決には、ほとんど全ての産業界の分野が関係しています。自動車、住宅、金融、食品、化粧品、何から何までです。こうした企業と一緒になって、2030年、あるいは2050年の社会を見据えて何ができるのか、ロードマップを一緒につくって、協働活動を進めています。

●シニアの市場は世界にも開かれている

ご存じのように、2030年には高齢者が増えます。60歳以上の消費総額は現在すでに100兆円に達しており、今後も毎年約1兆円の増加が見込まれています。さらに2030年には、シニアの市場が消費市場全体の5割になるとさえ予測されています。

これは日本だけではなく、世界的な傾向です。世界的に見れば、これから高齢者が増えていくのはアジアです。6割の高齢者がアジアに住む時代が、すぐに来ます。下のグラフにあるように、アジアには中国やインド、インドネシアのような、膨大な人口を抱える国があり、そこがこれから急速に高齢化していきます。日本の高齢者は、一番下のブルーの部分にすぎません。中国やインドの高齢者は、2030年には約4億人になっています。つまり、市場は日本だけではなく、世界にも開かれているわけです。この中では、日本が長寿社会のフロントランナーとして、最初に長寿社会の課題に直面します。日本がそれをうまく解決できたなら、5年、10年、15年と遅れて同じ問題に直面する国々にも、進出できる市場が開かれているということになるでしょう。

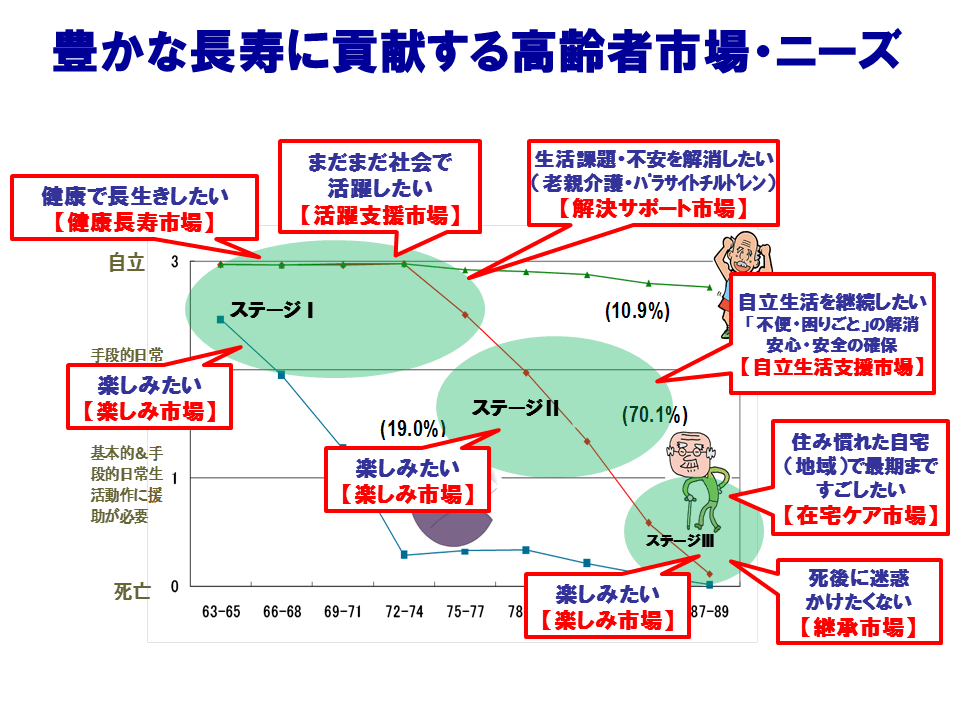

●産業界は8割の普通のシニアに目を向けるべきだ

高齢者市場を見れば、今まで産業界はこの図の両端、虚弱なシニア、いわゆる介護保険の対象になる層と、例えば豪華客船の「飛鳥」に乗って世界旅行をするといった富裕層に目を向けてきました。これらは、両方とも高齢者の1割ずつほどで合計しても2割ほどにしかなりません。つまり、それらの間に位置する、普通の8割のシニアにはあまり目を向けてこなかったのです。ここに非常に大きな未開拓市場があります。

私の母は96歳ですが、私の母の世代と私たちの世代はかなり違っています。私の母は、人に面倒を見てもらうことが幸せだと考えています...