●「哺乳」のための戦略-表情筋

今日は、海の哺乳類を含めた哺乳類について、彼らが「産む、育てる」についてどのような生き残り作戦を企ててきたか、または生き残ってきたかということを紹介したいと思います。

海の哺乳類の哺乳ですが、実際に哺乳とはどういうことかと考えたときに、まずお母さん側はお乳を出すための乳腺を持っている、その乳腺からお乳が実際に出る、そして、そのお乳を出す乳頭がある、ということは皆さん、なんとなく想像できると思います。そこで、今日知っていただきたいのは、実は子ども側にもちゃんとした戦略があるということです。

特に人間でいうと、「表情筋」というものについてよく耳にするのは、表情をつくるとかリフトアップのために表情筋を鍛えましょうとかというように、表情をつくるための筋肉だと思っている人が多いということです。

しかし、実はそれは、哺乳類のなかでは本来の機能ではないのです。表情筋があるということは、ほおを使ってお乳をチュウチュウ吸うことができる、つまり口をチュウチュウするようにできるのは、表情筋があるからなのです。ですから、われわれも皆さんもみんなそうですが、どの哺乳類でも生まれたての子どもはお母さんのおっぱいを飲むために、口でチュウチュウできるというのが、表情筋の本来の機能です。ということで、お母さん側も子ども側も哺乳類である機能を、生まれたときからしっかりと持っているということをぜひ知ってください。

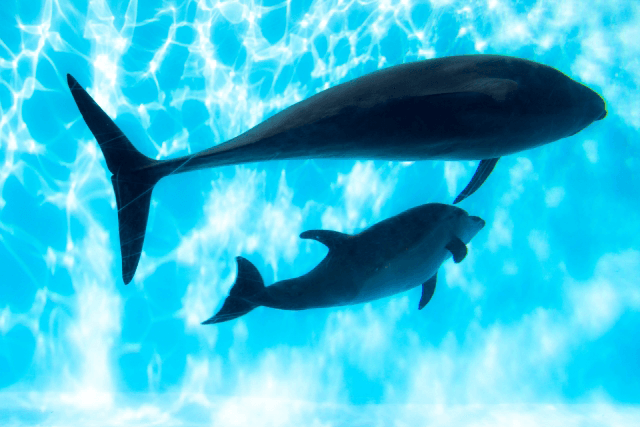

私が担当しているのが海の哺乳類なのですが、そのなかでクジラたちはやはり海のなかでお母さんのおっぱいを飲まなければいけないので、抱っこして飲ませてもらうことはできません。そのため、もう少し特殊な形質を彼らは獲得していて、舌のところにフリンジがあるのです。そうすると、フリンジがあることで乳頭に舌が巻きつきやすくなって、お母さんの乳を泳ぎながら飲むということを獲得しました。

ということで、生活環境が変わると少し特殊な形質を持っている動物もいるということを、ぜひ知ってください。

●哺乳類の繁栄の鍵は「胎生」にあり

次の話なのですが、うまく育てるなかで哺乳類が獲得した形質としては、「胎生」といって、いわゆ...