●日常史研究の意義:時代の二面性をバランスよく描く

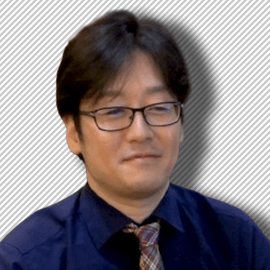

柿沼 日常風景というのは千差万別に色々とあるわけですけど、いざ調べ出すと、従来目に付かなかった史料が目に付くようになります。例えばここに挙げた2人の人物は、いずれも漢王朝の時代の人物です。左側は壁画で、当時の下っ端の役人です。本当に下級役人で、半分アルバイトのような働き方しているのですけど、この人たちがこういう格好をしているのだというのはこれでわかります。右側が特に面白いと思っていて、当時の女性がいかに子どもを育てていたか。お乳をあげていたか。

―― これはお乳をあげている像ということですね。

柿沼 恐らくそうですね。僕はそう解釈したのですが。

―― 場所的にいうと、たしかにそうですね。

柿沼 そういったものが従来ほとんどわかっていなかったというか、誰も興味がなかったに等しいのですが、いざ日常史を調べるということになると、こういうものにスポットが当たりました。僕個人はこれを大変面白いと思っています。従来、この像を日本の方は研究者も含めてほとんど知らなかったのではないでしょうか。おそらく誰もこういうものに興味がないので、中国では出土したまま博物館に陳列されています。日本でもきちんとした解説付きの展示などは行われていないので、こういうことを僕としては今後もっとやってほしいと思っているところです。

―― 先ほど(第1話)の太鼓を叩いている像もそうでしたが、こう見ると非常に表情豊かです。

柿沼 そうですね。今もそうですけど、古代中国には二側面あります。専制国家の時代ですから、偉い皇帝がいて、それに虐げられる民がいて、民は苦しんで泣いているという記録が一方である。その中で実は笑顔の像も残っているし、笑顔の記録もあるので、やはりどの時代も100パーセント悲劇の時代とか、100パーセント楽観的な時代というのはなくて、それをバランスよく描くという意味でも日常史は重要なのだろうと思います。

●木簡と竹簡が日常史を知る重要な手がかりになる

―― そしてその手がかりですが(、そのあたりはどうでしょうか)。

柿沼 そうですね。問題なのは手がかりで、ファクトチェックのファクトです。2000年前の記録は何があるかというと、有名なのが左側に挙げた...