●金融危機や富の二極分化のルーツは「会社は株主のものだ」

アメリカのなかで金融危機が起きたり、それからいろいろと世知辛くて住みにくい、富の二極分化が起きたようないろいろな社会的な現象の分析はたくさんありますが、一言で言うと、ルーツは「会社は株主のものだ」という言葉に尽きると思います。

「会社は株主のものだ」ということは、昔から商法や会社法で「株主が会社を持っている」ということが定義されているので、法律上は正しいけれども、正しいからと言って株主が「会社の利益は自分たちだけが最優先で受ける」という主張をし出して、その論理をつくり出してきたところが、いまのアメリカの経済の荒廃に繋がっていると思います。

マクロ経済的には、米国はまだますます繁栄するでしょう。というのは、「会社は株主のものだ」という考え方の下における株主資本主義や、その究極のものは金融資本主義ですが、この時代はあと20、30年は続くわけですから。しかし、やがてはアメリカ合衆国を破たんに導く大きな原因になるでしょう。

●アメリカンエアラインにみる「株主重視」という考え方

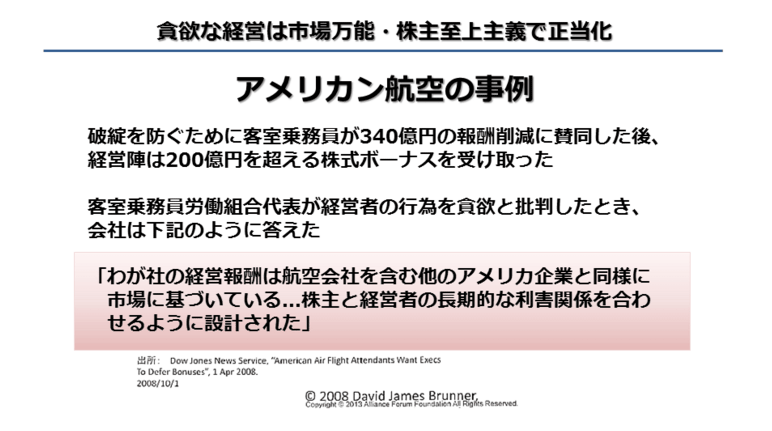

そして感じるのは、「株主重視」というと、日本はあまりにも株主軽視でやってきましたから、株主重視を重要だと思う人は多いかもしれないけれども、私はその株主重視に対して「どこがおかしいんですか」という日本の人には、アメリカンエアラインの事例を出します。

これは、2008年にアメリカンエアラインが航空機不況で従業員に対して340億円の給料の削減を求めたときに、航空機不況ですから会社が潰れたらユナイテッドやデルタに再就職ができる可能性はほとんどないので、彼らも受け入れたわけです。

このときに、日本人の普通の人たちならば、「従業員も給料を削減されたのだから、経営陣もより高い率で給料を削減しよう」と動きます。ところが米国ではどうなったかというと、従業員が給与カットを受け入れたので、経営陣はボーナスをとっているのです。

これをどのように考えればいいのかと、変に思ったり不思議に思う日本人がほとんど全部でしょうが、米国のロジックは「会社は株主のものだ」ということです。したがって、給料という会社に対する負債、それも今年だけでなく毎年続いていくものをカットしてくれた経営陣が会社の利益を上げたのですから、負債をカットすることによって収益は上がります...