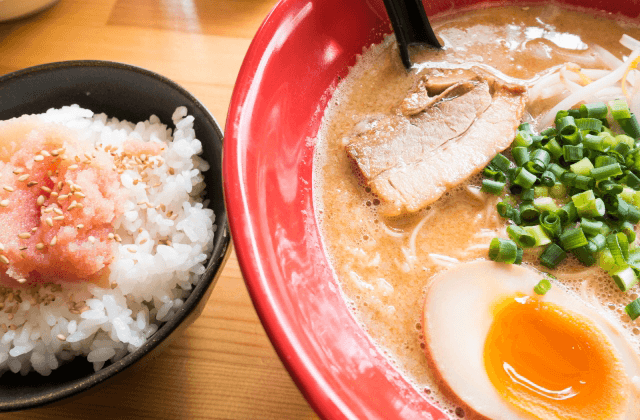

我慢したい「炭水化物」、なぜ食べたくなるの?

肥満の大きな原因は炭水化物を摂取しすぎることによると言われています。それなのに、ダイエット中ほど恋しくなるのが炭水化物。イケナイと頭では分かっていながら、ついつい手を出してしまうのは、いったい何故なのか。その理由に迫ります。

脳の報酬系は「依存」とも関わっています。報酬系を活性化する薬物などを繰り返し摂取すると依存症や中毒に陥ります。そうした薬物は繰り返し服用するとだんだん快感の度合いが少なくなり、摂取量が増えていきます。さらに摂取できないと禁断症状があらわれてきます。

説明が長くなりましたが、なんと糖質や甘味にはこうした薬物と同様の効果があると言われているのです。つまり、炭水化物がついつい恋しくなってしまうのは脳の依存性が影響しているのです。

イェール大学の現代ダイエット・生理学研究センター長のダナ・スモール教授は、ドーナツやハンバーガー、チョコレートやクッキーなど炭水化物と脂肪が組み合わさった食べ物には、炭水化物だけでできている食べものよりも依存性が高いことを報告しています。これについても、炭水化物と脂肪の組み合わせが現代独特の食事であるため、脳が適応できず、報酬系に過剰な刺激をもたらしているのではないかと述べています。

逆にCRHニューロンを抑制すると、脂肪食の摂取が増加するとのこと。また、CRHニューロンはストレスを感じることで活性化することがわかっています。炭水化物と脂肪食のセットという点では、先述したダナ・スモール教授の研究と比べてみても興味深いです。岡本さんらの研究は肥満や糖尿病の治療に応用できるのではないかと期待されています。

さて、「なぜ肥満の大敵「炭水化物」が恋しくなるのか」という問いには、人間の脳の進化、いわばサピエンス全史とでもいうべき壮大な歴史が関わっていたことがわかりました。こんなにダイナミックな背景をもつ炭水化物中毒にはとうてい太刀打ちできない、なんて思ってはいけません。最悪の場合、糖尿病の危険も待ち受けています。

克服することは可能です。まず、第一に大事なことは自分が中毒であることを自覚することです。すべてはそこから始まります。そのうえで、依存脱却のための努力を重ねていきましょう。自分の力だけではどうしても難しいと感じた場合は専門の医師に相談しましょう。

炭水化物は薬物と一緒?

炭水化物が無性に恋しくなる理由はじつは脳にあります。非常にシンプルにいって、人間の行動は「快」と「不快」に左右されます。その「快」と「不快」を感じるためのしくみが脳にあります。脳の「報酬系」と呼ばれているものです。脳の報酬系は「依存」とも関わっています。報酬系を活性化する薬物などを繰り返し摂取すると依存症や中毒に陥ります。そうした薬物は繰り返し服用するとだんだん快感の度合いが少なくなり、摂取量が増えていきます。さらに摂取できないと禁断症状があらわれてきます。

説明が長くなりましたが、なんと糖質や甘味にはこうした薬物と同様の効果があると言われているのです。つまり、炭水化物がついつい恋しくなってしまうのは脳の依存性が影響しているのです。

なぜ、脳を強く刺激するのか

私たちの現代人の食事は、人類史の観点からみても過剰と言ってもいいくらい糖質と甘味を多く摂取しています。つまり、糖質と甘味にたいして人間はそれほど適応できているわけではありません。糖質や甘味が薬物なみに脳の報酬系を強く刺激するのはそのためです。イェール大学の現代ダイエット・生理学研究センター長のダナ・スモール教授は、ドーナツやハンバーガー、チョコレートやクッキーなど炭水化物と脂肪が組み合わさった食べ物には、炭水化物だけでできている食べものよりも依存性が高いことを報告しています。これについても、炭水化物と脂肪の組み合わせが現代独特の食事であるため、脳が適応できず、報酬系に過剰な刺激をもたらしているのではないかと述べています。

CRHニューロンとは?

最近、CHRニューロンという神経細胞が炭水化物の摂取を促していることがわかりました。この神経細胞は、琉球大大学院医学研究科第二内科の岡本士毅さんらのグループがマウス実験により発見しました。CRHニューロンが活性化すると、炭水化物を多く摂取し、脂肪の摂取が減少するのだそうです。逆にCRHニューロンを抑制すると、脂肪食の摂取が増加するとのこと。また、CRHニューロンはストレスを感じることで活性化することがわかっています。炭水化物と脂肪食のセットという点では、先述したダナ・スモール教授の研究と比べてみても興味深いです。岡本さんらの研究は肥満や糖尿病の治療に応用できるのではないかと期待されています。

さて、「なぜ肥満の大敵「炭水化物」が恋しくなるのか」という問いには、人間の脳の進化、いわばサピエンス全史とでもいうべき壮大な歴史が関わっていたことがわかりました。こんなにダイナミックな背景をもつ炭水化物中毒にはとうてい太刀打ちできない、なんて思ってはいけません。最悪の場合、糖尿病の危険も待ち受けています。

克服することは可能です。まず、第一に大事なことは自分が中毒であることを自覚することです。すべてはそこから始まります。そのうえで、依存脱却のための努力を重ねていきましょう。自分の力だけではどうしても難しいと感じた場合は専門の医師に相談しましょう。

<参考サイト>

・なるほど健康塾:糖質と甘味は中毒になる

http://www.daiwa-pharm.com/info/fukuda/7388/

・Gigazine:脂肪と炭水化物の組み合わせが人間を引きつけるのは脳の報酬系を刺激するため

https://gigazine.net/news/20180619-combining-fat-carbohydrate-food-reward/

・琉球大学医学部:動物性脂肪と炭水化物の食べ分けを決定する嗜好性制御神経細胞を発見

http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/new-information/10848.html

・なるほど健康塾:糖質と甘味は中毒になる

http://www.daiwa-pharm.com/info/fukuda/7388/

・Gigazine:脂肪と炭水化物の組み合わせが人間を引きつけるのは脳の報酬系を刺激するため

https://gigazine.net/news/20180619-combining-fat-carbohydrate-food-reward/

・琉球大学医学部:動物性脂肪と炭水化物の食べ分けを決定する嗜好性制御神経細胞を発見

http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/new-information/10848.html

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子

私たちにはなぜ宗教が必要だったのか…脳の働きから考える

長谷川眞理子