南極では息が白くならないって本当?

短い秋から冬はすぐそこへ

2023年11月7日、東京都心の気温が27.5℃まで上昇し、11月の最高気温の記録を塗り替えました。以前の最高記録は1923年11月1日の27,3℃なので、実に100年ぶりの記録更新です。しかし、夏のような気温は一時的なもので、その後はすぐにひんやりとした冬の寒さへと移っていきました。秋が過ぎて寒さが本格的になると、吐いた息が白くなって「いよいよ冬だな」と感じますよね。かじかんだ指を温める白い息は、誰もが思い浮かべる冬の景色といえるでしょう。そんないかにも冬らしい現象の「白い息」ですが、実は一年を通じて空に浮かんでいる雲とよく似た条件で発生しています。白い息も雲も、「水蒸気が周囲の空気に冷やされて水滴になったもの」という点では同じなのです。今回は、その仕組みをご紹介します。

なぜ、寒い日には息が白くなるのか

地球上の物質は、気体・液体・固体のいずれかの形状を取って存在しています。そして白い息や雲のもとになっている水は、「気体=水蒸気」、「液体=水滴」、「固体=氷」という3つの形状に変化します。白い息の場合、水蒸気として発せられた息が、冬の冷たい空気で急激に冷やされて水滴に変化します。この変化を「凝結」といいます。空気が抱きこめる水蒸気の量は温度が低ければ低いほど少なくなるので、寒くなると凝結が起きやすくなるのですね。一般的に人間の吐いた息は35℃前後といわれ、この温度の水蒸気が凝結するのは気温13℃前後を下回ったところからといわれます。まさに冬の訪れの気温というわけです。

ただし、水滴が凝結するには“拠りどころ”になるものが必要です。それが、「エアロゾル」と呼ばれる空気中のちりやほこり。このエアロゾルに水蒸気がくっつくことで水滴ができあがります。このときに、透明のはずの水が白く見えるのは、エアロゾルとくっついた水滴が光を不規則な方向に乱反射するためです。

一方の雲の場合は、太陽の光で温められた海や川の水が水蒸気になり、たくさんの水蒸気を含んだ温かい空気ができあがります。空気は温められると上昇する性質があるため、空へと昇っていきますが、昇るにつれてエネルギーを消費して温度が下がります。すると今度は空気が水蒸気を抱きこめなくなるので、水蒸気はエアロゾルと凝結して水滴になります。これが、白い息と同じ仕組みでできあがった雲というわけです。

「水滴でできている雲」と聞くと、落ちてきてしまいそうに感じますが、粒子が細かいので上昇気流に乗ったまま空に浮かんでいられます。そして、上昇気流では支えきれないくらいに水滴ができあがると、雨になって地上に降ってくるのです。

南極では息が白くならない?

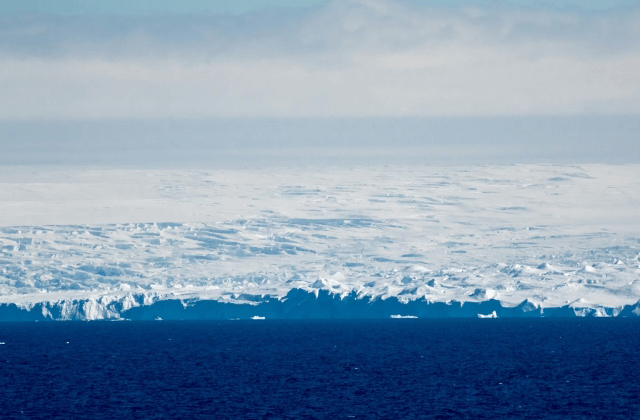

寒ければ寒いほど息が白くなるということは、極寒の南極では少し息を吐いただけでも周囲が真っ白になってしまいそうですよね。ところが不思議なことに、南極では息がほとんど白くなりません。なぜなのでしょうか。その理由は、先ほどご説明したエアロゾルと関係があります。南極には日本の数百分の1ほどしかエアロゾルがないのです。このため水蒸気の凝結する条件がそろわず、息を吐いてもほとんど白くなりません。気候が厳しい南極は生息できる動植物が限られており、動物の老廃物や植物の花粉などのエアロゾルになる物質が極端に少ないのです。さらに、車の排気ガスや工場から出る化学物質などの人間による大気汚染の影響もほとんど及ばない点も上げられます。

また、非常に気温が低い状況では息が瞬時に凍るため、白く見える水滴になるより先に氷となって空気中に散ってしまいます。これは冷蔵倉庫内でも見られる現象で、0℃前後の温度ではまだ息が白く見えますが、マイナス25℃前後になると吐いた息は見えなくなります。

身近な現象も興味を持って見てみると、さまざまな共通点や違いがわかっておもしろいですよね。

<参考サイト>

・学研キッズネット なぜ、寒い日は息が白くなるの?

https://kids.gakken.co.jp/kagaku/kagaku110/science0052/

・学研キッズネット 雲は何からどのようにできるの?

https://kids.gakken.co.jp/kagaku/kagaku110/science0321/

・日本冷蔵倉庫協会 寒い冷蔵倉庫で吐く息が白くならないのはなぜ?

https://www.jarw.or.jp/study/knowledge/3172

・KoKaNet 南極はあんなに寒いのに、息が白くならないって本当?

https://www.kodomonokagaku.com/read/hatena/5167/

・はれるんランド どうして雲はういているの?

https://www.jma.go.jp/jma/kids/kids/faq/a2_01.html

・おやこのくふう 「どうして寒いと息が白くなるの?」の子どもの疑問こそチャンス!!白い息の正体から学びはグンと広がる

https://oyako-kufu.com/articles/1197

・学研キッズネット なぜ、寒い日は息が白くなるの?

https://kids.gakken.co.jp/kagaku/kagaku110/science0052/

・学研キッズネット 雲は何からどのようにできるの?

https://kids.gakken.co.jp/kagaku/kagaku110/science0321/

・日本冷蔵倉庫協会 寒い冷蔵倉庫で吐く息が白くならないのはなぜ?

https://www.jarw.or.jp/study/knowledge/3172

・KoKaNet 南極はあんなに寒いのに、息が白くならないって本当?

https://www.kodomonokagaku.com/read/hatena/5167/

・はれるんランド どうして雲はういているの?

https://www.jma.go.jp/jma/kids/kids/faq/a2_01.html

・おやこのくふう 「どうして寒いと息が白くなるの?」の子どもの疑問こそチャンス!!白い息の正体から学びはグンと広がる

https://oyako-kufu.com/articles/1197

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部