●木造ブームの裏に建築基準法改正あり

東京大学生産技術研究所の腰原幹雄です。今日はよろしくお願いいたします。

私は東大でも研究をしているのですが、もう一つ、都市の木造ということで「team Timberize」というNPO法人を立ち上げています。そこでは「都市の中に木造建築を増やしましょう」という活動をしていますので、ご興味のある方はそれを追っていただけるとよろしいかなと思います。

生産技術研究所(生研)というのは、普通に考えると結構すごいところでして、「研究成果を社会に実装する」ということが目的で、最先端の研究者がたくさんいるのです。私が生研に来たのはもう10年ぐらい前なのですが、ここに入っていいのかな? というような感じでした。大体、木造なんて、なんだかハイテクではないし、ローテクで昔からやっているし、もうかりそうな匂いがしない。ましてや、林業というと何かあまり元気がないイメージだなというわけで、なぜ私が生研に呼ばれたのかがよく分かっていないのです。逆に言えば、生研がそういうところで、いま木造がちょっとブームになっている、ブームというか盛り上がっているというのは、やはりそういう嗅覚があるのかなという気もしています。

そもそも、なぜ木造がいま盛り上がっているのかといいますと、一つ目は、2000年に建築基準法が変わり、木造でもビルが造れるようになったのです。それまでは、木造は2階建てか3階建ての小さい住宅しか造れなかったのですが、基準法の改正により、大きい建築やビルと呼ばれているようなものも木造でできるようになったのです。

●公共建築物の木材利用促進という画期的法律

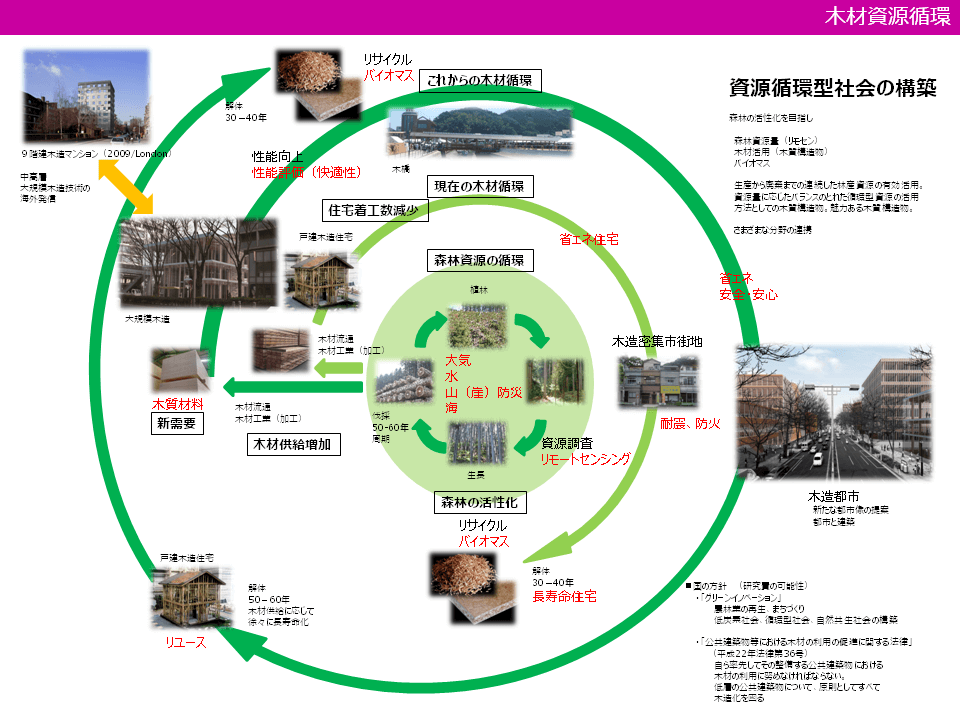

一方、もう一つ大きい法律がありまして、2010年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されました。国が木造を応援してくれるというのですから、これはもう木造業界では衝撃的な法律なのです。

実は60年ほど前に日本建築学会が「木造禁止」の決議をしているのです。というのは、戦後すぐで、山が焼けて木材がなくなってしまったので、「木材が貴重だから木を使うのを少し控えましょう」という理由もあったし、近代国家を目指すにあたっては、近代建築は鉄やコンクリートだから、「木造は原始的だからちょっと恥ずかしいよね」といった、多分そのような理由もあり、「都市不燃化運動」...