●50歳までやらなければならない仕事とやりたいことの準備を同時進行

―― 若いときの学びというと、現代人ですとどうしても、学びのイメージというのは大学までの受験の勉強とか、大学時代にちょっとやった勉強などで、それで終わってしまってというところも多いと思います。つまり、その学生のときの気分と、50歳ぐらいになってからもう1回学び直しをしたいというときの気分では、必然的に変わってくるでしょう。ですから、自分が今まで培ってきたものがあるなか、何を学び、何を与えられるかということが大事になってくるというところですね。

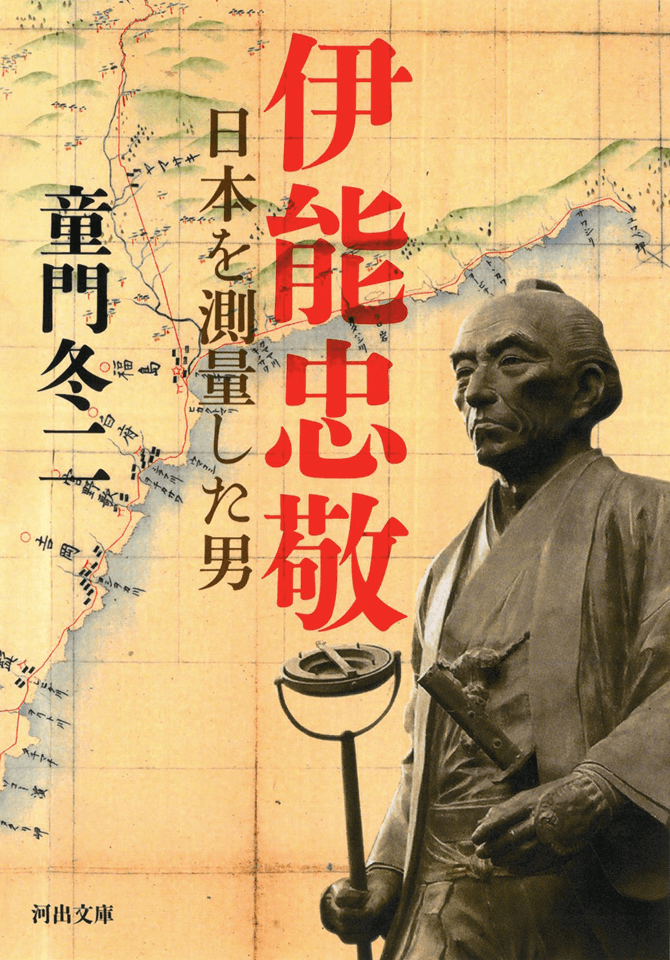

童門 だから若いときはいろいろやりたいことがありますよね。選択肢がたくさんね。だけど伊能忠敬さんの場合には、初めから天文学と測量ということで、その1点に絞っていたということです。ただ、この判断はなかなか難しいところがありますけれども。

―― そうですね。伊能忠敬の場合は夢を持ち続けた例だと思いますけれども、もし自分がそうじゃなかったとしたらどうか。例えば、これから40歳、50歳になるという人が何をしていこうかというときに、1つのヒントとしては、若い頃に何をしたかったのか、それを掘り起こしていくというのはあるわけですね。

童門 おっしゃる通りです。

―― 伊能忠敬というとどうも、当時、単に高齢になってから日本全国歩いた人と思いがちなんですが、その背景にそれまでの生き方としていろいろあるというところですね。

童門 だから、若い時の立志で志を立てたけれども、現実面でいうと伊能家の再建というのがその頃は1つの義務としてありました。それと同時にやりたいことを行うための準備もすすめていました。つまり、Aの仕事(伊能家の再建)が完成したらBのやりたいこと(天文学と測量)を第二の人生の目標としてやりにいったということで、その接点というか、そのあいだに間隔は置かなかったんです。ということは、50歳になる前から、隠居前からやりたいことの準備も同時進行させていたということでしょう。

―― 間隔を置かないというのは、天文のための準備を間を置かずに同時並行で進めていったということですね。

童門 そうです。だから50歳頃になった時は、今日までは伊能家のために、明日からは自分のためにと決めて、間を置かずにパッと動いたということです。そのあたりはクールで、やはり数理的な資質を持っていたんだな...

(童門冬二著、河出書房新社)