テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

英語の筆記体は習わない!「ゆとり・脱ゆとり」の弊害

ゆとり世代はなにかと批判を受けやすい傾向があります。卑近な例になりますが、デイリースポーツでは、相撲界を大きく揺るがしている日馬富士事件の被害者・貴ノ岩がスマホいじっていたと報道された件について、フジテレビ系「直撃LIVE グッディ!」のリポーターが「モンゴルのゆとり世代」と揶揄したことを伝えています。

「ゆとり」というネーミング自体がそもそも皮肉っぽく、ことあるごとに批判の的にされるのはとてもアンフェアな気もしますが、ゆとり世代はそのネーミングの由来となった学校教育からしてすでに不公平な立場にありました。

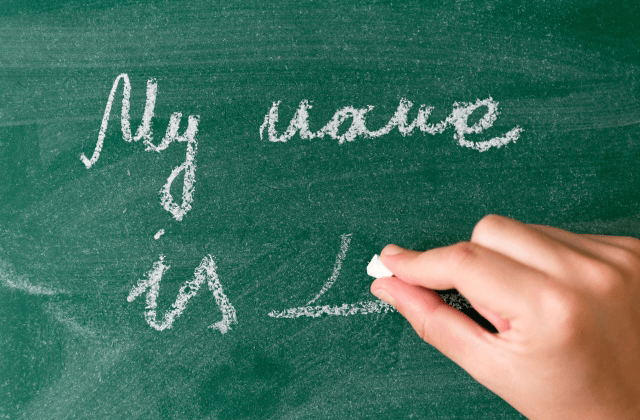

最近、話題になっているのはゆとり世代以降、英語の授業で筆記体を習わなくなっているという話です。

ネイティブの英語圏でも、とりわけ若者層は筆記体を使わなくなっていることがあるようなのですが、筆記体を教えられた世代からすると、外国人と意思疎通をするうえで筆記体を使うケースは少なからずあるのではないかと心配になります。

とりわけ、ゆとり世代にあたる若者はグローバリズムの真っ只中にいます。『ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか?』の著者・福島創太氏は、ゆとり世代が転職をくり返す理由として、まさにグローバル化を挙げています。

世界65カ国・地域の15歳約51万人を対象に2012年に実施した調査では、日本は順位を上げ、「脱ゆとり」による学力向上の成果を示しました。

時事ドットコムによると、2015年の調査では「読解力は8位(前回4位)、数学は5位(同7位)、科学は2位(同4位)」となり、前回同様にまずまずの好成績でした。

また、他者と共同で課題を解決する力を測る協同問題解決能力調査の結果では、日本の平均得点は、参加した52カ国・地域のうち2位。OECD加盟32カ国の中ではトップ。ゆとり教育は完全に克服したと言っていいでしょう。

ただし、協同問題解決能力調査の結果に対して時事通信は、全体を見渡すのが得意な一方、良くも悪くも波風立てない傾向があることを指摘しています。前回の選挙で若者層の多くが自民党を支持したことを考えると、波風立てない傾向にはたしかにと頷けます。

日本経済新聞は「小学生、腰痛に悩む 教科書増量や運動不足影響か」と報じています。冒頭には「腰痛に悩む小学生が増えている。運動不足、姿勢の悪さなどの要因に加え、専門家が指摘するのがランドセルの中身の重量化」とあります。

脱ゆとりによって教科書の厚みが増し、ビジュアルにするための大判化も進んでいることでランドセルが重量化したとして、それが腰痛の原因になっているのだそうです。中にはぎっくり腰になる児童もいるのだとか。

文部科学省はPISAの結果を成果としてしきりに強調していますが、ベネッセ教育情報サイトでは、調査結果をいかに読解し活用するかを考えていくのが大人たちの仕事だという意見を提示しています。

学力とは強い関連性はありませんが、教育の一部として筆記体も腰痛も軽視するべきではないでしょう。なにかを軽視することは次なる軽視を生み出す傾向を強めます。

わかりやすい成果だけに注力せずに、さまざまな要素や機能をよくよく検討すべきではないでしょうか。少子高齢化とグローバル化において最も求められているのはイノベーション力であり、イノベーションは意外なところから発していくものです。

「ゆとり」というネーミング自体がそもそも皮肉っぽく、ことあるごとに批判の的にされるのはとてもアンフェアな気もしますが、ゆとり世代はそのネーミングの由来となった学校教育からしてすでに不公平な立場にありました。

最近、話題になっているのはゆとり世代以降、英語の授業で筆記体を習わなくなっているという話です。

学習指導要領から消えた英語の筆記体

Yahoo!ニュースによると、筆記体の教育は、いわゆるゆとり教育の一環として15年ほど前に学習指導要領から消えたのだそうです。ネイティブの英語圏でも、とりわけ若者層は筆記体を使わなくなっていることがあるようなのですが、筆記体を教えられた世代からすると、外国人と意思疎通をするうえで筆記体を使うケースは少なからずあるのではないかと心配になります。

とりわけ、ゆとり世代にあたる若者はグローバリズムの真っ只中にいます。『ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか?』の著者・福島創太氏は、ゆとり世代が転職をくり返す理由として、まさにグローバル化を挙げています。

ゆとり教育は完全に克服か

ハフポストの記事によると、「脱ゆとり」は2003年の調査で順位が急落した「PISAショック」をきっかけに起こりました。PISAとは国際学習度到達調査です。世界65カ国・地域の15歳約51万人を対象に2012年に実施した調査では、日本は順位を上げ、「脱ゆとり」による学力向上の成果を示しました。

時事ドットコムによると、2015年の調査では「読解力は8位(前回4位)、数学は5位(同7位)、科学は2位(同4位)」となり、前回同様にまずまずの好成績でした。

また、他者と共同で課題を解決する力を測る協同問題解決能力調査の結果では、日本の平均得点は、参加した52カ国・地域のうち2位。OECD加盟32カ国の中ではトップ。ゆとり教育は完全に克服したと言っていいでしょう。

ただし、協同問題解決能力調査の結果に対して時事通信は、全体を見渡すのが得意な一方、良くも悪くも波風立てない傾向があることを指摘しています。前回の選挙で若者層の多くが自民党を支持したことを考えると、波風立てない傾向にはたしかにと頷けます。

脱ゆとりは腰痛で悩んでいる

筆記体にもまして現代の子どもたちを悩ませていることがあります。なんと腰痛、しかも小学生です。日本経済新聞は「小学生、腰痛に悩む 教科書増量や運動不足影響か」と報じています。冒頭には「腰痛に悩む小学生が増えている。運動不足、姿勢の悪さなどの要因に加え、専門家が指摘するのがランドセルの中身の重量化」とあります。

脱ゆとりによって教科書の厚みが増し、ビジュアルにするための大判化も進んでいることでランドセルが重量化したとして、それが腰痛の原因になっているのだそうです。中にはぎっくり腰になる児童もいるのだとか。

文部科学省はPISAの結果を成果としてしきりに強調していますが、ベネッセ教育情報サイトでは、調査結果をいかに読解し活用するかを考えていくのが大人たちの仕事だという意見を提示しています。

学力とは強い関連性はありませんが、教育の一部として筆記体も腰痛も軽視するべきではないでしょう。なにかを軽視することは次なる軽視を生み出す傾向を強めます。

わかりやすい成果だけに注力せずに、さまざまな要素や機能をよくよく検討すべきではないでしょうか。少子高齢化とグローバル化において最も求められているのはイノベーション力であり、イノベーションは意外なところから発していくものです。

<参考文献・参考サイト>

・『ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか?』(福島創太著、筑摩書房)

・Yahoo!ニュース:ゆとり教育で消えた筆記体、不都合は何ひとつないのか

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171104-00004359-toushin-bus_all&p=2

・ハフポスト:国際学力テスト(PISA)、日本「学力向上」順位上げる

http://www.huffingtonpost.jp/2013/12/04/pisa-2012-japan_n_4382175.html

・時事ドットコム:日本人は全体見る傾向=「波風立てない」面も?国際学力調査

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112100862&g=soc

・時事ドットコム:共同での問題解決力、日本2位=OECDではトップ?15年の国際学力調査

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112100860&g=soc

・ベネッセ:国際学力調査PISAは何のため? どう活用する!?

http://benesse.jp/kyouiku/201701/20170130-1.html

・日本経済新聞:小学生、腰痛に悩む 教科書増量や運動不足影響か

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2378826022112017CC0000/

・『ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか?』(福島創太著、筑摩書房)

・Yahoo!ニュース:ゆとり教育で消えた筆記体、不都合は何ひとつないのか

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171104-00004359-toushin-bus_all&p=2

・ハフポスト:国際学力テスト(PISA)、日本「学力向上」順位上げる

http://www.huffingtonpost.jp/2013/12/04/pisa-2012-japan_n_4382175.html

・時事ドットコム:日本人は全体見る傾向=「波風立てない」面も?国際学力調査

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112100862&g=soc

・時事ドットコム:共同での問題解決力、日本2位=OECDではトップ?15年の国際学力調査

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112100860&g=soc

・ベネッセ:国際学力調査PISAは何のため? どう活用する!?

http://benesse.jp/kyouiku/201701/20170130-1.html

・日本経済新聞:小学生、腰痛に悩む 教科書増量や運動不足影響か

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2378826022112017CC0000/

人気の講義ランキングTOP20

昭和陸軍の派閥抗争には三つの要因があった

中西輝政

なぜ変異が必要なのか…現代にも通じる多様性創出の原理

長谷川眞理子