テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

中華料理と中国料理、全く違うその中身とは?

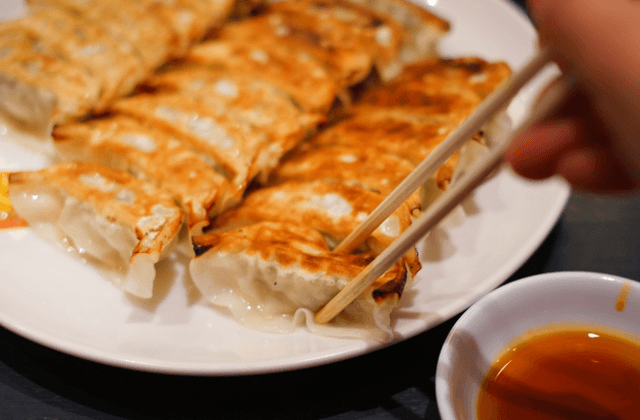

中華料理の代表といえば、ラーメン、チャーハン、焼き餃子、といったところでしょうか。半ラーメン・半チャーハン・餃子というセットメニューも街の中華屋さんではよく見かけます。また、ちょっとビールを飲みたい時には、中華屋さん焼き餃子をつまみに、という人も多いのではないでしょうか。

このように私たちの日常に根付いているこれらの中華料理ですが、実は中国ではそのまま食べられてはいないようです。中華料理とは、いわば中国の料理をもとに日本人が開発した庶民料理。では実際の中国での料理とはどのようなものなのでしょう。もちろん、中国は広いので地方によってさまざまな料理がありますが、ここでは大きく日本での「中華料理」と「中国料理」の違いに焦点を当てて見てみましょう。

一方、中国ではいくつもの種類がメニューに並ぶようです。さらに、餃子に関しては、中国では「焼き餃子」よりも「水餃子」が一般的で、日本のようにおかずやつまみとして食べるのではなく、主食の一つとして食され、具材の種類も豊富です。

冷やし中華の元になったと思われるものは「冷麺(涼麺)」と呼ばれるものがありますが、これも「常温」もしくは「熱を冷ました」感じのようです。また、日本の中華料理屋さんのメニューには必ずと言っていいほどある「中華丼」「天津飯」も中国ではメニューとして存在しません。「中華丼」の元になったと思われるものは「蓋澆飯(ガイジャオファン)」。これは大きく「丼もの」といった意味で、場所によってもさまざまな種類があるようです。

また、日本の三大中華街、横浜や神戸、長崎といったところにも、こういった高級レストランはあります。しかし、このエリアはかなりローカライズされてきた部分もあり、同じ店でも「中国料理」と「中華料理」をうまく混交させたり、価格帯によって区別していたりもします。

たとえば、現在、全米のスーパーマーケットで「寿司のテイクアウト」は普通になっているそうです。また、当初はやや抵抗があった「カリフォルニア巻き」というものも、今では日本の回転寿司屋さんで見られます。これは、もともとはアメリカで寿司を普及させるためにローカライズされた寿司です。こういったミックスされた文化の逆輸入もすでに起こっています。ですが、このような寿司とは別に、高級な格式高い日本料理店も世界各国に多数存在しています。

ということで、こういったローカライズは面白い現象です。さまざまな文化が交雑して斬新で新しいものが生まれる。それと同時に伝統は伝統として守られていく。この二重性があるから食文化はおもしろいのかもしれません。また、変化する食文化の有り様から、どういった部分が混ざり合うのか、どういった部分は逆にこだわるのかといった調査や研究が行われることによって、その食文化の特質も見えてくるのではないでしょうか。

このように私たちの日常に根付いているこれらの中華料理ですが、実は中国ではそのまま食べられてはいないようです。中華料理とは、いわば中国の料理をもとに日本人が開発した庶民料理。では実際の中国での料理とはどのようなものなのでしょう。もちろん、中国は広いので地方によってさまざまな料理がありますが、ここでは大きく日本での「中華料理」と「中国料理」の違いに焦点を当てて見てみましょう。

中国でのラーメン、チャーハン、餃子

中国のラーメンは、「蘭州拉麺(ランシュウラーメン)」というものが多いようです。これはあっさりスープに牛肉や薬味をトッピングしたもの。日本のこってり豚骨系とはかなり違います。また、この「蘭州拉麺」は、日本でもここ数年で専門店がいくつか増え、少しずつブームのきざしが現れているようです。次にチャーハン。日本でチャーハンといえば、具材は卵、タマネギ、豚挽肉といったところが基本的な具材で、あとはパラパラ感が決め手というイメージ。一方、中国ではいくつもの種類がメニューに並ぶようです。さらに、餃子に関しては、中国では「焼き餃子」よりも「水餃子」が一般的で、日本のようにおかずやつまみとして食べるのではなく、主食の一つとして食され、具材の種類も豊富です。

冷やし中華は中華じゃない!?

「冷やし中華始めました」というフレーズは、夏になるとよく見かけます。夏を感じる一場面ですが、これはそもそも中国には存在しない食べ物です。中国では一般的に食事は熱いもの、温かいものであるということが基本とのこと。前菜として常温のものを食べることはあっても、あえて冷やした食べ物を食べる習慣はあまりないそうです。冷やし中華の元になったと思われるものは「冷麺(涼麺)」と呼ばれるものがありますが、これも「常温」もしくは「熱を冷ました」感じのようです。また、日本の中華料理屋さんのメニューには必ずと言っていいほどある「中華丼」「天津飯」も中国ではメニューとして存在しません。「中華丼」の元になったと思われるものは「蓋澆飯(ガイジャオファン)」。これは大きく「丼もの」といった意味で、場所によってもさまざまな種類があるようです。

「中華料理」と「中国料理」

ここまで見てきたとおり、日本の庶民的な「中華料理」は、中国の料理をベースに日本人に合うように工夫され、定型化されたものであることが分かります。また、これとは別に都市部では「中国料理」とされるお店も目にします。こちらは、いわゆる高級レストランです。丸テーブルのコース料理でフカヒレ、北京ダックといった料理が出てくるイメージだとわかりやすいかも知れません。また、日本の三大中華街、横浜や神戸、長崎といったところにも、こういった高級レストランはあります。しかし、このエリアはかなりローカライズされてきた部分もあり、同じ店でも「中国料理」と「中華料理」をうまく混交させたり、価格帯によって区別していたりもします。

外国料理の二重性

このような外国由来の料理の二重性といったものは、日本料理でも多く見られます。たとえば、現在、全米のスーパーマーケットで「寿司のテイクアウト」は普通になっているそうです。また、当初はやや抵抗があった「カリフォルニア巻き」というものも、今では日本の回転寿司屋さんで見られます。これは、もともとはアメリカで寿司を普及させるためにローカライズされた寿司です。こういったミックスされた文化の逆輸入もすでに起こっています。ですが、このような寿司とは別に、高級な格式高い日本料理店も世界各国に多数存在しています。

ということで、こういったローカライズは面白い現象です。さまざまな文化が交雑して斬新で新しいものが生まれる。それと同時に伝統は伝統として守られていく。この二重性があるから食文化はおもしろいのかもしれません。また、変化する食文化の有り様から、どういった部分が混ざり合うのか、どういった部分は逆にこだわるのかといった調査や研究が行われることによって、その食文化の特質も見えてくるのではないでしょうか。

<参考サイト>

・日本で区別された「中華料理」と「中国料理」

https://www.foodwatch.jp/strategy/chnandjpn/11643

・明治の食育

https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/worldculture/china/

・日本で区別された「中華料理」と「中国料理」

https://www.foodwatch.jp/strategy/chnandjpn/11643

・明治の食育

https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/worldculture/china/

人気の講義ランキングTOP20