テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

訃報の連絡を受けた時のマナーとは

訃報は多くの場合、「まさか」というタイミングで訪れます。親しくしていた方との永別を告げる連絡を受けて、動揺するのは人として当たり前。しかし、そんななかでも最低限のマナーを守ることで、大切なご家族を失ったご遺族に対していたわりの思いを伝えることができます。

故人との関係を問わず、まず述べるのはお悔やみの言葉。こんな時に役立つのが「ご愁傷さまです」「慎んでお悔やみ申し上げます」など、型通りの挨拶です。哀悼の意を込めて述べましょう。連絡をくれたのがたとえ親しい友人でも、丁寧に伝えるようにします。

お悔やみを伝えたら、お通夜や葬儀・告別式などの日時・場所についてしっかりメモを取りながら聞きます。場合によっては「友人・知人で心当たりの方に連絡を取って」と言われることもあれば、「家族だけでお別れしたい」と伝えられることもあるでしょう。先方の意に沿って、できることはお手伝いしてあげたいものです。

・重ね重ね たびたび 返す返す くれぐれも いよいよなどの「重ね言葉」は、不幸が続くことを連想させるので縁起が悪いとされています。

・死、死去、亡くなる、生きるなど「生死」に直接関係する言葉。ご家族はまさに生死の縁に立ち会っている最中ですから、その機微に触れる言葉を避けるのが周りの思いやりです。

最近はメールで訃報が送られてくることもあります。主に仕事上の関係や友人の場合でしょう。同級生・同窓生や親密な友人、会社の同僚や仕事関係の取引先などの場合、メールで届いた訃報にはメールでお返ししても失礼には当たりません。この場合も、忌み言葉は使わないよう気をつけます。

深夜の弔問、電話をかけてお悔やみを述べる、葬儀前の喪家に長居するなどは重大なマナー違反。残されたご家族の状態を最優先し、少しでも悲嘆の情や疲労が軽減するように努めます。何かお手伝いが必要でないか申し出るのもいいでしょう。

葬儀=喪服のイメージがありますが、お通夜には「取り急ぎ駆けつける」意味合いが残っているため、喪服はかえって失礼とも言われます。亡くなった直後の仮通夜は平服で、告別式前日のお通夜ではブラックフォーマルとする方も多くなってきました。

男性はお通夜ではダークスーツに黒ネクタイ、葬儀・告別式はブラックフォーマル、女性はお通夜は地味なスーツやワンピース、葬儀・告別式は黒のワンピースやスーツを着用するのが礼儀です。

訃報をいただいたのに、体調不振や遠方などで都合がつかず、お通夜や葬儀に行けそうにない場合は、その旨を連絡いただいた際にきちんとお伝えします。以前は代理人を立てるという方法がありましたが、現代ではほとんど使われません。親族などでなければ「やむをえない事情で」といった婉曲表現で十分です。

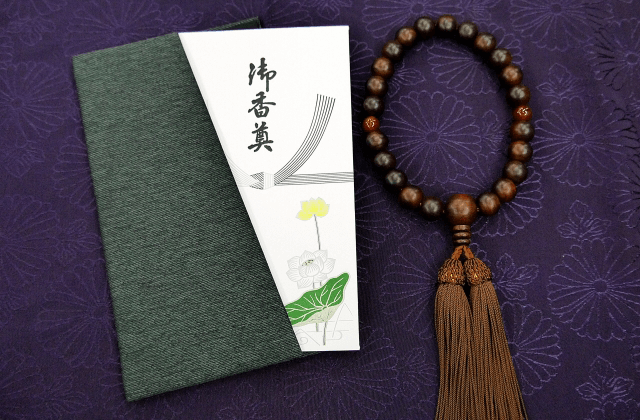

最後のご挨拶として弔電や供花を送る、香典を郵送するなどの方法もあります。弔電や供花はお通夜の席に間に合うよう、訃報を届けてくれた方に会場を確かめておくといいでしょう。香典は必ず不祝儀袋に入れて現金書留封筒で送ります。伺えないお詫びとともに意を伝える手紙を同封すると、より丁寧でしょう。

どんな形を選ぶにせよ、最後のお別れに悔いを残さないよう、それが一番のマナーです。

訃報連絡を受けた時の正しいマナーとは

まさかの連絡を受けるのは誰しもショックですが、連絡している側はより大きな落胆の最中にあります。そんななかから届けてくれる訃報に対して、言うべきことは簡潔に伝えるのがマナー。逆に、死に至った経緯などをあれこれ問いただすようなことは慎みましょう。また、「元気を出して」「頑張って」などの安易な励ましも避けるべきです。故人との関係を問わず、まず述べるのはお悔やみの言葉。こんな時に役立つのが「ご愁傷さまです」「慎んでお悔やみ申し上げます」など、型通りの挨拶です。哀悼の意を込めて述べましょう。連絡をくれたのがたとえ親しい友人でも、丁寧に伝えるようにします。

お悔やみを伝えたら、お通夜や葬儀・告別式などの日時・場所についてしっかりメモを取りながら聞きます。場合によっては「友人・知人で心当たりの方に連絡を取って」と言われることもあれば、「家族だけでお別れしたい」と伝えられることもあるでしょう。先方の意に沿って、できることはお手伝いしてあげたいものです。

忌み言葉はなぜ使えないのか、メールの訃報にはどうするか

次に挙げるのは、使ってはならないとされる「忌み言葉」です。訃報を受けた際だけでなく、お通夜やお葬式でも使わないようにします。言葉自体よりも、なぜ避けられるのかを心に留めておくと失敗しにくくなります。・重ね重ね たびたび 返す返す くれぐれも いよいよなどの「重ね言葉」は、不幸が続くことを連想させるので縁起が悪いとされています。

・死、死去、亡くなる、生きるなど「生死」に直接関係する言葉。ご家族はまさに生死の縁に立ち会っている最中ですから、その機微に触れる言葉を避けるのが周りの思いやりです。

最近はメールで訃報が送られてくることもあります。主に仕事上の関係や友人の場合でしょう。同級生・同窓生や親密な友人、会社の同僚や仕事関係の取引先などの場合、メールで届いた訃報にはメールでお返ししても失礼には当たりません。この場合も、忌み言葉は使わないよう気をつけます。

訃報をいただいて駆けつけるべきか、遠慮するか

訃報を伝えられた人は可能であれば、直接会ってご遺族に挨拶をするのがベストです(これを「弔問」といいます)。近親者や親しくしていた方の場合、お通夜や葬儀の準備を手伝う気持ちで駆けつけましょう。取り急ぎ駆けつけるときの服装は、地味なら平服でも失礼ではありません。ただし、指輪や装身具、派手な化粧は控えるようにします。深夜の弔問、電話をかけてお悔やみを述べる、葬儀前の喪家に長居するなどは重大なマナー違反。残されたご家族の状態を最優先し、少しでも悲嘆の情や疲労が軽減するように努めます。何かお手伝いが必要でないか申し出るのもいいでしょう。

葬儀=喪服のイメージがありますが、お通夜には「取り急ぎ駆けつける」意味合いが残っているため、喪服はかえって失礼とも言われます。亡くなった直後の仮通夜は平服で、告別式前日のお通夜ではブラックフォーマルとする方も多くなってきました。

男性はお通夜ではダークスーツに黒ネクタイ、葬儀・告別式はブラックフォーマル、女性はお通夜は地味なスーツやワンピース、葬儀・告別式は黒のワンピースやスーツを着用するのが礼儀です。

訃報をいただいたのに、体調不振や遠方などで都合がつかず、お通夜や葬儀に行けそうにない場合は、その旨を連絡いただいた際にきちんとお伝えします。以前は代理人を立てるという方法がありましたが、現代ではほとんど使われません。親族などでなければ「やむをえない事情で」といった婉曲表現で十分です。

最後のご挨拶として弔電や供花を送る、香典を郵送するなどの方法もあります。弔電や供花はお通夜の席に間に合うよう、訃報を届けてくれた方に会場を確かめておくといいでしょう。香典は必ず不祝儀袋に入れて現金書留封筒で送ります。伺えないお詫びとともに意を伝える手紙を同封すると、より丁寧でしょう。

どんな形を選ぶにせよ、最後のお別れに悔いを残さないよう、それが一番のマナーです。

人気の講義ランキングTOP20