テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

横綱に昇進した稀勢の里の高い「平均勝率」

話題満載の稀勢の里横綱昇進

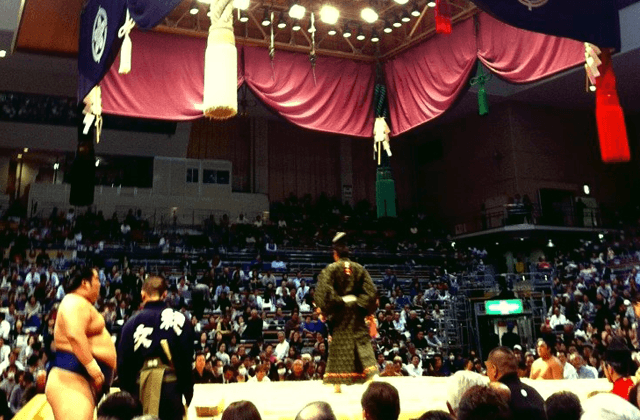

2017年の大相撲初場所は、場所が終わってからも大いに盛り上がりました。大関稀勢の里が14勝1敗の堂々たる成績で優勝し、入門から実に15年をかけて横綱昇進を決めたからです。同時に19年ぶりの日本出身横綱という点でも話題になりました。“稀勢の里横綱昇進”を「大変感慨深い」と語るのは、シビアな国際情勢を毎回多彩な視点で分析、解説する東大名誉教授で歴史学者の山内昌之氏です。今回は横綱審議委員会のメンバーとしてだけでなく、一相撲ファンとしても、稀勢の里の綱とりへの経緯とその強さの秘密に迫ります。

文句なしの横綱昇進を決めた稀勢の里の人となり

初場所千秋楽の白鵬・稀勢の里戦を間近で見ていた山内氏は、「まさに横綱相撲の名にふさわしい、相撲史上に残る名勝負」と絶賛します。怒濤の寄りをみせた白鵬は文字どおりの「横綱相撲」をとったのですが、その寄りを土俵際ぎりぎりで左にかわし、すばらしい力と技をみせた稀勢の里も既にその時点で「横綱相撲」といえるものをみせたのだとか。場所後、すぐに横綱審議委員会、相撲協会理事会が稀勢の里の横綱昇進を検討し、全員一致で「横綱稀勢の里」が決定したことはご存じのとおりです。

横綱昇進伝達式というと、「四字熟語」をおりこんで使者の伝達に応えるというイメージがありますが、今回の稀勢の里の口上は「謹んでお受けいたします。横綱の名に恥じぬよう精進いたします。本日はありがとうございます」といたってシンプルなもの。本人いわく、「今までお世話になった方たちへの感謝の気持ちを持って」伝達式に臨んだとのことでした。

親方も弟子も「努力の人」

こうした言葉にも稀勢の里の人となりが表れているのですが、稀勢の里の生みの親とも育ての親ともいえるのが故・鳴門親方(元横綱隆の里)です。大変厳しい稽古で指導すると同時に、非常に優しい面も併せ持った親方で、社会人として恥ずかしくないように、きちんとした人格を備えた力士であるようにという方針の下、稀勢の里を育てたそうです。鳴門親方は、現役時代から糖尿病などの病と闘いながら横綱にまで登りつめ、「おしん横綱」と呼ばれていました。常に努力を怠らない姿勢が、「おしん横綱」と言われるゆえんでしょう。弟子の稀勢の里も、中学生の時に「自分は天才ではないし、もう天才にはなれない。けれども努力はできる。努力で天才に勝つ」と言っていたそうですから、師弟そろって努力の人だったわけです。

数字が語る稀勢の里の強さ・2つの側面

そのたゆまない努力が実って、山内氏がいうところの「男の花道を極めた」横綱昇進となったわけですが、ここで山内氏は稀勢の里の抜群の強さを、数字データの2つの側面から分析してくれました。その1つは2016年度において、稀勢の里は年間最多勝をあげているということで、これはよく知られている事実です。もう1つは横綱昇進前6場所の平均勝率についてです。こちらは、あまり知られていないことかと思いますが、実は稀勢の里の勝率は抜きんでて高いのです。

どの横綱にもひけをとらない抜群の安定感

稀勢の里以前に横綱昇進した直近の4横綱の中で、横綱昇進前6場所平均の勝率が一番高い朝青龍で8割。他の日馬富士、鶴竜、そして白鵬はいずれも7割もしくは6割台という成績です。白鵬は大関時代に全休した場所があることも影響して、6場所の平均勝率は6割6分と意外なほど低いのです。ところが、稀勢の里は平均勝率8割2分と、彼らを上回る勝率の高さを誇っているのです。さらに、稀勢の里の横綱昇進の6場所前からの勝敗を追うと、もっとも低い成績でも3場所前の10勝5敗であり、あとはいずれも13勝、12勝。そして、ついに初場所では14勝1敗という見事な成績で初優勝を飾りました。これは、全休のある白鵬や、二桁勝利がなかった場所もある日馬富士や鶴竜らと比べても、圧倒的な勝ち星をあげているといえるのです。

このように抜群の強さ、安定感をもって、横綱稀勢の里が誕生したのです。久々の日本出身力士ということもあり、山内氏ならずとも稀勢の里に横綱での活躍を期待せずにはいられませんね。

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部