●1990年代に急増した南米外国人

次にこれまでの経過を振り返り、浜松市における外国人市民の状況、そして多文化共生への取り組み内容についてお話します。

今から30年ほど前の1980年代後半、日本はいわゆるバブル景気と言われた、経済過熱状態にありました。そうした中、労働力不足を背景に1990年改正入管法が施行され、日系人の2世3世およびその家族が「定住者」の在留資格により、国内で自由に就労することが可能となりました。その結果、浜松市のように輸送用機器などの製造業が盛んな地域において、南米日系人が急増しました。

現在、浜松市には2万1千人の外国人が居住していますが、今でも日本で最も多くのブラジル人が居住する都市となっています。このように、短期の「デカセギ」のつもりで入国させた外国人が、長期にわたって滞在することとなりました。

●外国人住民の急増で生じた数々の問題

外国人人口の推移をご覧ください。1988年には28人に過ぎなかったブラジル人が、10年後の1998年には1万人を超え、不況期の中でも増加が続き、さらに10年後の2008年には、2万人に迫るほどになりました。しかし、この年の秋に発生したリーマンショックをきっかけにブラジル人の人口は減少に転じ、現在では8,500人程度で落ち着いています。一方で、フィリピンやベトナムなど、アジア諸国からの外国人が少しずつ増えており、国籍も多様化する状況です。

1990年代より南米外国人が急増した当初のような「デカセギ」が変化し、外国人市民の滞在長期化・定住化が進むにつれ、言葉や生活習慣、文化等の違いが原因で、さまざまな摩擦や課題が顕在化してきました。

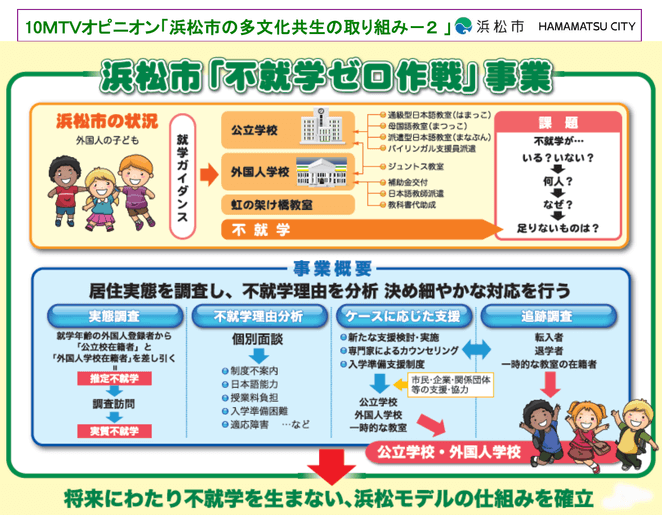

例えば日本語が理解できなかったり、話せなかったりするために意思疎通が図れず、コミュニケーション不足に陥るという言語の問題があります。また、保険や年金といった日本の社会保障制度について充分理解されないため、未加入のまま過ごしてしまうという問題などが発生しました。また、派遣・請負など間接雇用で働いている人が多いため、景気が悪化すると仕事を失ってしまうなど、雇用が不安定であるという問題もあります。外国人の子どもについては、就学の義務がないため、かつては外国人の子どもの「不就学」という問題が生じていました。

2012(平成24)年7月まであった外国人登録制度は、転出届がなく、短期滞在で一時的に日本に滞在す...