●徳川慶喜による幕府の立て直しと兵庫開港問題

今回は、大政奉還と新政府の成立について説明します。

前回説明したように、幕府は長州一藩との戦争に敗北してしまいました。これは、幕府にとっては非常に致命的な事態だったわけですが、新たに将軍となった慶喜の下で急速に幕府の立て直しが図られていきます。例えば、フランスから軍事顧問団を招いて軍制改革を行うなど、いろいろな措置が講じられるわけです。

一方で有志大名たちからすると、これは最後の勝負時でした。この当時、大きな問題となっていたのが、長州藩に対する対応です。国内においては、幕府が征長に失敗してしまいましたので、そうなると、長州藩に対する処分を今後どうするのかといえば、これを解除せざるを得ません。

もう一つ、孝明天皇は条約を勅許したのですが、ここにも問題が残っていました。孝明天皇の条約勅許には一つ条件があって、今の神戸港に当たる兵庫だけは開港しないというものでした。横浜あるいは長崎は、京都から見ればまだ遠距離です。ですが、兵庫ないし神戸といえば、京都から見て目と鼻の先であり、この開港だけは認めませんでした。孝明天皇は前の年の暮れに亡くなるのですが、これが遺言として残っていたのです。しかし、この当時の日本の最大の商業都市は大坂でした。この大坂に隣接する兵庫、つまり今の神戸の港は、外国にとっては絶対に押さえたい貿易港であり、しかも条約によって開港すると明記されていました。

●徳川慶喜による兵庫開港問題の解決と西郷隆盛の出兵画策

外国に対して兵庫開港を拒絶するわけにはいかないので、この問題をどう解決するかが課題となりました。そこで動いたのが、島津久光、松平慶永、山内豊信、それから伊達宗城など、安政期以来活躍してきた大名たちです。ただこの中では、久光は少し後から加わりました。彼らは幕府に対して、長州藩の処分を解除するならば、兵庫を開港できるように公家たちを説得しようという方針を示します。さらには、今後いろいろな形で重要問題の決定に加わっていけるような構造をつくろうとしました。

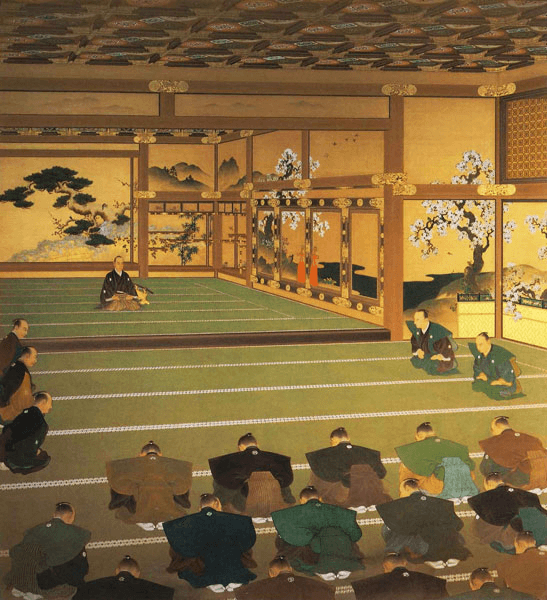

しかしながら、この問題を慶喜は自力で解決してしまいます。あくまでも大名を政局の中枢に介入させないという姿勢を示したのです。こうなると、薩摩藩あるいは土佐藩としては、慶喜に屈するのか...