●チンギス・ハーンの前半生は分からない

―― そうしましたら、チンギス・ハーンがいかにして、あれほど大きなモンゴル帝国を作っていったのかについてお聞きします。先生の著書『モンゴルの歴史』を読んで非常に印象深かったのは、チンギス・ハーンは最初から大きな勢力(の長)だったわけではなく、同盟戦略がとてもたくみであったということです。

当時、中国の金帝国に一部、庇護や援助を受けていたり、モンゴルの各部族の中でも配下についてのし上がっていったりと、日本でいうと織田信長の同盟戦略にも近いといったイメージも抱きます。決して自分の一人だけの力ではなく、うまくいろいろな勢力と結びつきながら動いていったという印象を受けました。

では、チンギス・ハーンはどういう人物だったのでしょうか。

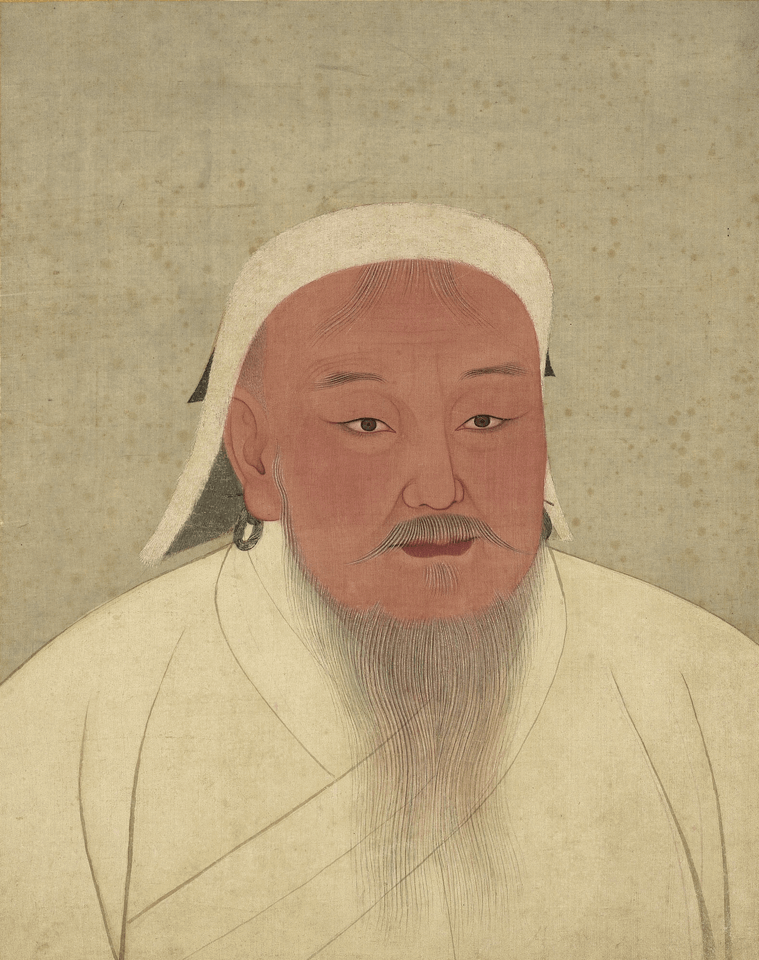

宮脇 チンギス・ハーンは本当にモンゴルの英雄です。それ以後は何百年も“何につけてもチンギス・ハーン”です。あまりにも子孫が尊敬したので、「結婚もチンギス・ハーンから始まった」「お酒もチンギス・ハーンから始まった」など、それはないでしょうというくらいに、神様のように尊敬されて今に至ります。

チンギス・ハーンは、偉くなるまでの資料がないのです。誰も書いていない。それはつまり、本当に小さな部族から出てきて、のし上がるからです。後に『元朝秘史』という、日本でいう『古事記』のような昔語りが出るのですが、彼の前半生はほぼフィクションです。誰も知らないのです。

―― 年代でいいますと…。

宮脇 1155年生まれ、1162年生まれなど、生まれた年も3通りほど説があって、しかも7年の開きがある。また、本人が何歳か知らないのです。

―― なるほど。

宮脇 要するに、君主に「何歳でいらっしゃいますか」と尋ねても、「さあ」と。誰も教えてくれなかったら、分からないわけですね。カウントしていないのです。(生まれたのが)春か秋かも分からないというくらいです。一方、息子からは歳が分かります。さすがに(帝国が)大きくなって、(モンゴル人が)偉くなって家来がつき、書く人も家来になります。でも、チンギス・ハーンが本当に偉くなるまでは、書いたものがないのです。

●圧倒的なカリスマ性で遊牧民の君主になったチンギス・ハーン

宮脇 でも、カリ...