●生死の境をさまよう中、『老子』に出会う

江戸の末期、基礎教育として四書五経を受けた人たちが、明治という近代国家をつくり上げたわけで、これは相当なことだと思うのです。内憂外患を収め、さらに近代国家を建設する力は、一体どこからきたのかといえば、やはり幼年時代に培った中国古典の四書五経の教えにあり、それが血となり肉となって、彼らの一働き、二働きを支えたと思います。

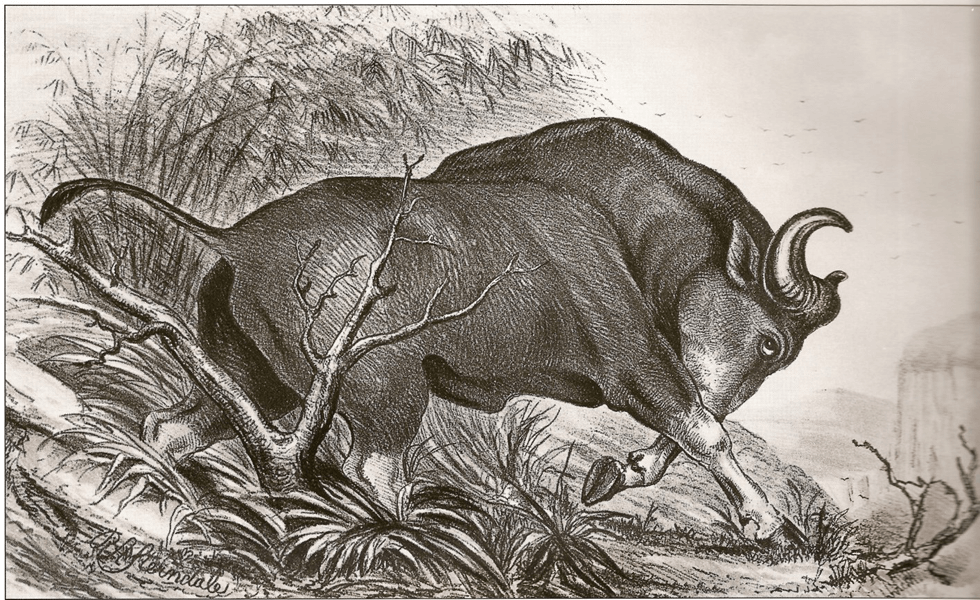

そういう意味で、私も中国古典思想が血となり肉となっているのですが、実はスタートは老荘思想からでした。そのきっかけは、私が25歳の頃、ジャーナリストとして、タイのバンコクへ行ったときのことです。朝の8時頃でしたが、取材地であるナコンパトムへ猛スピードで向かっていました。そこには、滑走路になるという一丁ほどのアメリカンハイウェイが走っていたのですが、見渡す限りきれいな田園地帯で、そこでたまたま、体が和牛の2倍ぐらいあり、角も立派という水牛2頭が、小さな子どもに引っ張られて脱穀をしていました。それは、家の前の小さな田んぼの中での光景でした。

「あれはいいな。あの水牛をカメラに収めていこう。ちょっと待っていてくれるか」と言って、そこで車を止め、ずかずかと田んぼに入って、その水牛を写真に撮ろうとしていたのです。結果から言うと、その時、私は、その水牛2頭の角で串刺しにされました。水牛は刺すと跳ね飛ばす習性がありますから、跳ね飛ばされた私の体は裂けてしまい、内臓から何から全部出てしまいそうなひどい状態でした。

そんなことで、病院へ担ぎ込まれて、生きるか死ぬかという、生死の境を行き来する状態が続いたのですが、そのさなかに、在留邦人の方が、「そろそろ退屈しているだろうから、何か本でも差し上げたらどうか」ということで、いろんな本を貸してくださったのです。その中に『老子』と『論語』があったのですが、特に『老子』を読んだ日は、とても落ち着きました。それまでは、寝ると翌朝にはもう目覚めないのではないか、寝ることは死を意味するのではないかと、死への恐怖を非常に感じて、眠ることが怖かったのです。ですから、なるべく眠らずにひたすら目を大きく開いていたのですが、そんな時に『老子』を読むと、何かさっぱりして、「ああ、今まで寝ていたのか」と目覚めた時に自分が寝ていたことも忘れるくらい熟睡することができたのです。それは、熟...