●中国の漢字を勝手に読みかえて使用した日本

前回、「なぜ日中関係は上手く行かないのか」というテーマで話をしたときに、戦後の日中関係のズレを話しました。今回は、文化的な側面からもこれをさらに考えてみたいと思います。

ご存知のように、中国と日本の文化的な最大の共通点は、「漢字」という中国発の言葉を日本人、日本文化が多く使っているということなのです。

そこで問題なのは、中国ではいま使われている漢字の原形というのは、秦の始皇帝の時代に文字が統一されて、変遷を経ていまの略字的な漢字になるまで非常に長い時間がかかっていますが、とにかく漢字は漢字としてある。

しかし一方で、日本は実は、一つの民族でありながら、日本書記や古事記が突然、文字を使って出てきた。日本という国の存在は既に紀元前から魏志倭人伝のなかに出てくるわけです。邪馬台国という名前で卑弥呼とか、そういうのが出てきています。

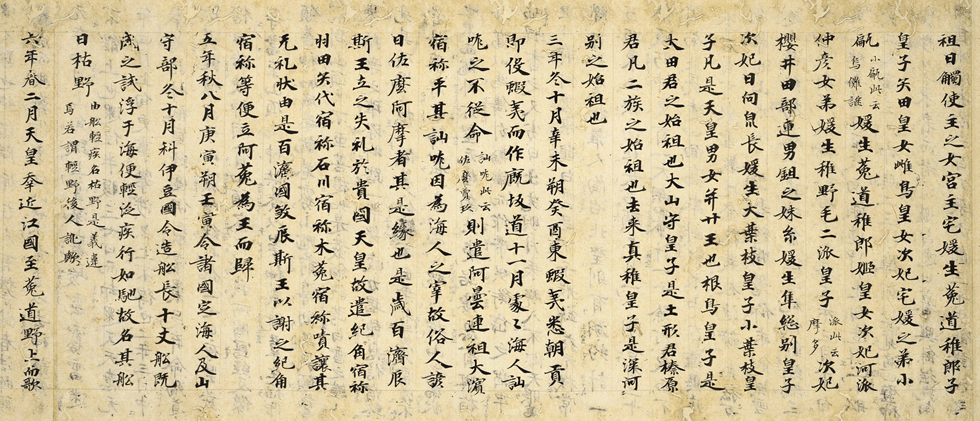

ところが、どんな民族でもそうですが、一つの文字を持つにあたっては、象形文字のようなものからだんだん進化して、いまの文字になっていくのですが、日本は突如として、古事記や日本書紀で、漢字で世界史、歴史にデビューするわけです。つまり、日本という国があるということは、それよりも数百年も前に中国の歴史書に出てくるのですが、突如として文字を持って出てきてしまう。

ところがそれが問題で、渡来人が持ってきた漢字を何とか中国で使われているような読みではなくて、中国で使われている意味と、その時代の日本で使われている意味の両方を入れ込んだ漢字の使い方にしてしまったということです。つまり、言ってみれば、文明や文化が一番苦労するのは、どうすれば文字を持てるのかということで、日本列島に住む日本人たちは中国の文字を自分のものにして、勝手に読みかえてしまった。ある意味で、今風に言えば、「知的所有権の最大の略奪者」という言い方ができると思います。

●自分流に加工してきた日本の歴史は今日まで続いている

問題はそこにあって、そこから先、日本はどうしても中国の文字を使いながらも違う読み方をすると同時に、それを超えたものをつくらなければいけないということで、のちに平仮名や片仮名というものを入れ込んで、日本語というものをつくった。つまり、「漢字から離脱する」という歩み方を日本人はするわけです。ここが中国と日本の...