●『太平記』前半は、後醍醐天皇の一代記である

―― 前回、成立過程という話がありました。そこから考えると、これはそれこそ学校で習った範囲での話ですが、『平家物語』は序文にあるように「諸行無常」の色合いが表れている一方、『太平記』はまた違っている。『太平記』の成立過程とはどのようなものだったのでしょうか。

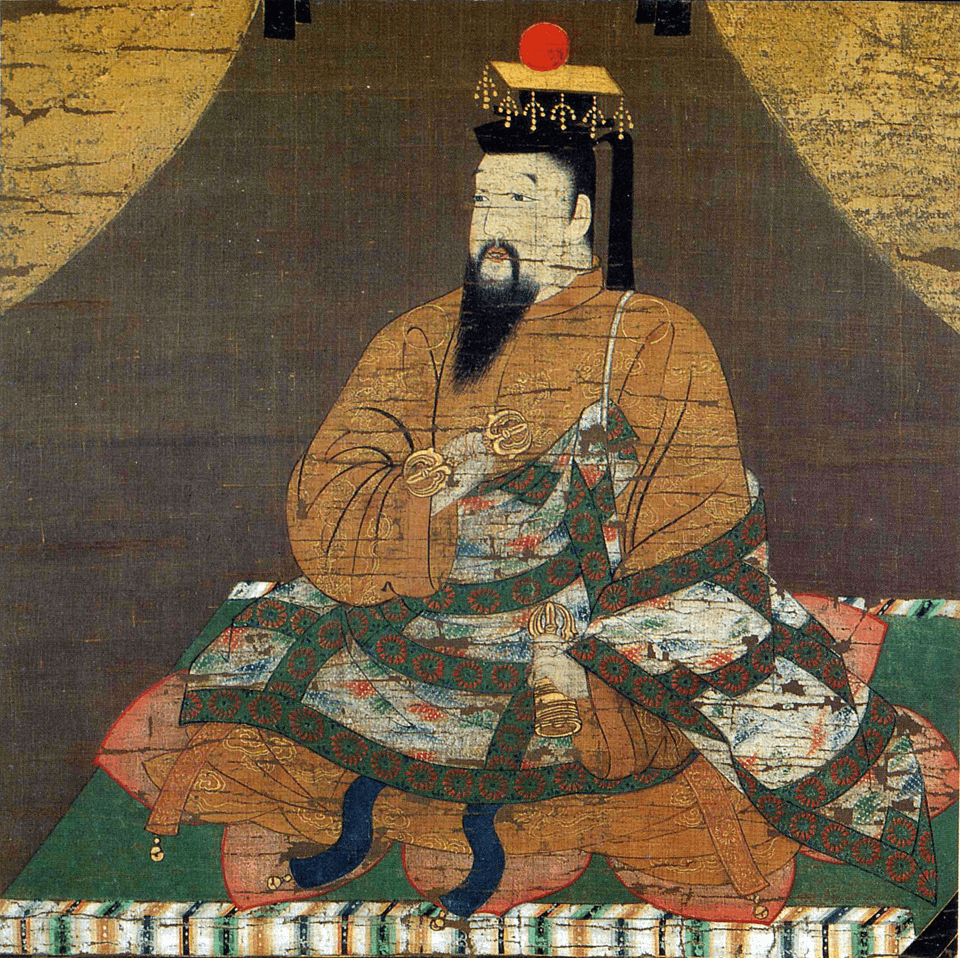

兵藤 『太平記』は、まず序文があり、その次の第一巻は1318(文保2)年の後醍醐天皇即位から始まります。そして、後醍醐天皇の倒幕計画に参加するような形で、第三巻では楠木正成が出てくる。それから第十巻では鎌倉幕府が滅び、第十二巻で後醍醐天皇による建武の新政が始まります。

後醍醐天皇は建武の新政を開始するのですが、この『太平記』の構成を見れば分かるように、第十四巻で足利尊氏が建武政権から離れていく。要するに、反旗を翻すわけです。

そして、その尊氏と戦い、楠木正成は湊川で戦死。その後、足利尊氏軍と戦った新田義貞が第二十巻で、北陸の福井市において死んでしまいます。

後醍醐天皇は結局、京都を追われてしまう。後醍醐が京都を脱出するのは、第十八巻です。京都を脱出して3年ほど、現在の奈良県・吉野に仮の御所を造り、そこに留まります。これが南朝です。

もちろん後醍醐は、京都に帰りたくて仕方がありません。ですが結局、帰ることができずに死んでしまいます。

後醍醐のような非常に英邁な君主で、ずば抜けた才能の持ち主が、このように残念な思いを残して死んだのは、当時の人たちにとっては怖いことでした。

―― 怨霊的なものでしょうか。

兵藤 後醍醐のような偉い人の場合は「御霊(ごりょう)」と言います。もっと昔でいうと、菅原道真が御霊になったようなことですね。

ですから、『太平記』は段階的に成立しています。後醍醐の即位と第二十一巻の崩御までがひとまとまりで、後醍醐天皇の一代記となっています。これを編集する意図・意義は、後醍醐の鎮魂だったと思います。

●足利直義によって『太平記』は厳禁に

兵藤 この『太平記』を作った人物は、『難太平記』という文献が残っており、はっきりわかっています。当時、法勝寺(ほっしょうじ)という京都で最大のお寺が、今でいうと平安神宮のあたりにありました。今も岡崎法勝寺町という地名が残っています。

その法勝...