●13年の借金を3年で完済

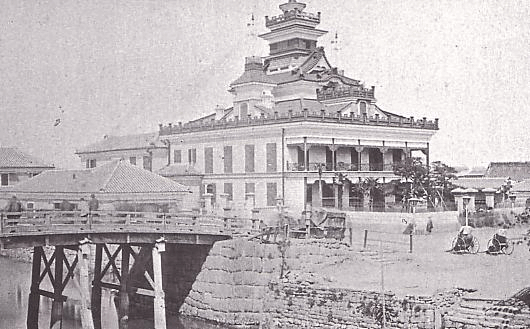

童門 まず静岡商法会所というのをつくった。これは商工会議所とはちょっと違うんですね。むしろ今の協同組合か、いわゆるJAがする金融業みたいなものでしょうかね。まず武士たちに刀を捨てさせようとしますが、彼らに米作りはできない。それから時代の目玉商品になっている絹(つくり)、これも難しい。「やれるのはお茶だけだろう」となって、お茶の生産協会をつくろうとなった。

だけど、これもやはり最初の資金が要るんです。それをまず静岡のお金持ち、富んだ商人とか大地主とか、こういう人たちに話を持ち掛けて出資をしてもらう。そして、これをただ借りるのでなく、その資金が生きて利益を上げるようになったら、その1割とか2割をバックするという、そういう株式の制度をここでまずやってみようとなるわけですよ。

その頃、ちょうど政府が新貨幣を発行しました。太政官札というのを。それを普及するために、各大名家に貸し付けていたわけです。それで、大名の知行1石について1円だということで、70万円来たわけですよ。

── 70万石ですからね。

童門 これが13年賦で利子が年3分となっていたんですが、事業が成功してお茶が飛ぶように売れて、浪人たちもたつき(生活)のめどが立って、13年で返す金を3年で返してしまった。それがうわさになって、政府の耳に入る。この頃、政府の大蔵省は真っ赤っかの火の車で、それからさらに、太政官札を出した裏には、藩が出していた藩札がある。

── 藩のそれぞれの紙幣ですね。

童門 そうですね。今でいう自治体の起債みたいなものですね。それを全部引き受けてしまっているから、どうしていいか分からなくなってしまっていた。本当の火の車。そこで、「うまく成功したという渋沢なる者を呼べ」と言ったんです。「それに仕事してもらおう」と。それで使いが来る。もちろん渋沢は、前回言った和魂を重んずるほうですから、「忠君は二君に仕えずという言葉がある。私の主人は徳川慶喜さん一人だ。お断りする」と。しかしその使者もそのまま帰るわけにいかない。慶喜さんに頼むわけです。

そして渋沢が慶喜に呼ばれます。「おまえ、断ったそうだな」「断りました。私の主人はあなただけです」と。「そりゃうれしいけども、今それをやると、徳川慶喜は渋沢栄一を使ってまた何か謀反の資金を稼いでいると言われてしまう。俺は朝敵の汚名を一...