●ルソーのいう「一般意志」は本当に存在するのか

―― 少し話題を変えて、これまで、デジタル全体主義に対抗するものとしてどういうものが望ましいかという話をしてきました。デジタル全体主義に対抗する新しい普遍的な倫理として、先生がこの『全体主義の克服』でもう一つお書きになっているのが、「一なる全体に全てを包含しようとする諸概念を批判し、より偶然や、他者に開かれた地平を示そうというものである」というお言葉です。これは分かりやすくご説明いただくと、どういうイメージなのでしょうか。

中島 ハンナ・アーレントという人が、『全体主義の起源』という本を書きます。目の前で起きたナチズムの全体主義は何だったのかを考えていく中で、例えばフランス革命をイメージして、あれは良くないと言うのです。なぜ良くないのかというと、あれは一つの声に全てを結集させてしまったというのです。

―― それはどういうことでしょうか。

中島 例えばフランス革命は、貧困をなんとか解決しなければならず、「パンをくれ」という声に全てが結集してしまいました。しかし、望ましいのはそうではなくて、複数のボイスがあることなのだと言います。単に貧困から脱却するだけが革命の目的ではありません。いろいろなことを変えなければいけなくて、いろいろな声があったはずです。その多様な声がかき消されて、一つの声になってしまったこと、それ自体が大問題なのではないかと言っていました。それを私はずっとイメージしています。やはり別の声、多様な声があったほうがいいのかなという気がしています。

―― 今、フランス革命の事例が出ましたが、フランス革命というと、ジャン=ジャック・ルソーの社会契約論があります。ご本を読んでいて、私が非常に印象深かったのが、中華人民共和国が正当化理論としていっているのが、「中国共産党こそが、ルソーがいうところの『一般意志』の体現者であるから、それは国家も凌駕して正しいのだ」という議論をしている部分です。

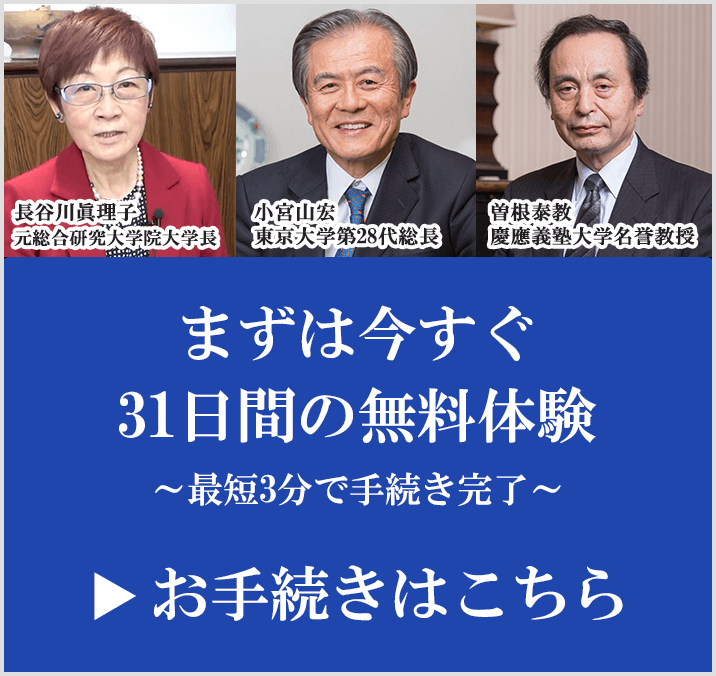

この一般意志はルソー的にいうと、普遍的な理想や理性的なものになるのでしょうか。そういうものをある意味では共産党が体現しているという、この一般意志については、まさにテンミニッツTVで、川出良枝先生にご解説いただいているので、皆さんぜひご覧いただければと思いますが、そういう議論があるということで、これは一つの議論としてはあ...