社会人向け教養サービス 『テンミニッツ・アカデミー』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

トランプ勝利の裏にあった反グローバリズム

2017年1月より発進したトランプ政権ですが、就任早々、全世界からこれほどの賛否両論を巻き起こした大統領はこれまでいなかったのではないでしょうか。しかし、トランプ大統領が選ばれるには、それだけの理由がありました。アメリカにおける反グローバリズムの高まりに一つの答えを見いだしているのは、シティグループ証券チーフFXストラテジスト・高島修氏です。

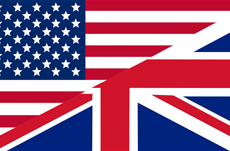

実は、イギリスのEU離脱問題をめぐっても似たようなことが起こっていました。EUに残りたかったのは、スコットランド、北アイルランドとロンドンで、イングランド周辺部やウェールズなどはEU離脱を希望したのです。アメリカとイギリスの共通点は、現在のエリートたちへの反発、すなわち反グローバリズムの叫びであると、高島氏は見ているのです。

トッド氏が指摘する一つ目は、グローバリゼーションに成功した国の中で貧富の差が拡大し過ぎたことです。国として「勝ち組」であっても、国民の大多数は「負け組」として取り残されている。このことが反グローバリズムに向かう流れとなるのは必然でしょう。

この結果、アングロサクソン系の社会では数十年に一度、社会を揺るがす大変革が起き、昨日までの価値があっさりと捨てられていく。難しい言い方をすると、「非連続の連続」によって、アメリカやイギリスの社会は成り立っているというのです。

1980年代に起こったレーガノミクスやサッチャー革命は、その一つの事例です。両国は、彼らの主導によって個人主義と新自由主義を徹底し、グローバリゼーションの「勝ち組」となりました。その成功が拡大し過ぎたため、しっぺ返しのように国内における貧富の差が拡大し、今やアンチ・グローバリゼーションの動きのほうが多数派となってきたわけです。

トランプ氏の反対派は、彼をハーディングの再来と見て、賛成派はレーガンとの共通性を指摘します。新大統領が進めようとしている保護主義的政策は、アンチ・グローバリゼーション、すなわち「自分だけ良ければいい」施策だとの批判も多いなか、勝ち組にも負け組にも同じチャンスがめぐってくる変革を期待されているのです。

エリート層が支持する民主党、それを応援するウォール街やシリコンバレーの「勝ち組」たち。彼らによって「負け組」とされたマスの逆襲に火をつけたトランプ政権。これからもアメリカの動向から目が離せません。

トランプ現象は、反グローバリズムの叫び?

ドナルド・トランプ氏対ヒラリー・クリントン氏の選挙結果から見えてきたのは、共和党と民主党の支持基盤の明らかな違いでした。共和党の取ったエリアは全米に分布していますが、民主党が勝ったのはニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴなどの人口集中部分に固まっています。東海岸は金融産業、西海岸はIT産業、すなわちグローバルに活躍する企業や人の集積する場所。それ以外の人口密度の低い地域では、トランプ大統領による一発逆転を期待する動きが高まっていたということです。実は、イギリスのEU離脱問題をめぐっても似たようなことが起こっていました。EUに残りたかったのは、スコットランド、北アイルランドとロンドンで、イングランド周辺部やウェールズなどはEU離脱を希望したのです。アメリカとイギリスの共通点は、現在のエリートたちへの反発、すなわち反グローバリズムの叫びであると、高島氏は見ているのです。

「勝ち組・負け組」をつくったグローバリゼーションは、もういらない!?

日本人からすると、アメリカもイギリスもグローバリゼーションの「勝ち組」です。なぜ、勝った側の国に反グローバリズムの動きが高まるのか。高島氏は、そのカギを「グローバリゼーション疲れ」に見いだしている人類学者として、フランスのエマニュエル・トッド氏を紹介します。トッド氏が指摘する一つ目は、グローバリゼーションに成功した国の中で貧富の差が拡大し過ぎたことです。国として「勝ち組」であっても、国民の大多数は「負け組」として取り残されている。このことが反グローバリズムに向かう流れとなるのは必然でしょう。

価値があっさり逆転するのは、家族制度の問題だった

もう一つ、トッド氏が指摘している面白い点は、アメリカとイギリスがともに「絶対核家族型」の社会をつくっているアングロサクソン系であることです。ヨーロッパやアジアのように親世代との密着が続かないため、子どもたちは親の持つ社会通念や美徳を十分に引き継がないまま、自分の判断で道を選びます。この結果、アングロサクソン系の社会では数十年に一度、社会を揺るがす大変革が起き、昨日までの価値があっさりと捨てられていく。難しい言い方をすると、「非連続の連続」によって、アメリカやイギリスの社会は成り立っているというのです。

1980年代に起こったレーガノミクスやサッチャー革命は、その一つの事例です。両国は、彼らの主導によって個人主義と新自由主義を徹底し、グローバリゼーションの「勝ち組」となりました。その成功が拡大し過ぎたため、しっぺ返しのように国内における貧富の差が拡大し、今やアンチ・グローバリゼーションの動きのほうが多数派となってきたわけです。

「自分だけ良ければいい」と言っているのは果たしてどちらなのか?

アメリカ系金融機関に勤める高島氏はさらにアメリカ史をひもとき、100年ほど前のアメリカに現在と似た動向を発見しています。民主党のウッドロー・ウィルソン大統領による理想主義的な政策に対する反発として、第29代大統領に選ばれた共和党のウォレン・ハーディング氏。ウィキペディアによると、「歴代アメリカ合衆国大統領のランキング」最下位の大統領です(2017年2月現在)。トランプ氏の反対派は、彼をハーディングの再来と見て、賛成派はレーガンとの共通性を指摘します。新大統領が進めようとしている保護主義的政策は、アンチ・グローバリゼーション、すなわち「自分だけ良ければいい」施策だとの批判も多いなか、勝ち組にも負け組にも同じチャンスがめぐってくる変革を期待されているのです。

エリート層が支持する民主党、それを応援するウォール街やシリコンバレーの「勝ち組」たち。彼らによって「負け組」とされたマスの逆襲に火をつけたトランプ政権。これからもアメリカの動向から目が離せません。

<参考サイト>

ウィキペディア:歴代アメリカ合衆国大統領のランキング

https://ja.wikipedia.org/wiki/歴代アメリカ合衆国大統領のランキング

ウィキペディア:歴代アメリカ合衆国大統領のランキング

https://ja.wikipedia.org/wiki/歴代アメリカ合衆国大統領のランキング

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

自分を豊かにする“教養の自己投資”始めてみませんか?

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツ・アカデミー』 で人気の教養講義をご紹介します。

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

編集部ラジオ2025(26)ソニー流!多角化経営と人材論

「人的資本経営」という言葉が、よく聞かれるようになりました。端的にいえば、「人材=コスト」ではなく「人材=資本」として捉え、人を大切にしていこうという考え方です。

「人を大切にする」というのは別に新しい...

「人を大切にする」というのは別に新しい...

収録日:2025/09/29

追加日:2025/11/06

「白人vsユダヤ人」という未解決問題とトランプ政権の行方

戦争と暗殺~米国内戦の予兆と構造転換(3)未解決のユダヤ問題

保守的な軍国化によって、内戦への機運が高まっているアメリカだが、MAGAと極左という対立図式は表面的なものにすぎない。その根本に横たわっているのは白人とユダヤ人という人種の対立であり、それはカーク暗殺事件によって露...

収録日:2025/09/24

追加日:2025/11/06

宇宙の理法――松下幸之助からの命題が50年後に解けた理由

徳と仏教の人生論(1)経営者の条件と50年間悩み続けた命題

半世紀ほど前、松下幸之助に経営者の条件について尋ねた田口氏は、「運と徳」、そして「人間の把握」と「宇宙の理法」という命題を受けた。その後50年間、その本質を東洋思想の観点から探究し続けてきた。その中で後藤新平の思...

収録日:2025/05/21

追加日:2025/10/24

なぜ「何回説明しても伝わらない」のか?鍵は認知の仕組み

何回説明しても伝わらない問題と認知科学(1)「スキーマ」問題と認知の仕組み

なぜ「何回説明しても伝わらない」という現象は起こるのか。対人コミュニケーションにおいて誰もが経験する理解や認識の行き違いだが、私たちは同じ言語を使っているのになぜすれ違うのか。この謎について、ベストセラー『「何...

収録日:2025/05/12

追加日:2025/11/02

ソニー流「多角化経営」と「人的資本経営」の成功法とは?

エンタテインメントビジネスと人的資本経営(1)ソニー流の多角化経営の真髄

ソニー・ミュージックエンタテインメント(ジャパン)は、アメリカのコロムビアレコードと1968年に創業した、日本初の外資とのジョイントベンチャーである。ソニーはもともとエレクトロニクスの会社だったが、今のソニーグルー...

収録日:2025/05/08

追加日:2025/10/20