テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

海外でやってはいけない「ハンドサイン」

海外だと意味が変わるハンドサインがある?

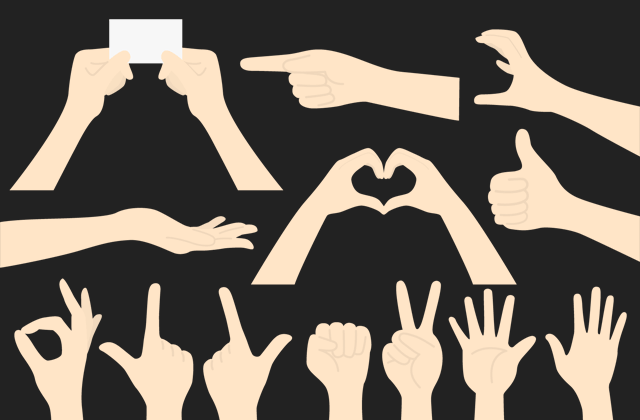

会話をしているとき、身振り手振りを交えると感情が伝わりやすくて便利ですよね。なかでも、手だけで表現するハンドサイン(ハンドジェスチャーとも呼ばれます)は手軽に出せるので、よく使う方も多いのではないでしょうか。特に外国語で話すときは、なかなかいい言葉や表現が出てこなくて、ハンドサインで気持ちを伝えようとすることが増えるもの。しかしここで、要注意です。ハンドサインは国によって意味が違うものがたくさんあるので、日本ではポジティブな意味で使われていても、ある国ではネガティブな意味で使われているかもしれません。なかには性的な意味を含んでいたり、喧嘩を売っていると取られてしまったりするものも。悪気はまったくないのに、相手を怒らせてしまう可能性があるのです。

せっかく仲良くなりたいと思った人を、怒らせてしまうなんて悲しいですよね。そんなことにならないように、うっかり使ってしまったら危険なハンドサインを見ていきましょう。

こんなハンドサインは危険!

いいね:フェイスブックの「いいね」でおなじみの親指を立てるハンドサイン。アメリカやヨーロッパの大部分では、肯定や同意の意味で使われます。しかしアジア諸国やアフガニスタン、ギリシャなどでは相手を馬鹿にしたり侮辱したりする意味になってしまいます。さらに、アフリカ諸国では性的で下品なサインになってしまうのです。ピース:その名のとおり平和を表現するハンドサイン。勝利の表現としても使われます。日本では写真を撮るときの定番ポーズですが、ギリシャでは「くたばれ」というような侮辱の意味になるので要注意。また、手の甲側を相手に向ける「裏ピース」は、イギリスなどのブリテン諸国やオーストラリアなどでは性的な侮辱の意味になってしまいます。

ストップ:相手に開いた手のひらを見せるハンドサイン。日本では単に「止まって」という意味で使われますよね。ところが、アメリカでは「その話はもういいよ」というような、うんざりした気持ちを意味してしまいます。さらにギリシャではとても馬鹿にした表現になってしまうので、うっかり出してしまうと相手を怒らせてしまうかもしれません。

恋人:恋人や女性を意味する、小指を立てるハンドサイン。日本でもあまり品のいい表現ではありませんが、シンガポールやインドネシアなどでは「小さいやつ」、「最低」と馬鹿にした意味になってしまいます。これと同じ由来で中国では、「役立たず」、「無能」を意味してしまうので、アジア諸国では使わないように気をつけてください。

OK:親指と人差し指で丸をつくるハンドサイン。アメリカや英語を話す国々の大部分で「いいよ」、「OK」という意味を表します。しかしフランスやオーストラリアでは「ゼロ=無価値」という意味になってしまうのです。また、ブラジルやトルコなどの中東諸国、南米諸国などでは性的な侮辱を表すのでとても失礼になってしまいます。

中指を立てる:外国で使ってはいけないハンドサインの代表格でナンバーワンといえば、「中指を立てる」でしょう。日本ではふざけて出してしまう人もいますが、アメリカやイギリスをはじめとする多くの国では冗談ではすまされません。喧嘩を売っていると思われて、身に危険が及ぶこともあるので絶対に出さないようにしてください。

日本では普段からなにげなく出しているハンドサインでも、ある国の人から見たらとても失礼になってしまうものがたくさんあります。外国に行くときや外国人に会うときは、ハンドサインに気をつけることも上手なコミュニケーションにつながりますよ。

<参考サイト>

【危険度別】海外で外国人にやってはいけない9のハンドサイン。日本語教師に聞いてみた│LIVE JAPAN

https://livejapan.com/ja/article-a0002154/

国によって違うハンドジェスチャーの意味│EF English Liveの公式ブログ

https://englishlive.ef.com/ja-jp/blog/study-tips/hand-gestures/amp/

【危険度別】海外で外国人にやってはいけない9のハンドサイン。日本語教師に聞いてみた│LIVE JAPAN

https://livejapan.com/ja/article-a0002154/

国によって違うハンドジェスチャーの意味│EF English Liveの公式ブログ

https://englishlive.ef.com/ja-jp/blog/study-tips/hand-gestures/amp/

人気の講義ランキングTOP20

科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか

長谷川眞理子