●『論語と算盤』で立てた渋沢栄一の道徳経済合一説

少し日本の近代を振り返ってみたいと思います。

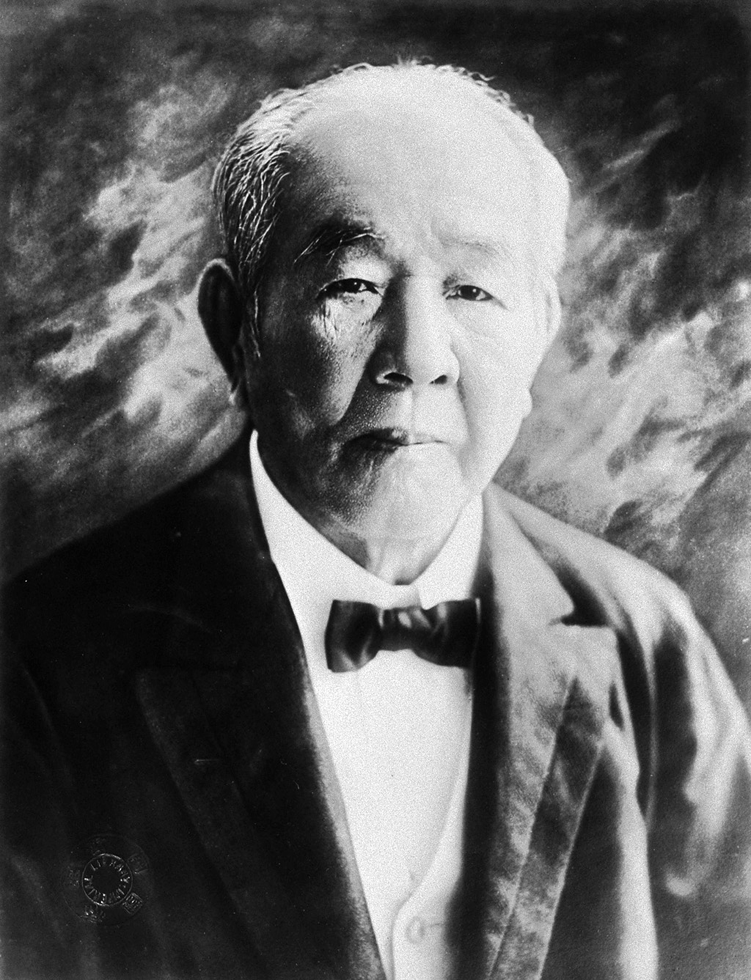

渋沢栄一は、当然、皆さんご存知ですよね。ただ、渋沢の著書をお読みになったことはありますか。一番有名なのは『論語と算盤』ですが、タイトルがおかしいでしょう。しかし、まさに渋沢は、そこでマックス・ウェーバー的な「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を反復しようとしました。日本でもできるはずだと考え、「道徳経済合一説」を立てるのです。

『論語と算盤』は1916年が発刊されたのですが、その前から渋沢はこの議論をしているのです。冒頭で少し不思議なことを言っています。

「一日、学者の三島毅(中州)先生が、私の家へ来られた。自分が年賀状にもらった絵を見せた。そこには論語と算盤の絵が描いてあった。それを見て、面白いと言われた三島先生は、『私は、論語読みだ。お前は算盤の方だ。算盤を持っている人間が論語を論じる以上は、自分も算盤のことをやってみよう。論語と算盤をなるべく密着するように努めよう』と話された。」

●「正しい道理の富」を説いた近代資本主義の父・渋沢栄一

そして、こう言っています。

「富を成す根源は、仁義道徳、正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することはできない。」

これが日本の近代資本主義の父と言われている渋沢の考えです。

三島中州をご存知の方は、おそらく多くないかと思いますが、二松學舎(現在の二松學舎大学)をつくった人で、東宮(後の大正天皇)侍講を務められました。彼はフランスに詳しく非常に近代的な人でしたが、同時に論語や陽明学を近代的に読み直す作業を延々とした人です。非常に面白い人物で、キーパーソンです。夏目漱石も、若い時に三島に習っていますし、中江兆民も習っています。その三島と渋沢は、気が合ったのですね。

●エピソードを通し、繰り返し語った「勤勉という道徳」

渋沢は、作り話ではないかと疑いたくなるようなエピソードをわざわざ紹介します。自分の父親にいろいろな説教をされるのですが、その中にこういう話があったそうです。

「自分の実家の近所に勤勉な爺さんが住んでおり、その爺さんがこう言った。『俺は勉強して自分のことを聖齊(せいせい)していくほど面白いことはありませんから、俺は働くことを何より幸福に感じております。...