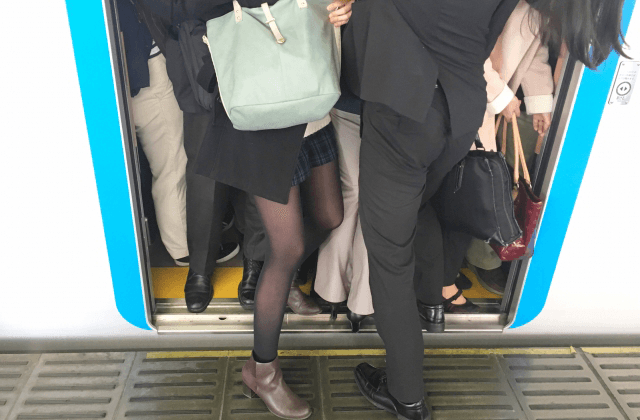

満員電車の乗車率100%超は違法じゃないのか?

首都圏の電車通勤の人を悩ませる通勤ラッシュ。混雑の激しい路線では混雑率が180%を超える区間もあり、毎朝つらい通勤を余儀なくされている人は少なくありません。当たり前の光景になっている満員電車ですが、これはそもそも明らかな定員オーバーであるはず。乗用車や飛行機などのように法律違反にならないのでしょうか?

保安定員とは、それ以上乗せてしまうと危険だという上限の定員のこと。こちらは法令で定められていて、定員を超えてしまうと罰則を受けることになってしまいます。一方、サービス定員とは通常の運行に支障がない乗客数を指します。これは鉄道車両の床面積で決められるもので、あくまでも目安として使用される定員になります。

つまり、明らかに定員オーバーである満員電車であっても罰する法令がないために、違法ではないと見なされているのです。

15条2項「乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得」

この条文では「座席の存在する場合に限り」とありますので、席がない場合には乗車できないと読み取ることができます。これがあてはまるのであれば、満員電車などもってのほか、むしろ座る席がなければ乗れないように思われます。しかし行政当局は「あくまでも乗車券を持っていれば、空席に座る権利があることを定める」と解釈を示し、座る席がないことが違法だとされてはいないようです。

26条「鉄道係員(が)旅客を強いて定員を超え車中に乗込ましめたるときは30円以下の罰金又は科料に処す」

通勤ラッシュのときに、駅員が電車のドアが閉まるように乗客を押している光景を目にすることがあります。この条文と照らし合わせてみると違法のように感じられますが、処罰された実績はありません。乗客は「強いて」押し込められているわけではなく、自発的に乗りたいという意思を持っているために問題ないという解釈をされています。

ほかにも時差通勤や逆方向通勤など、混雑を緩和するためのさまざまな施策が行われています。鉄道会社、利用者双方の努力で、今後の通勤環境が改善していくことを期待したいですね。

鉄道には厳密な定員は存在しない?

乗り物は定員が決められているというイメージが強いですが、「定員」にも複数の考え方があるのです。乗用車や飛行機、船などは「保安定員」を定員としていて、鉄道は「サービス定員」を定員としているのです。保安定員とは、それ以上乗せてしまうと危険だという上限の定員のこと。こちらは法令で定められていて、定員を超えてしまうと罰則を受けることになってしまいます。一方、サービス定員とは通常の運行に支障がない乗客数を指します。これは鉄道車両の床面積で決められるもので、あくまでも目安として使用される定員になります。

つまり、明らかに定員オーバーである満員電車であっても罰する法令がないために、違法ではないと見なされているのです。

電車に関する法律・鉄道営業法と照らし合わせると

鉄道に関する法律としては明治時代に施行された鉄道営業法があります。改正を重ねて現在も効力を持っていますが、150年前に定められた法律の中には、満員電車が違法だと思えるようなものがあるのです。15条2項「乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得」

この条文では「座席の存在する場合に限り」とありますので、席がない場合には乗車できないと読み取ることができます。これがあてはまるのであれば、満員電車などもってのほか、むしろ座る席がなければ乗れないように思われます。しかし行政当局は「あくまでも乗車券を持っていれば、空席に座る権利があることを定める」と解釈を示し、座る席がないことが違法だとされてはいないようです。

26条「鉄道係員(が)旅客を強いて定員を超え車中に乗込ましめたるときは30円以下の罰金又は科料に処す」

通勤ラッシュのときに、駅員が電車のドアが閉まるように乗客を押している光景を目にすることがあります。この条文と照らし合わせてみると違法のように感じられますが、処罰された実績はありません。乗客は「強いて」押し込められているわけではなく、自発的に乗りたいという意思を持っているために問題ないという解釈をされています。

満員電車は改善傾向に

おおむね満員電車が法律的に問題にならないことがご理解いただけたのではないでしょうか。なお、満員電車はピーク時に比べて混雑率は減少傾向にあり、改善しつつあります。昭和のころは混雑率が東京、大阪、名古屋などで200%を越えることもありましたが、車両の長大編成化、複々線化など各鉄道会社の努力により、現在は東京で170%、大阪や名古屋でも130~140%程度にまで減少しています。ほかにも時差通勤や逆方向通勤など、混雑を緩和するためのさまざまな施策が行われています。鉄道会社、利用者双方の努力で、今後の通勤環境が改善していくことを期待したいですね。

<参考サイト>

・e-Gov:鉄道営業法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=133AC0000000065&openerCode=1

・e-Gov:鉄道営業法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=133AC0000000065&openerCode=1

人気の講義ランキングTOP20

欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い

長谷川眞理子