いまの小中学生の「お小遣い」事情とは?

子どものお小遣い、みなさんはどのタイミングで、どのくらいの金額であげていますか?お手伝いをした時にその都度か、それとも定額制か。金額は多すぎても少なすぎてもよくない気がするし……などなど、子どものお小遣いについて、頭を悩ませているご家庭は多いものです。

本コラムでは、玩具メーカーのバンダイが発表したお小遣いに関する調査結果をもとに、現代のお小遣い事情や、お小遣いに関する注意などについて解説します。お子さんへのお小遣いの参考にしてくださいね。

「お小遣いをもらっている」と答えたのは、全体で75.6%(小学生68.0%、中学生90.7%)。そのうち、月1回など、定額制のお小遣いが全体の42.7%(小学生34.5%、中学生59.0%)となったそうです。さらに、定額制でもらっている子どものうち、89.6%が親から、23.2%が祖父母からお小遣いをもらっていると回答したとあります。

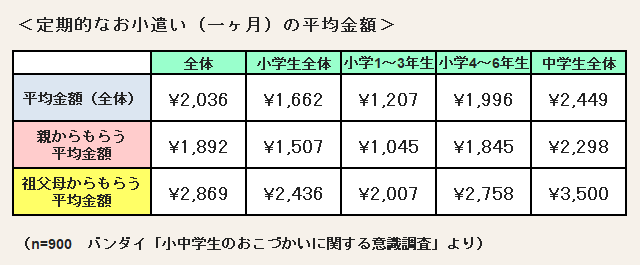

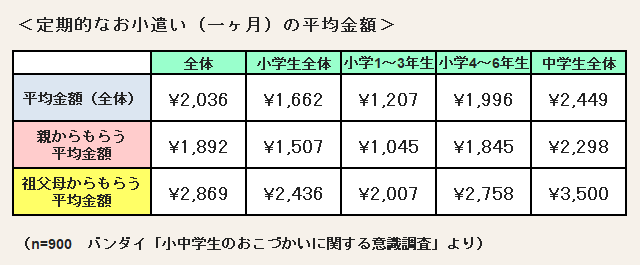

さらに定額制のお小遣いの全体平均は2,036円(小学生1,662円、中学生2,449円)で、そのうち親からもらう一ヶ月の平均金額は1,892円(小学生1,507円、中学生2,298円)であるのに対し、祖父母からは平均2,869円(小学生2,436円、中学生3,500円)と、親からもらう金額より1.5倍高く、小中学生それぞれ1000円近くの差が出る結果に。

かわいい孫へ、ついつい多めにお小遣いをあげてしまうおじいちゃんおばあちゃんが多いようですね。

お小遣いの遣い道としては、小中学生の男女全体で1位が「お菓子やジュースなどの飲食物」で60.0%と断トツのトップ。続いて「文房具(35.6%)」「マンガ(雑誌・コミック)(33.7%)」と消費や娯楽がトップ3に並ぶいっぽう、4位に「貯金(25.6%)」がランクイン。約4人に1人がお小遣いを貯金にまわしているという結果となったそうです。将来を見すえた、子どもの堅実なお財布事情が垣間見られますね。

<お小遣いの遣い道について(小中学生総合)>

1位:お菓子やジュースなどの飲食物(60.0%)

2位:文房具(35.6%)

3位:マンガ(雑誌・コミック)(33.7%)

4位:貯金(25.6%)

5位:書籍(マンガ以外)(18.4%)

(1)お小遣いのルールをしっかりつくる

「遣い切ったらまたもらう」クセがついてしまわないよう、面倒でもまずはお小遣いのルールを作り、親子でしっかり共有することが重要です。その際、子どもが混乱してしまわないよう、ルールはできるだけ具体的かつシンプルにすること。

「お小遣い帳を必ずつける」「お手伝い1回につき○○円(うまくできたら増額、甘ければ減額)」「お年玉など臨時収入は○%を貯金する」といった具合に、5~6個程度でまとめましょう。なかでも「お小遣い帳」は一目で支出がわかるうえ、計算能力も鍛えられるのでオススメです。

お手伝いのたびにお金をもらう労働制か、あるいは定額制にするかは、各家庭の事情をふまえて決めてOK。子どもが小さいうちは労働制に、学年が上がったら定額制にするとしてもいいでしょう。

(2)フィードバック(見直し・振り返り)を怠らない

子どもも最初のうちは、途中で足りなくなったり、お小遣いをもらったその日に遣いきってしまったり……ということが多いでしょう。ここで無闇に怒るにではなく、なぜ足りなくなったのか、何がいけなかったのかを、子どもとしっかり話し合うことが大切です。

この時こそ「お小遣い帳」が威力を発揮。お金の出入りを点検することで、子どもに「本当に欲しいものにお金を遣う」感覚が養われていくでしょう。

(3)金額の見直しのタイミングは進級時に

金額の見直しは、進級時がオススメ。学年が上がるにつれ子どもの行動範囲が広くなり、お金を遣う機会も増えていくほか、進級のタイミングであれば話し合いの機会が得られやすく、大きな振り返りを行えるからです。

金額見直しについては、親のほうから前もって提示しておきましょう。その時々の家庭の経済状況を鑑みたうえで金額を決めるようにしておけば、子どもと揉めることなく、また身の丈に合ったお金の遣い方への理解が早まります。

いかがでしたか。お小遣い制度はお金に対する責任を養うと同時に、親子の信頼関係も築くことができる格好の教育材料です。またお金の遣い方を通して、子どもがどんなことに価値を感じているのかも分かるようになります。子どもの成長を感じながら、じょうずに運用していってくださいね。

本コラムでは、玩具メーカーのバンダイが発表したお小遣いに関する調査結果をもとに、現代のお小遣い事情や、お小遣いに関する注意などについて解説します。お子さんへのお小遣いの参考にしてくださいね。

小中学生のお小遣いは平均で約2000円。祖父母のお小遣いは親の1.5倍!

バンダイでは小学1年生~中学3年生の子どもを持つ親900人を対象に「小中学生のおこづかいに関する意識調査」を実施しました。「お小遣いをもらっている」と答えたのは、全体で75.6%(小学生68.0%、中学生90.7%)。そのうち、月1回など、定額制のお小遣いが全体の42.7%(小学生34.5%、中学生59.0%)となったそうです。さらに、定額制でもらっている子どものうち、89.6%が親から、23.2%が祖父母からお小遣いをもらっていると回答したとあります。

さらに定額制のお小遣いの全体平均は2,036円(小学生1,662円、中学生2,449円)で、そのうち親からもらう一ヶ月の平均金額は1,892円(小学生1,507円、中学生2,298円)であるのに対し、祖父母からは平均2,869円(小学生2,436円、中学生3,500円)と、親からもらう金額より1.5倍高く、小中学生それぞれ1000円近くの差が出る結果に。

かわいい孫へ、ついつい多めにお小遣いをあげてしまうおじいちゃんおばあちゃんが多いようですね。

お小遣いの遣い道としては、小中学生の男女全体で1位が「お菓子やジュースなどの飲食物」で60.0%と断トツのトップ。続いて「文房具(35.6%)」「マンガ(雑誌・コミック)(33.7%)」と消費や娯楽がトップ3に並ぶいっぽう、4位に「貯金(25.6%)」がランクイン。約4人に1人がお小遣いを貯金にまわしているという結果となったそうです。将来を見すえた、子どもの堅実なお財布事情が垣間見られますね。

<お小遣いの遣い道について(小中学生総合)>

1位:お菓子やジュースなどの飲食物(60.0%)

2位:文房具(35.6%)

3位:マンガ(雑誌・コミック)(33.7%)

4位:貯金(25.6%)

5位:書籍(マンガ以外)(18.4%)

お小遣い制度で大切なのは、シンプルなルールと定期的な見直し

一般的に小中学生のお子さんを持つ家庭では、子どもにおよそ2,000円のお小遣いをあげていることがわかりました。とはいえ大事なのは金額よりも、お小遣いを通して子どもに正しい金銭感覚を身につけさせること。そこでライフハックに関するウェブサイト「日刊すまい(扶桑社)」を参考に、子どもにお小遣いをあげる時の注意点をまとめました。(1)お小遣いのルールをしっかりつくる

「遣い切ったらまたもらう」クセがついてしまわないよう、面倒でもまずはお小遣いのルールを作り、親子でしっかり共有することが重要です。その際、子どもが混乱してしまわないよう、ルールはできるだけ具体的かつシンプルにすること。

「お小遣い帳を必ずつける」「お手伝い1回につき○○円(うまくできたら増額、甘ければ減額)」「お年玉など臨時収入は○%を貯金する」といった具合に、5~6個程度でまとめましょう。なかでも「お小遣い帳」は一目で支出がわかるうえ、計算能力も鍛えられるのでオススメです。

お手伝いのたびにお金をもらう労働制か、あるいは定額制にするかは、各家庭の事情をふまえて決めてOK。子どもが小さいうちは労働制に、学年が上がったら定額制にするとしてもいいでしょう。

(2)フィードバック(見直し・振り返り)を怠らない

子どもも最初のうちは、途中で足りなくなったり、お小遣いをもらったその日に遣いきってしまったり……ということが多いでしょう。ここで無闇に怒るにではなく、なぜ足りなくなったのか、何がいけなかったのかを、子どもとしっかり話し合うことが大切です。

この時こそ「お小遣い帳」が威力を発揮。お金の出入りを点検することで、子どもに「本当に欲しいものにお金を遣う」感覚が養われていくでしょう。

(3)金額の見直しのタイミングは進級時に

金額の見直しは、進級時がオススメ。学年が上がるにつれ子どもの行動範囲が広くなり、お金を遣う機会も増えていくほか、進級のタイミングであれば話し合いの機会が得られやすく、大きな振り返りを行えるからです。

金額見直しについては、親のほうから前もって提示しておきましょう。その時々の家庭の経済状況を鑑みたうえで金額を決めるようにしておけば、子どもと揉めることなく、また身の丈に合ったお金の遣い方への理解が早まります。

いかがでしたか。お小遣い制度はお金に対する責任を養うと同時に、親子の信頼関係も築くことができる格好の教育材料です。またお金の遣い方を通して、子どもがどんなことに価値を感じているのかも分かるようになります。子どもの成長を感じながら、じょうずに運用していってくださいね。

<参考サイト>

・小中学生のおこづかいに関する意識調査(「バンダイこどもアンケート」バンダイ)

https://www.bandai.co.jp/kodomo/pdf/question251.pdf

・無駄使いさせない!「お小遣い」のルールを決める時の注意点とは?(「日刊すまい」扶桑社)

https://sumaiweb.jp/articles/105404

・小中学生のおこづかいに関する意識調査(「バンダイこどもアンケート」バンダイ)

https://www.bandai.co.jp/kodomo/pdf/question251.pdf

・無駄使いさせない!「お小遣い」のルールを決める時の注意点とは?(「日刊すまい」扶桑社)

https://sumaiweb.jp/articles/105404

人気の講義ランキングTOP20

科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか

長谷川眞理子