テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

鳥類恐竜起源説に迫る『進化の謎をとく発生学』とは?

人が文明を築くよりもはるか昔、地球を闊歩していた恐竜。往時の姿のなぞ、絶滅のなぞ、進化のなぞ…などなど、生物ロマンをかき立ててくれるこの魅力的な古代生物は、おとなから子どもまで多くの人々の好奇心をくすぐり続けています。恐竜展が開かれれば盛況を博し、1993年に公開された恐竜映画の金字塔「ジュラシック・パーク」は、いまでも続編が作られているほど。

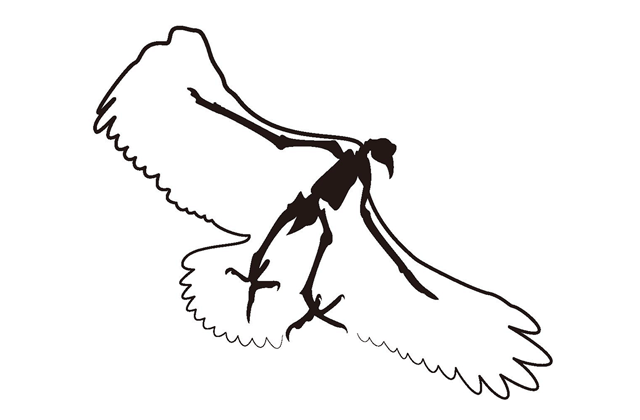

しかし、そんな恐竜の子孫が“鳥”であるという説をご存じでしょうか。近年の書籍やコラム、ドキュメンタリーなどではよく話題にのぼりますが、一昔前は恐竜の子孫は“爬虫類”というのが一般的な常識でした。しかし、この「鳥類恐竜起源説」、じつは150年以上も議論が続けられている命題だったのです。

そして、「鳥類の先祖は恐竜なのか?」という問いに一つの答えを示しているのが、東北大学大学院生命科学研究科教授である田村宏治先生です。田村先生は、どのようにして恐竜と鳥のつながりを見出したのでしょう。その詳細が記された本が今回ご紹介する田村先生の著書『進化の謎をとく発生学 恐竜も鳥エンハンサーを使っていたか』 (岩波ジュニア新書)です。

「鳥類の先祖は恐竜」という答えに行き着くためには、まずは生物とは何なのか、生命としてのあり方、その種が世代を超えてどう受け継がれていくのか、という基本的なことを知る必要があります。本書の1章「動物は生まれてくるもの」は、まさにそうした「生物って何? 動物って何?」という問いからはじまります。

ここでわかることは、生き物は細胞の集合体であり、食べたエサをエネルギー源に、細胞が活動していることです。ヒト一個体の細胞数はおよそ37兆個あり、わたしたちが水や食べものを必要とするのは、一つひとつの細胞が活動を続けるためです。しかし田村先生は、「同じ細胞がどんどん増えていくだけだと、最終的に三七兆個の細胞のかたまりになってしまいます」といいます。つまり、胚が細胞分裂を行う過程で、それぞれの細胞に「あなたは手になりなさい」「あなたは足になりなさい」と指示を出している何者かがいるはずなのです。

それが、本書のサブタイトルにも登場する「エンハンサー」です。

と本書にあります。「DNAの塩基配列」とは、いわゆる「遺伝子」のことです。そして、この「遺伝子」に含まれる全ての情報のことを「ゲノム」といいます。DNAにさまざまな遺伝情報が入っているのは多くの人に知られていることです。では、「まとまって収納」とは、どのくらいのまとまりなのか。じつは、一つの細胞のなかに入っている遺伝子は2万5000個。田村先生は、この遺伝子のことを「レシピ本」に例え、エンハンサーのことを「料理の達人」と呼んで、こう語っています。

「2万5000冊の遺伝子レシピ本を収蔵した書庫をゲノムと呼びます。注文に応じて書庫から特定のレシピ本を選んできて本を開いて料理を作る料理人が、エンハンサーです。多くの場合、料理の注文は細胞料理レストランの周囲から入ってきます」

わたしたちの体は、エンハンサーに注文された料理がきちんと作られていることで、ヒトらしい形に作られているのです。同じように、鳥類には鳥類のエンハンサーが存在し、鳥類らしい形に生物を作りあげています。

「鳥類であればみなもっているゲノム配列」-「鳥類以外の動物でも持っているゲノム配列」=「鳥類だけがもっているゲノム配列(鳥類特異的保存配列)」

田村先生は研究のなかで「鳥類だけがもっているゲノム配列(鳥類特異的保存配列)」のうち、「鳥類特異的保存配列がエンハンサーとなって発現場所が制御されている遺伝子」を見つけていきます。さらに、鳥独特の形状(とくに風切羽)がよく出ている箇所に注目していくことで、「鳥エンハンサー」を絞っていったのです。そしていま、地上にいる生物で鳥とゲノム配列が似ているのはワニという結論が出ます。爬虫類と鳥類……。一見、似ていないようにも思う両者ですが、どちらも恐竜の子孫と考えると、つながりが見えてくるように思うのも不思議なものです。

しかし、肝心の恐竜のDNAを調べることは現在では困難。そこで田村先生によると、「このようなときに利用するのが形態」とのこと。ゲノムとは、形を作るためのレシピ本。同じレシピ本を細胞のなかに持っているということは、同じ形を持っているということでもあります。じつは、鳥類が恐竜の子孫であるということは99%確かだとされていましたが、残り1%の問題として「指番号の違い」があげられていました。田村先生は、鳥と恐竜の指番号のつながりを証明することで、鳥が恐竜の子孫であることを実証したのです。

そもそも、地球上の生命は、そのルーツをたどっていくと、小さな一つの細胞に行き着くとされています。恐竜も、鳥も、ヒトも、すべて親戚にあたるという時間と生命の不思議。本書3章の項目の一つに「動物って一度も途絶えたことがないんです」という言葉があります。恐竜ははるか昔に絶滅してしまいましたが、分岐したとされる鳥類は恐竜と同じDNAを持ったまま種を存続させています。

そして、「すべての生物がつながっていること、同じ起源を持つこと、そしてそれぞれの生物の違いを作っている要因のひとつがエンハンサーであること、だからこそこの地球上には多種多様な生物が生きていること」と、田村先生は語ります。

地球に生命が生まれて約35億年。現在まで続くその長い長い歴史に思いをはせながら本書を読めば、生物、動物を見る目もまったく違ってくるはずです。

しかし、そんな恐竜の子孫が“鳥”であるという説をご存じでしょうか。近年の書籍やコラム、ドキュメンタリーなどではよく話題にのぼりますが、一昔前は恐竜の子孫は“爬虫類”というのが一般的な常識でした。しかし、この「鳥類恐竜起源説」、じつは150年以上も議論が続けられている命題だったのです。

そして、「鳥類の先祖は恐竜なのか?」という問いに一つの答えを示しているのが、東北大学大学院生命科学研究科教授である田村宏治先生です。田村先生は、どのようにして恐竜と鳥のつながりを見出したのでしょう。その詳細が記された本が今回ご紹介する田村先生の著書『進化の謎をとく発生学 恐竜も鳥エンハンサーを使っていたか』 (岩波ジュニア新書)です。

生き物の体を構築している膨大な数の細胞

本書のタイトルである「発生学」とは、生き物の胚を観察し、細胞分裂が進むことで一つの生物(個体)として形が作られていく変化やその原因を研究する学問です。「鳥類の先祖は恐竜」という答えに行き着くためには、まずは生物とは何なのか、生命としてのあり方、その種が世代を超えてどう受け継がれていくのか、という基本的なことを知る必要があります。本書の1章「動物は生まれてくるもの」は、まさにそうした「生物って何? 動物って何?」という問いからはじまります。

ここでわかることは、生き物は細胞の集合体であり、食べたエサをエネルギー源に、細胞が活動していることです。ヒト一個体の細胞数はおよそ37兆個あり、わたしたちが水や食べものを必要とするのは、一つひとつの細胞が活動を続けるためです。しかし田村先生は、「同じ細胞がどんどん増えていくだけだと、最終的に三七兆個の細胞のかたまりになってしまいます」といいます。つまり、胚が細胞分裂を行う過程で、それぞれの細胞に「あなたは手になりなさい」「あなたは足になりなさい」と指示を出している何者かがいるはずなのです。

それが、本書のサブタイトルにも登場する「エンハンサー」です。

生き物の体を作り上げる料理人「エンハンサー」

「細胞のなかの核には、長い長い鎖のようなDNAの塩基配列が染色体としてまとまって収納されています」と本書にあります。「DNAの塩基配列」とは、いわゆる「遺伝子」のことです。そして、この「遺伝子」に含まれる全ての情報のことを「ゲノム」といいます。DNAにさまざまな遺伝情報が入っているのは多くの人に知られていることです。では、「まとまって収納」とは、どのくらいのまとまりなのか。じつは、一つの細胞のなかに入っている遺伝子は2万5000個。田村先生は、この遺伝子のことを「レシピ本」に例え、エンハンサーのことを「料理の達人」と呼んで、こう語っています。

「2万5000冊の遺伝子レシピ本を収蔵した書庫をゲノムと呼びます。注文に応じて書庫から特定のレシピ本を選んできて本を開いて料理を作る料理人が、エンハンサーです。多くの場合、料理の注文は細胞料理レストランの周囲から入ってきます」

わたしたちの体は、エンハンサーに注文された料理がきちんと作られていることで、ヒトらしい形に作られているのです。同じように、鳥類には鳥類のエンハンサーが存在し、鳥類らしい形に生物を作りあげています。

恐竜と鳥類の進化の証明

では冒頭に戻って、恐竜と鳥類の進化のお話につなげましょう。本書のなかには次の式が記しています。「鳥類であればみなもっているゲノム配列」-「鳥類以外の動物でも持っているゲノム配列」=「鳥類だけがもっているゲノム配列(鳥類特異的保存配列)」

田村先生は研究のなかで「鳥類だけがもっているゲノム配列(鳥類特異的保存配列)」のうち、「鳥類特異的保存配列がエンハンサーとなって発現場所が制御されている遺伝子」を見つけていきます。さらに、鳥独特の形状(とくに風切羽)がよく出ている箇所に注目していくことで、「鳥エンハンサー」を絞っていったのです。そしていま、地上にいる生物で鳥とゲノム配列が似ているのはワニという結論が出ます。爬虫類と鳥類……。一見、似ていないようにも思う両者ですが、どちらも恐竜の子孫と考えると、つながりが見えてくるように思うのも不思議なものです。

しかし、肝心の恐竜のDNAを調べることは現在では困難。そこで田村先生によると、「このようなときに利用するのが形態」とのこと。ゲノムとは、形を作るためのレシピ本。同じレシピ本を細胞のなかに持っているということは、同じ形を持っているということでもあります。じつは、鳥類が恐竜の子孫であるということは99%確かだとされていましたが、残り1%の問題として「指番号の違い」があげられていました。田村先生は、鳥と恐竜の指番号のつながりを証明することで、鳥が恐竜の子孫であることを実証したのです。

すべて同じ細胞から出発した地球上の生命

発生学の入門書としての側面を持つ本書では、こうした恐竜と鳥の指番号の証明に至る過程の考察と合わせて、より詳細で丁寧な、発生学についての解説がなされています。そもそも、地球上の生命は、そのルーツをたどっていくと、小さな一つの細胞に行き着くとされています。恐竜も、鳥も、ヒトも、すべて親戚にあたるという時間と生命の不思議。本書3章の項目の一つに「動物って一度も途絶えたことがないんです」という言葉があります。恐竜ははるか昔に絶滅してしまいましたが、分岐したとされる鳥類は恐竜と同じDNAを持ったまま種を存続させています。

そして、「すべての生物がつながっていること、同じ起源を持つこと、そしてそれぞれの生物の違いを作っている要因のひとつがエンハンサーであること、だからこそこの地球上には多種多様な生物が生きていること」と、田村先生は語ります。

地球に生命が生まれて約35億年。現在まで続くその長い長い歴史に思いをはせながら本書を読めば、生物、動物を見る目もまったく違ってくるはずです。

<参考文献>

『進化の謎をとく発生学 恐竜も鳥エンハンサーを使っていたか』(田村宏治著、岩波ジュニア新書)

https://www.iwanami.co.jp/book/b600985.html

<参考サイト>

田村宏治先生の研究室(動物発生分野 田村研究室)

http://www.biology.tohoku.ac.jp/lab-www/tamlab/index.html

『進化の謎をとく発生学 恐竜も鳥エンハンサーを使っていたか』(田村宏治著、岩波ジュニア新書)

https://www.iwanami.co.jp/book/b600985.html

<参考サイト>

田村宏治先生の研究室(動物発生分野 田村研究室)

http://www.biology.tohoku.ac.jp/lab-www/tamlab/index.html

人気の講義ランキングTOP20