●今日のアメリカと共通点を多く持つ1920年大統領選挙

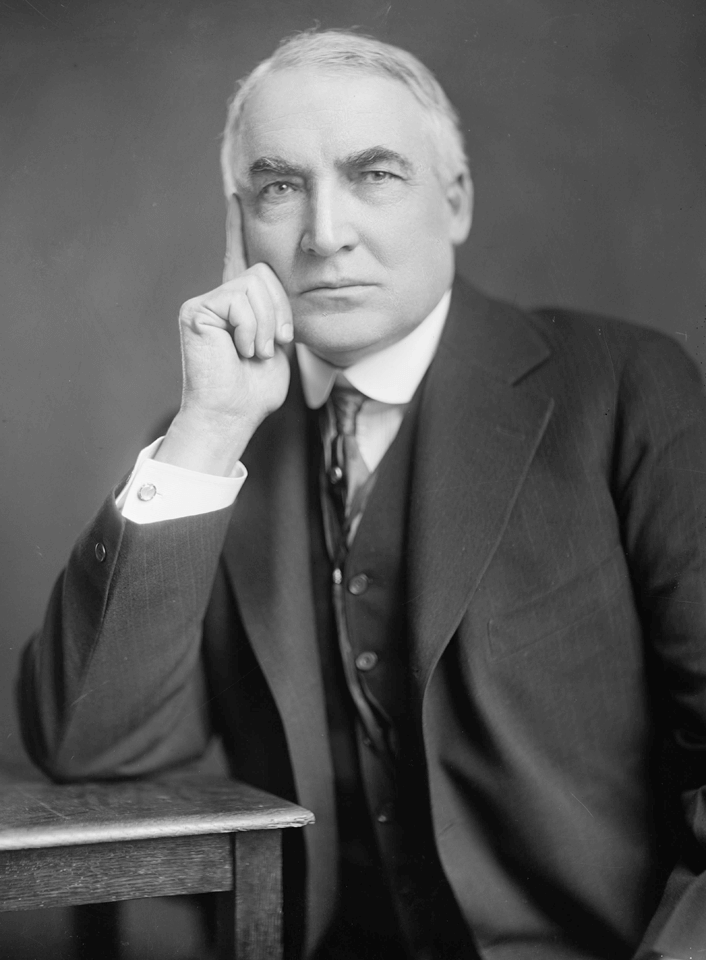

米国安全保障企画研究員の東秀敏と申します。今回の講義では、ウォレン・G・ハーディング候補が当選した1920年度の米国大統領選挙を扱います。

今年は2020年なので、ちょうど100年前の選挙を分析するのですが、その理由としてウォレン・G・ハーディングとドナルド・トランプが多くの共通点を持っていること、そして時代背景に関しても多くの共通点があることが挙げられます。よって、ケーススタディとして1920年の大統領選挙を分析することは、現在のトランプ大統領率いるアメリカの理解という意味でも、非常に価値が高いのです。なので、今回は100年前の大統領選挙を分析してみたいと思います。

最初に五つのポイントに関して説明します。まず、当時の国内外の情勢を考察します。次に米国第一主義(アメリカファースト)という思想の台頭について説明します。そして、当時まったくの無名で泡沫候補とされていたハーディングという人物の実像と、当選に至るまでの背景についてご説明します。さらに、米国第一主義(アメリカファースト)という思想を、実際に彼がどのように実践に移したか分析します。最後に、ハーディング流のディール外交に関して説明し、それに対する日本の対応を見ていこうと思います。

ここで簡単に要旨を説明します。100年前は、ちょうどグローバル化の拡大のまっただ中の時代で、この中でハーディングは米国第一主義(アメリカファースト)という思想を打ち出しました。1920年の大統領選挙は、グローバリズムと米国第一主義が真っ向からぶつかった選挙で、当時の米国はグローバリズムを拒否して、ハーディングの米国第一主義を選びました。それ以降、米国第一主義の道を歩むこととなります。ハーディング時代は、米国の抑圧された熱狂と反知性主義が反発した時代であって、本質的な行動変化ではないのです。しかし、歴史的には大転換が行われた時代でもあります。

日本に目を転じると、1921年11月に原敬首相が暗殺されました。原首相なき日本は、米国内の力関係をほとんど理解できずに、観念主義に傾倒して、後に反米主義へと向かうことになります。米国に対する理解の欠如が、日米対立の大きな要因の一つとなったのです。