●大きな見取り図が円を描く折口信夫の学問

上野 ご機嫌いかがでしょうか。上野誠です。今日取り上げるのは折口信夫という学者の話です。

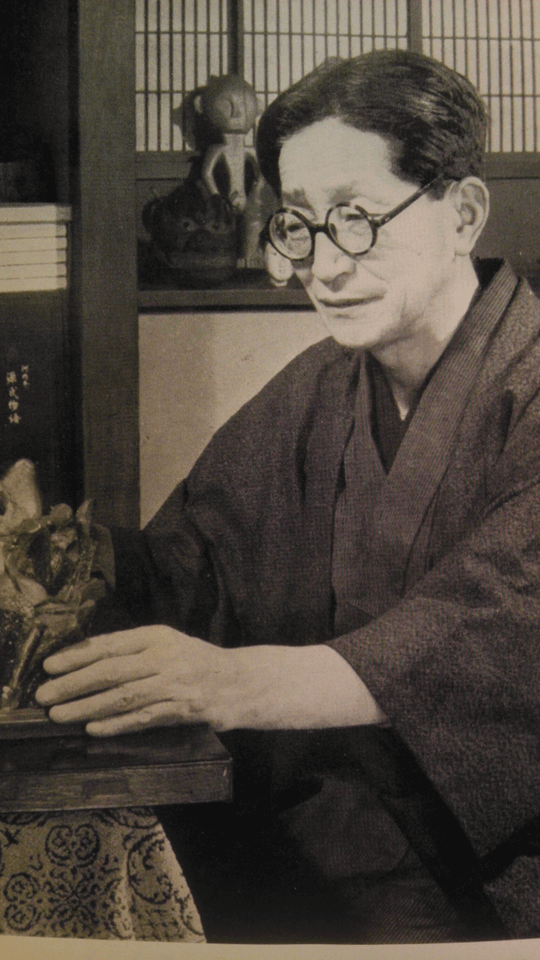

折口信夫といってもピンとこない人も多いと思います。地味な学者の1人と思われがちですが、日本文学、ことに『万葉集』などに関心がある人、さらには日本民俗学や柳田國男の学問に関心がある人は、折口信夫という学者の名を聞くと、いくつかのことを思い浮かべます。

1つは異端の学者ということ。もう1つは学説が極めて難解であること。この2つで有名です。

難解だから近づきがたいと評価しない人もいますが、一方で熱烈なファンもいます。しかも、熱烈なファンは折口信夫の学説をさまざまに評価し、実証しようとしています。

折口信夫の活動時期は、大正時代後半から昭和20年代です。亡くなって70年を過ぎようとしていますが、それでも多くの本が再刊され、多くの読者がいる。同時代を生きた国文学者、例えば久松潜一のような東京大学で教鞭を取っていた学者などと比べると、まだまだ版を重ねている点で特異な人物といえます。

折口信夫が難しいのは、彼の学問に1つの体系、大きな見取り図のようなものがあり、それが円を描いていることです。円を大きく見定めたうえで、個別の論文を読まないと分からない。ある意味、体系性がある学者で、よくいわれるのは「巨大な仮説」というものです。それについて少し説明します。

折口信夫は、あらゆる文化の根源を「生活」に置きます。生活にはいろいろなものがありますが、人間には1つの「あこがれ」があり、それはいろいろな宗教の形をとります。中でも「他界へのあこがれ」「あの世へのあこがれ」に起点をみとめると折口信夫は考えます。

古代の文献で「他界」というと、「常世」(とこよ)という世界があります。「常世」は現実世界とは時間が異なり、そこは不老不死の世界です。人間社会ではどんな人間でも歳を取り、最後は死にますが、不老不死はまったく真逆です。歳を取らないし、死なない。そういう社会が存在をしている。

この「常世」が人間と交流を持ち、そこから時を定めてやってくる神がいる。これを「まれびと」と呼ぶわけです。これは、私のこの講義を聴いて、折口信夫の『古代研究』などを読もうという方がいらっしゃると、そこに「まれびと」という...