社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

外来種問題は海外でも…猛威をふるう日本の生物

2017年5月、日本ではじめて「ヒアリ」が上陸したことがニュースになり、現在も水際対策が続いています。近年、こうした「外来生物」のニュースが多く見られるようになりました。

ヒアリや、2014年に話題になったセアカゴケグモなど、人間に危害を与えてくるような外来種も少なくありません。また、日本独自の生物を、外来生物が補食してしまい生態系のシステムが混乱するというのも、外来生物の問題のひとつです。

外来種についての話題を聞くと、「大陸の生物は怖い」とお思いになる方もいるでしょう。ところが、日本原産の生物が海外に進出し、猛威を振るっている場合もあるのです。

国際自然保護連合(IUCN)がリストアップした「世界の侵略的外来種ワースト100」では、日本産の生物も項目に挙がっています。そのなかにある意外な生物が、「ワカメ」です。

味噌汁やサラダ、スープにラーメンの具材など、日本ではさまざまな料理に用いられるワカメですが、海外ではほとんど食用として利用されていません。しかし、ワカメはその生命力と繁殖力の強さで瞬く間に増え、外海での天敵の少なさから、海を侵略する「害藻」と呼ばれているのです。

また、より身近な生物では「コイ」が挙げられます。鑑賞用として国外に輸出されたコイですが、現地の川に放流されたところ定着してしまったのだとか。おもにヨーロッパを中心にコイが増殖し、生態系に影響が出ているのです。こうした、元は鑑賞用、あるいはペットとして、水族館、動物園での展示のためと輸入された生物が、現地の自然に定着してしまい問題となるケースはゴマンとあります。

ちなみに、コイは厳密には日本原産の魚ではありませんが、「世界の侵略的外来種ワースト100」のひとつ。一方、国内ではオオクチバス、いわゆるブラックバスが外来種として問題に挙がることが多くありますが、オオクチバスとコイは同じ「世界の侵略的外来種ワースト100」にランクインされた種族同士なのです。

他にも、虫では「コガネムシ」、植物では「クズ」が日本産の侵略的外来種として海外では嫌われ者になっています。ほ乳類では「タヌキ」も挙げられます。タヌキもペットや毛皮のために輸出されましたが、すっかり現地では野生化してしまい、そのおう盛な食欲で穀物を荒らしてしまうのです。

しかし、外来生物が必ずしも害とは限りません。わたしたちの身の回りにある動物や植物は、本来外来生物だったものもたくさんあります。たとえば米や麦がそうです。ほうれん草も元は大陸の植物でした。意図的にしろ無意識的にしろ、新しい種が入ってくることで、在来生物もまた進化を促され、生態系は活性化するようにできています。ですから、1から10まで全ての外来生物が悪ではないのです。

また、外来生物を含めた生態系が構築されれば、外来生物のいる環境が“自然”となっていきます。ただ、その進化や活性化のサイクルを、極端に早めてしまうことで、自然界が混乱してしまうのです。

グローバル化が進む現代。外来生物、在来生物との付き合い方も考えていかなくてはいけない時代といえるでしょう。

ヒアリや、2014年に話題になったセアカゴケグモなど、人間に危害を与えてくるような外来種も少なくありません。また、日本独自の生物を、外来生物が補食してしまい生態系のシステムが混乱するというのも、外来生物の問題のひとつです。

外来種についての話題を聞くと、「大陸の生物は怖い」とお思いになる方もいるでしょう。ところが、日本原産の生物が海外に進出し、猛威を振るっている場合もあるのです。

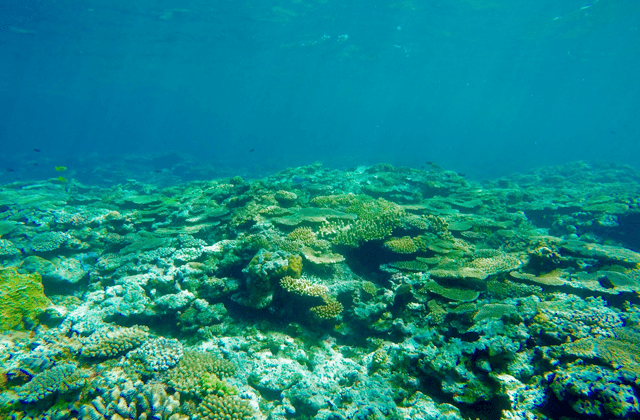

ワカメが海外の海で大量発生

日本は「東洋のガラパゴス」ともいわれますが、島国という地理的な特徴があるため、生物もまた日本列島の中で、いかにうまく生き残るかを焦点に進化したものが多いのです。逆に大陸産の生物は、広い土地が陸続きで存在しているため、多様な生物の中で生き残るために猛毒を持ったり、攻撃的に進化したりしました。だからといって、日本の生物がすべてか弱く、大陸で生きて行けないということはありません。国際自然保護連合(IUCN)がリストアップした「世界の侵略的外来種ワースト100」では、日本産の生物も項目に挙がっています。そのなかにある意外な生物が、「ワカメ」です。

味噌汁やサラダ、スープにラーメンの具材など、日本ではさまざまな料理に用いられるワカメですが、海外ではほとんど食用として利用されていません。しかし、ワカメはその生命力と繁殖力の強さで瞬く間に増え、外海での天敵の少なさから、海を侵略する「害藻」と呼ばれているのです。

日本から輸出された外来生物

日本原産の生物で、海外で猛威を振るっているものは他にもあります。先ほどの「世界の侵略的外来種ワースト100」で挙がっているのは、「ヌマコダキガイ」という貝の一種です。皮肉にも日本国内では希少種ですが、こちらも天敵の少ない外海で大量の動物性プランクトンを吐き出し、生態系に影響を与えてしまうのです。また、より身近な生物では「コイ」が挙げられます。鑑賞用として国外に輸出されたコイですが、現地の川に放流されたところ定着してしまったのだとか。おもにヨーロッパを中心にコイが増殖し、生態系に影響が出ているのです。こうした、元は鑑賞用、あるいはペットとして、水族館、動物園での展示のためと輸入された生物が、現地の自然に定着してしまい問題となるケースはゴマンとあります。

ちなみに、コイは厳密には日本原産の魚ではありませんが、「世界の侵略的外来種ワースト100」のひとつ。一方、国内ではオオクチバス、いわゆるブラックバスが外来種として問題に挙がることが多くありますが、オオクチバスとコイは同じ「世界の侵略的外来種ワースト100」にランクインされた種族同士なのです。

他にも、虫では「コガネムシ」、植物では「クズ」が日本産の侵略的外来種として海外では嫌われ者になっています。ほ乳類では「タヌキ」も挙げられます。タヌキもペットや毛皮のために輸出されましたが、すっかり現地では野生化してしまい、そのおう盛な食欲で穀物を荒らしてしまうのです。

外来生物は悪なのか?

ということで、日本の在来生物は、外来生物に「侵略される側」でなく、実は「侵略する側」でもあったのです。しかし、外来生物が必ずしも害とは限りません。わたしたちの身の回りにある動物や植物は、本来外来生物だったものもたくさんあります。たとえば米や麦がそうです。ほうれん草も元は大陸の植物でした。意図的にしろ無意識的にしろ、新しい種が入ってくることで、在来生物もまた進化を促され、生態系は活性化するようにできています。ですから、1から10まで全ての外来生物が悪ではないのです。

また、外来生物を含めた生態系が構築されれば、外来生物のいる環境が“自然”となっていきます。ただ、その進化や活性化のサイクルを、極端に早めてしまうことで、自然界が混乱してしまうのです。

グローバル化が進む現代。外来生物、在来生物との付き合い方も考えていかなくてはいけない時代といえるでしょう。

<参考サイト>

・世界の侵略的外来種ワースト100

https://ja.wikipedia.org/wiki/世界の侵略的外来種ワースト100

・世界の侵略的外来種ワースト100

https://ja.wikipedia.org/wiki/世界の侵略的外来種ワースト100

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

「学ぶことが楽しい」方には 『テンミニッツTV』 がオススメです。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,200本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

映画『君たちはどう生きるか』とつながる山上憶良の答え

山上憶良「沈痾自哀文」と東洋的死生観(3)「沈痾自哀文」現代語訳を読む

宮崎駿監督の映画『君たちはどう生きるか』の一つの大きなテーマは、自分が恵まれていることにどう気づくかではないかと上野氏はいう。これは戦後日本のあり方、目指すべきものへの痛烈な問いかけではないだろうか。このことに...

収録日:2024/04/02

追加日:2024/07/26

集中のスイッチを入れる方法は意識からと身体からの2通り

本番に向けた「心と身体の整え方」(1)ディテールにこだわる

アスリートたちは本番で力を発揮するために、「準備」と「本番」の2つのフェーズに分けて物事を考えている。「準備」段階ですべきは、本番の状況を細部にわたってシミュレーションしておくこと。そして、本番で「意識が散漫にな...

収録日:2020/09/16

追加日:2021/01/19

こりごり?アイ・ラブ・トランプ?…トランプ陣営の実状は

「同盟の真髄」と日米関係の行方(7)トランプ氏の評価とその実像

「こりごりだ」「アイ・ラブ・トランプ」…いったいどちらが本当のトランプ評なのか。前大統領のトランプ氏は、過激な発言で物議を醸すことも多かったが、その人柄はどのようなものだったのだろうか。2024年11月アメリカ大統領選...

収録日:2024/04/23

追加日:2024/07/24

ポツダム宣言受諾が遅れた理由と昭和天皇の「御聖断」

敗戦から日本再生へ~大戦と復興の現代史(10)ポツダム宣言受諾への道のり

公立大学法人首都大学東京理事長・島田晴雄氏による島田塾特別講演シリーズ。紆余曲折の末、ついに発表されたポツダム宣言とその正式受諾に至るまでの道のりを知る。陸海軍の猛反発にあいながら本土決戦前の降伏を実現したポツ...

収録日:2016/07/08

追加日:2017/08/02

地政学を理解する上で大事な「3つの柱」とは

地政学入門 歴史と理論編(1)地政学とは何か

国際政治を地理の観点からひも解く「地政学」という学問。近年、耳にすることも多くなった分野だが、どのような手法や意義を持った学問であるかを学ぶ機会は少ない。その基礎から学ぶことのできる今回のシリーズ。まず第1話では...

収録日:2024/03/27

追加日:2024/04/30