テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

世代別にみる最も信頼できる「メディア」とは?

従来のマスメディアからSNSのようなソーシャルメディアまで、情報を受け取る方法が多様化している現代。現在多くの人が考える「もっとも信頼できるメディア」といえば何でしょうか? 本コラムでは総務省や新聞通信調査会が発表したデータをもとに分析します。

10代では「テレビ」が71.2%と最も信頼度が高いものの「新聞」への信頼度もそれに次ぐ高さ。「雑誌」「インターネット」への信頼度は20~40代と変わらず20~30%程度となっています。若者の間ではソーシャルメディアが当たり前のように浸透しているとはいえ、マスメディアへの信頼度は年齢問わず高いようです。

総務省はソーシャルメディアを「『シェア』や『リツイート』といった転送文化があり、情報の発信者と発信源が切り離される」特徴があるとして、情報の発信元がより重要視されている傾向があると指摘。ソーシャルメディアへの信頼が低い要因のひとつに、新聞やテレビよりも発信元がはっきりしない場合があるためといえるでしょう。

しかし中には、新聞やテレビへの不信感を表す数値も。「この1年間で新聞への信頼感が変化したか」という質問に対し「低くなった」と答えた人の中には「特定の勢力に偏った報道をしているから(46.7%)」「報道する側のモラルが低下したから(18.2%)」という人の割合が多く、それぞれ昨年比で5%ほど上昇したという結果が。さらに「報道によってプライバシーが侵害されていると思うか」という質問に対し「思う」が76.4%、「思わない」が21.4%となり、「思う」と答えた人は前回から15.2%上昇、「思わない」とした人は14.9%減少と、前回から大きく差が開く結果になったといいます。

報道によるプライバシーの侵害をめぐる問題といえば、京都アニメーション火災事件で亡くなった方の実名報道について「被害者側への配慮が足りない」など大きな議論がわき起こったのが記憶に新しいところ。マスメディアへ一定の信頼はあるにせよ、報道の仕方への警戒心が年々増しているといえそうです。

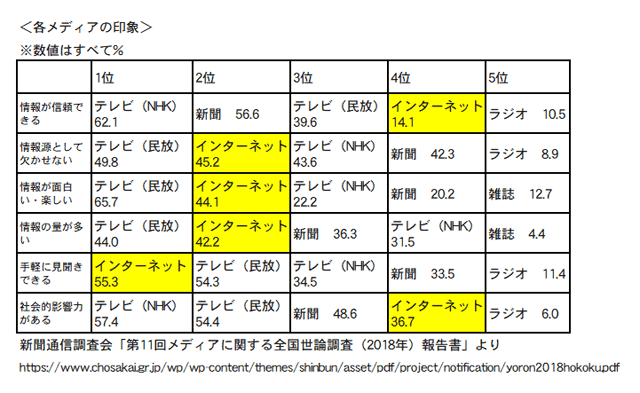

また同調査ではインターネットメディアへの印象として「情報源として欠かせない」「手軽に見聞きできる」「情報量が多い」「情報が面白い・楽しい」という意見が他メディアよりも比較的高いことも判明しています。

これらのことから、インターネットは「信頼性は他メディアより劣るものの、ニュースに関しては情報元を気にする程度ではない」「お手軽感があり、娯楽性・話題性のある情報源として欠かせない」ものだといえるでしょう。

しかし、どのメディアでも、誤報やフェイクニュースはつきもの。多すぎる情報に惑わされないためにも、常にニュートラルな立場でメディアを見極めることこそ、現代を生き抜く秘訣かもしれません。

新聞・テレビの信頼度は全世代高い

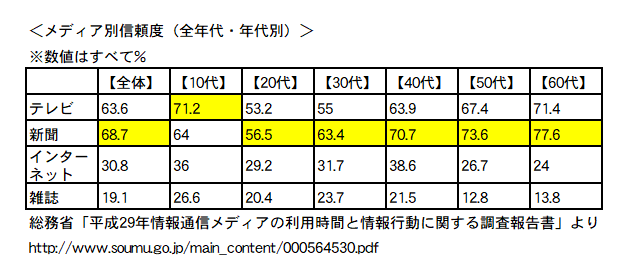

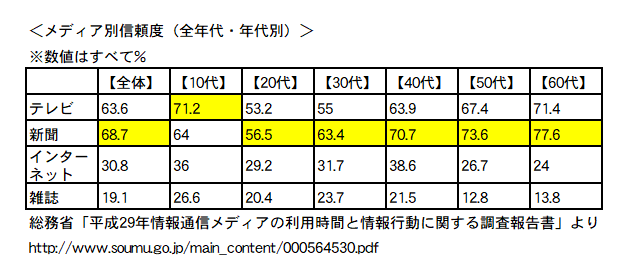

総務省の調査によると、メディアへの信頼度は全体的に「新聞」または「テレビ」が高く、反対に「雑誌」「インターネット」が低いという結果になったそうです。新聞への信頼度については10代をのぞいて全年代でトップとなっており、特に40代以上のシニア層は70%以上と高い割合となっています。

10代では「テレビ」が71.2%と最も信頼度が高いものの「新聞」への信頼度もそれに次ぐ高さ。「雑誌」「インターネット」への信頼度は20~40代と変わらず20~30%程度となっています。若者の間ではソーシャルメディアが当たり前のように浸透しているとはいえ、マスメディアへの信頼度は年齢問わず高いようです。

総務省はソーシャルメディアを「『シェア』や『リツイート』といった転送文化があり、情報の発信者と発信源が切り離される」特徴があるとして、情報の発信元がより重要視されている傾向があると指摘。ソーシャルメディアへの信頼が低い要因のひとつに、新聞やテレビよりも発信元がはっきりしない場合があるためといえるでしょう。

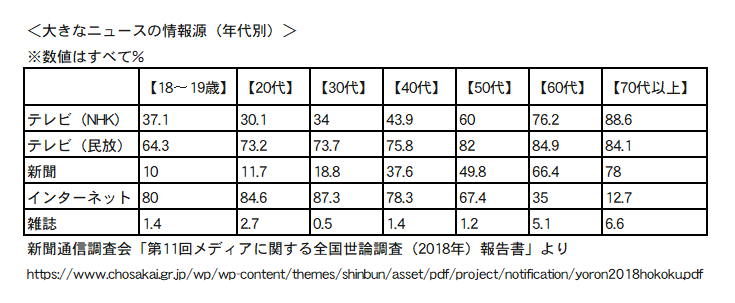

大きなニュースは50代以上はテレビ、40代以下はインターネット

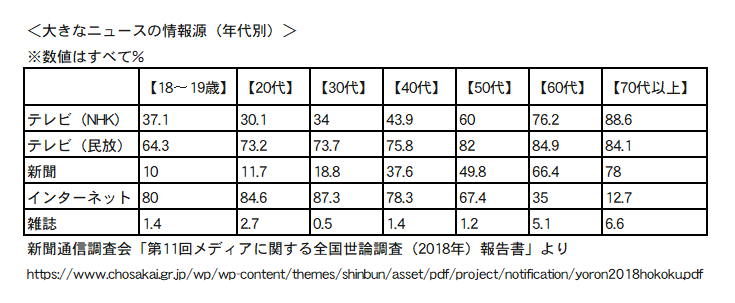

いっぽう新聞通信調査会は「大きなニュースを入手するメディア」についてアンケートをとっています。大きなニュースの入手先は「民放テレビ(79.7%)」がもっとも高く、次いで「NHKテレビ(60.5%)」「インターネット(54.5%)」「新聞(49.3%)」となり、年代別では50代以上の人が「テレビ」「新聞」から、40代以下では「インターネット」から入手する傾向があるとしています。

しかし中には、新聞やテレビへの不信感を表す数値も。「この1年間で新聞への信頼感が変化したか」という質問に対し「低くなった」と答えた人の中には「特定の勢力に偏った報道をしているから(46.7%)」「報道する側のモラルが低下したから(18.2%)」という人の割合が多く、それぞれ昨年比で5%ほど上昇したという結果が。さらに「報道によってプライバシーが侵害されていると思うか」という質問に対し「思う」が76.4%、「思わない」が21.4%となり、「思う」と答えた人は前回から15.2%上昇、「思わない」とした人は14.9%減少と、前回から大きく差が開く結果になったといいます。

報道によるプライバシーの侵害をめぐる問題といえば、京都アニメーション火災事件で亡くなった方の実名報道について「被害者側への配慮が足りない」など大きな議論がわき起こったのが記憶に新しいところ。マスメディアへ一定の信頼はあるにせよ、報道の仕方への警戒心が年々増しているといえそうです。

信頼性は低いものの、手軽さと話題性で優位のインターネット

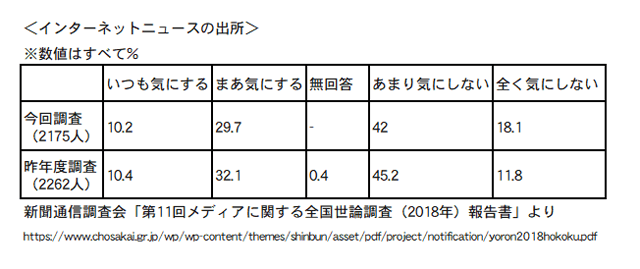

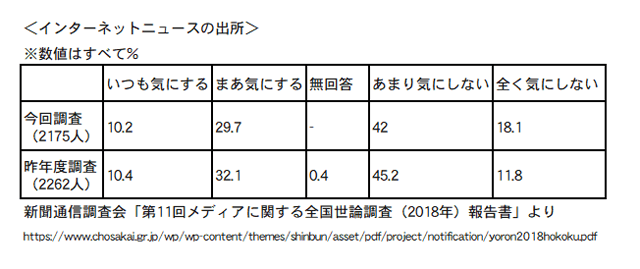

前述したように、全体的にインターネットメディアへの信頼度はあまり高くなく、情報の発信元がより重要視されています。しかし新聞通信調査会の調査では「インターネットニュースを見る時に出所を気にするか?」という質問に対し「気にする(いつも気にする、まあ気にする)」人が39.9%、「気にしない(全く気にしない、あまり気にしない)」と答えた人は60.1%と、ニュースに関しては出所を気にする人は少ないことがわかりました。年代別に見ても「気にする」より「気にしない」と答えた人が多くなっています。

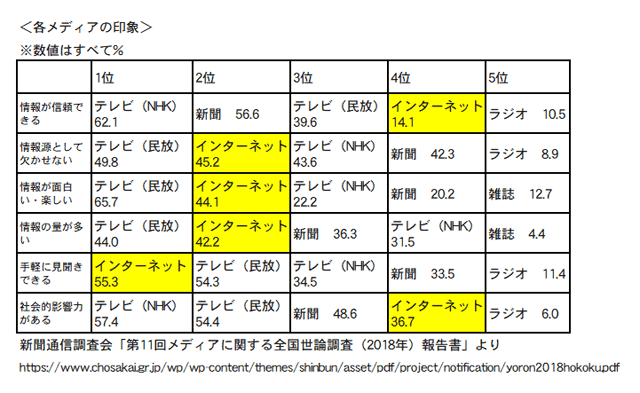

また同調査ではインターネットメディアへの印象として「情報源として欠かせない」「手軽に見聞きできる」「情報量が多い」「情報が面白い・楽しい」という意見が他メディアよりも比較的高いことも判明しています。

これらのことから、インターネットは「信頼性は他メディアより劣るものの、ニュースに関しては情報元を気にする程度ではない」「お手軽感があり、娯楽性・話題性のある情報源として欠かせない」ものだといえるでしょう。

それぞれのメディアの特性を知り、使い分けよう

いかがでしたか。多くの人が新聞やテレビを信頼しつつも、各メディアの特性や問題点を理解しながら使いこなしているのが分かりました。しかし、どのメディアでも、誤報やフェイクニュースはつきもの。多すぎる情報に惑わされないためにも、常にニュートラルな立場でメディアを見極めることこそ、現代を生き抜く秘訣かもしれません。

<参考サイト>

・情報通信白書 令和元年版│総務省

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd114120.html

・平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 <概要>│総務省

http://www.soumu.go.jp/main_content/000564529.pdf

・第11回メディアに関する全国世論調査(2018年)報告書│新聞通信調査会

https://www.chosakai.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018102705-02.pdf

・情報通信白書 令和元年版│総務省

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd114120.html

・平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 <概要>│総務省

http://www.soumu.go.jp/main_content/000564529.pdf

・第11回メディアに関する全国世論調査(2018年)報告書│新聞通信調査会

https://www.chosakai.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018102705-02.pdf

人気の講義ランキングTOP20

なぜ変異が必要なのか…現代にも通じる多様性創出の原理

長谷川眞理子

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部