まずは何から始める?「退職」の進め方

「転職したい!」と思っても、今の会社を円満退職するためには、守るべきいくつかのステップがあります。会社側や周囲の社員から見て、「これは困った!」という事例を交え、円満退職につながる退職の進め方を調べてみました。

正社員が自己都合で辞める場合、民法では意思表示から2週間を過ぎれば、いつでも辞められることになっています。しかし、会社によって「1カ月前に申し出ること」などの就業規則が定められていることも多いので、就業規則を尊重した伝え方をするのがスムーズでしょう。

最近では、「仕事中の私用スマホを注意すると、翌日から来なくなった」「退職を代行サービスに任せて自分では一切報告をしない」などとダイナミックな事例も増えているようです。周囲に負担を強いるような辞め方は、自分にとってもマイナスになります。最低限の引き継ぎ期間を計算して、申し出るタイミングを見計らいましょう。

退職する前に有給休暇を消化したい、ボーナスをもらってから退職したいといった希望がある場合は、なおさら注意が必要です。有給休暇の消化は当然の権利とはいえ、円満退職をめざすのであれば、引き継ぎを終えてから有給休暇を消化し、場合によっては新しい担当者の質問に答える態勢を見せれば万全と言えます。

ボーナスについては、これまでの仕事に対する報酬であるとともに、今後への期待という意味合いが含まれます。極端な話、「1カ月後がボーナス支給日なので、その翌日に退職」といったスケジュールを立てた場合、会社側からの査定でボーナスが減額される恐れもあります。ローンなどの心配がある人はとくにボーナスの額が決定した頃合いを見計らうのが賢いやり方になるでしょう。

「引き継ぎが適当」「退職の伝え方がよくない」という声も、ほとんどは、退社するタイミングによるもの。退職代行サービスは非常手段と心得、あくまで自力で円満退職をめざすには、慎重な段取りがポイントになります。

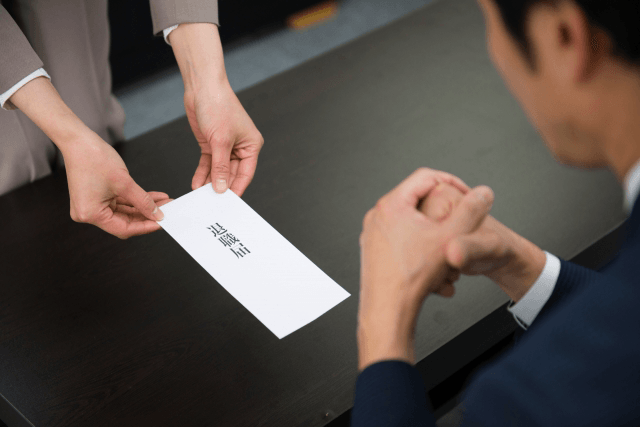

それでも退職すると決意が固まったら、誰に何を伝えるのか。やはり直接の上司に時間を取ってもらい、まずは口頭で退職の意向と時期について伝えます(メールやラインでの意志表示はふさわしくありません)。退職理由が直属の上司にある場合でも、社長や部長など、ポジションを飛ばして伝えるのはルール違反になります。ただし、パワハラやセクハラで悩んでいるなら、それはまた別問題です。迷わず上司の「上」の人や社外の相談窓口に訴えましょう。

退職の相談を持ちかけるときは、会社や周囲への不満ではなく、自分個人の理由を話すのが、スムーズに退職するポイントです。「どうしてもやりたい仕事がある」「もっと勉強できる環境に移りたい」など、相手が納得できる理由を用意しましょう。親や家族、自分の体調などを切り札にするのは、事実であれば問題ありませんが、見え透いたウソにならないよう、注意が必要です。

働きながら転職活動する場合、一番安心なのは「収入がある」こと。また、「離職期間(ブランク)がない」こともメリットに数えられます。お金や時間的制限に悩まされず、余裕をもって次を探せる方法です。

一方、会社を辞めてから就職活動をする人の場合、離職期間がリフレッシュ時間につながるケースが多いです。時間的余裕があるため、求人情報の収集や研究を深められ、新しい会社への訪問・面接時間なども比較的自由に設定できます。会社によっては「すぐに入社できる人」を求めている場合も多いので、選考に有利になることもあります。

今は働きながら転職活動をする人が8割を超えています(エン・ジャパン2018年調べ)。しかし、日々の仕事が忙しすぎて、転職活動に手がつけられない人も多いでしょう。自分が本当はどういう働き方をしたいのか、根本から考えてみる時間を取ることは、退職前・退職後にかかわらず、長期的に有効な戦略であることが分かりますね。

退職の進め方で、周囲が困るのは「急すぎる退職」

少し前のデータではありますが、転職サイト「エン・ジャパン」が2019年8月頃に実施したアンケートでは、周囲の社員が退職する際に、「この進め方はよくない」「困った」と感じたことがある人は調査対象の36%。よくないと感じた理由は、「退職日が急すぎる」「引き継ぎが適当(引き継ぎ期間・内容など)」「退職の伝え方がよくない(順番・タイミングなど)」がワースト3になっています。正社員が自己都合で辞める場合、民法では意思表示から2週間を過ぎれば、いつでも辞められることになっています。しかし、会社によって「1カ月前に申し出ること」などの就業規則が定められていることも多いので、就業規則を尊重した伝え方をするのがスムーズでしょう。

最近では、「仕事中の私用スマホを注意すると、翌日から来なくなった」「退職を代行サービスに任せて自分では一切報告をしない」などとダイナミックな事例も増えているようです。周囲に負担を強いるような辞め方は、自分にとってもマイナスになります。最低限の引き継ぎ期間を計算して、申し出るタイミングを見計らいましょう。

退職する前に有給休暇を消化したい、ボーナスをもらってから退職したいといった希望がある場合は、なおさら注意が必要です。有給休暇の消化は当然の権利とはいえ、円満退職をめざすのであれば、引き継ぎを終えてから有給休暇を消化し、場合によっては新しい担当者の質問に答える態勢を見せれば万全と言えます。

ボーナスについては、これまでの仕事に対する報酬であるとともに、今後への期待という意味合いが含まれます。極端な話、「1カ月後がボーナス支給日なので、その翌日に退職」といったスケジュールを立てた場合、会社側からの査定でボーナスが減額される恐れもあります。ローンなどの心配がある人はとくにボーナスの額が決定した頃合いを見計らうのが賢いやり方になるでしょう。

「引き継ぎが適当」「退職の伝え方がよくない」という声も、ほとんどは、退社するタイミングによるもの。退職代行サービスは非常手段と心得、あくまで自力で円満退職をめざすには、慎重な段取りがポイントになります。

退職は直接の上司に相談の形で切り出すのがいちばん

退職を切り出す際、最も重要なのは自分の意志を確認することです。一時的な不平不満の感情で退職を決めてしまうと、会社から強く引き留められた場合、決意が揺らぎます。自分の長期的なライフプランを見据えたうえで、解決策を提示されたら「やっぱり残る」ことにする可能性があるなら、まずは悩みや不満を上司に相談して解決の糸口を探すのがいいでしょう。それでも退職すると決意が固まったら、誰に何を伝えるのか。やはり直接の上司に時間を取ってもらい、まずは口頭で退職の意向と時期について伝えます(メールやラインでの意志表示はふさわしくありません)。退職理由が直属の上司にある場合でも、社長や部長など、ポジションを飛ばして伝えるのはルール違反になります。ただし、パワハラやセクハラで悩んでいるなら、それはまた別問題です。迷わず上司の「上」の人や社外の相談窓口に訴えましょう。

退職の相談を持ちかけるときは、会社や周囲への不満ではなく、自分個人の理由を話すのが、スムーズに退職するポイントです。「どうしてもやりたい仕事がある」「もっと勉強できる環境に移りたい」など、相手が納得できる理由を用意しましょう。親や家族、自分の体調などを切り札にするのは、事実であれば問題ありませんが、見え透いたウソにならないよう、注意が必要です。

転職先は、先に決めるか、後から決めるか?

退職しようとする人が最も気になるのは、「転職先が決まってから退職すべきかどうか」のジレンマだと思います。多くの人が悩むように、どちらにも一長一短があります。働きながら転職活動する場合、一番安心なのは「収入がある」こと。また、「離職期間(ブランク)がない」こともメリットに数えられます。お金や時間的制限に悩まされず、余裕をもって次を探せる方法です。

一方、会社を辞めてから就職活動をする人の場合、離職期間がリフレッシュ時間につながるケースが多いです。時間的余裕があるため、求人情報の収集や研究を深められ、新しい会社への訪問・面接時間なども比較的自由に設定できます。会社によっては「すぐに入社できる人」を求めている場合も多いので、選考に有利になることもあります。

今は働きながら転職活動をする人が8割を超えています(エン・ジャパン2018年調べ)。しかし、日々の仕事が忙しすぎて、転職活動に手がつけられない人も多いでしょう。自分が本当はどういう働き方をしたいのか、根本から考えてみる時間を取ることは、退職前・退職後にかかわらず、長期的に有効な戦略であることが分かりますね。

<参考サイト>

・エン転職:第60回 テーマ「退職の進め方」について

https://employment.en-japan.com/enquete/report-60/

・エン転職:第60回 テーマ「退職の進め方」について

https://employment.en-japan.com/enquete/report-60/

人気の講義ランキングTOP20

科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか

長谷川眞理子