テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

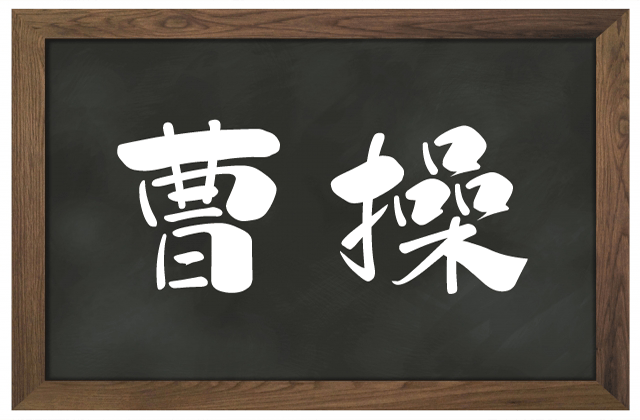

「詩」に「志」を見出した曹操の革新性

2つの『三国志』

中国の三国時代を舞台にした歴史小説として、『三国志』は日本でも長く読み継がれ、今なお多くの人々の心を魅了しています。吉川栄治の『三国志』のみならず、現代でも北方謙三、宮城谷昌光など多くの作家が独自の三国志の世界を繰り広げてきました。もっとも私たちがよく目にする三国志は、三国を統一した西晋の時代の歴史家・陳寿の手による正史『三国志』とは異なる、いわば「もう一つの三国志」なのです。正史『三国志』は、西晋につながる魏国の正当性をうたうという役目を担った歴史書ですが、史実をもとにより人物像に焦点を当てた『三国志演義』がその後、明の時代に書かれ、後世の日本でもこの『三国志演義』をもととした数々の物語が読まれてきたというわけです。

曹操の革新性を示す曹操高陵

長大な物語の中で中心的役割を担うのが蜀の劉備と魏の曹操。人気という点では、天才軍師諸葛孔明や忠義の権化でもあるような関羽らを従える劉備に軍配があがるようで、その劉備と争う曹操はどちらかというと敵役的な書かれ方をしているのが一般的なようです。しかし、中国古代思想史を専門とし三国志に関する著作も多い早稲田大学文学学術院教授・渡邉義浩氏は、独特のリーダーシップという点からも曹操の政治的力量、特にその革新性を高く評価しています。曹操の革新性を語るのものとして渡邉氏が例に挙げるのが、2009年に中国河南省で発見された西高穴(せいこくけつ)2号墓という曹操の墓です。曹操高陵とも称されるこの墓がなぜ、彼の革新性を示すと言えるのでしょうか。

渡邉氏はその理由として、一国を興した王の墓としては意外なほど質素で金銀財宝の類も出土していないことを挙げています。この質素さは曹操自身がこうした「薄葬」を望んで指示したからなのですが、この点に曹操の合理性につながる儒教への考え方がうかがえると渡邉氏は言います。

曹操の最大の敵は「儒教」だった

多くの敵に囲まれていた曹操ですが、その統一国家達成の最大の敵は人ではなく「儒教」でした。儒教の哲学、思想や価値観が漢という国を根本から支え、漢の名だたる名士たちを一枚岩としてまとめていたからです。新興勢力である曹操にとっては、この儒教が最も手ごわい敵だったのです。そこで、曹操は儒教の思想に独自の合理性をもって対峙していこうと考えました。例えば、儒教では「孝廉」ということを非常に尊重します。そのため、親孝行である、金に汚くないということを示すべく、親のためには立派な墓をつくり、金銀財宝を一緒に埋葬することが子としてなすべきこととされていました。

曹操は「親にどんな立派なお墓をつくって盛大に埋葬しても、それを見ていた人が墓を荒らして盗みを働けば、元も子もない。非合理の極みだ」と考えました。さらに、そのような非合理的な体裁を整えるより、もっと信頼のおけるものとしてなんと「文学」を位置づけたのです。つまり、心の中にある「志」が、実際に言葉となって口に出ればそれは「詩」となる。この詩こそが、その人物の心を反映したものであり、才能や志を最もよく語る「詩言志」でありごまかしのきかないもの、合理的なものだ、と説いたのです。

曹操は誰からも奪われない、一度口に出してしまえば変えようのない文学というものに、真の合理性を見出し、人材登用の基準として位置づけました。また、実際に彼自身も「短歌行」「秋胡行」「対酒」など多くの詩をつくり、その詩の形式は後の漢詩の原形になっていると言われています。

ごく少数の兵力で十倍もの袁紹軍を破った官渡の戦い、その後の赤壁の敗北など、軍事能力の面からもっぱら語られることの多い曹操ですが、こうした文武両道のユニークな革新性からも、もっと光を当てていい人物かもしれません。

人気の講義ランキングTOP20

適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物

長谷川眞理子