社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

「地球の中身」には何があるのか――その謎に迫る!

わたしたちの足下にある半径6400キロの球体・地球。文字通り身近な存在ですが、実はその内部、つまり「地球の中身」については、まだまだ未知で分からないことだらけといわれています。

今回は、現時点における「地球の中身」のひとつの解を私たちに与えてくれる書として、東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授で、東京工業大学地球生命研究所所長・教授でもある廣瀬敬先生の著書『地球の中身 何があるのか、何が起きているのか』をご紹介します。

本書には、地球科学者の第一人者である廣瀬先生の「地球の中身」にまつわる思想や考察、そして研究成果がみっしりと詰まっています。

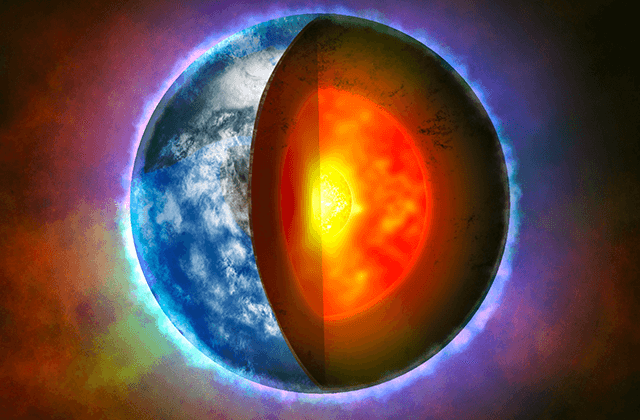

本文中でも、特に第Ⅰ部で詳しく説明されているように、「地球の中身」の層構造は、「地殻」「マントル」「コア」の三層に分けることができます。イメージとしては、“ゆで卵”で、薄い殻(地殻)の下に白身(マントル)、さらにその下に球体の黄身(コア)があります。

一番外側にある「地殻」は地球の表層を覆う岩石の層で、その厚さは場所によって異なりますが、約6~30kmといわれています。ちなみに、「地殻」は地球半径の1%以下です。

二層目となる「マントル」も岩石でできており、深さは約2900kmまで続きます。厚さは地球半径の半分以下ですが、体積では地球全体の80%超となります。そして、プレートテクトニクスとマントルの対流運動によって、動き回っているそうです。

三層目であり地球の中心を占める「コア」は、半径約3500kmの金属鉄のかたまりです。さらに、厚さ約2300kmの“液体の鉄の層”である「外核」と、半径約1200kmの“固体の鉄の球体”である「内核」に分けられます。「コア」についてはわかっていないことが多々ありますが、地球磁場などとの深い関わりがあるなど、極めて重要な研究対象と考えられています。

廣瀬先生は「わたしたちの身の回り(地球表層)の環境は中身と決して無関係ではありません。地球全体はひとつの大きな「システム」であり、大気からコアまですべての要素(層)が相互に作用し合い、その結果として地球表層の環境が決まっているのです」と述べています。

ではどうして、「地球の中身」を知ることができるのでしょうか。それは、廣瀬先生をはじめとした、地球に関わる科学者たちのおかげといえます。

廣瀬先生と研究室のメンバーは、世界で初めて「マントル」最下部の主要鉱物(ポストペロフスカイト)を実験室でつくりだし、また世界で初めて静的圧縮実験により地球中心の超高圧環境をつくりだすことに成功しました。

「地球の中身」について最前線の研究は現在、研究室で行われているといっても過言ではありません。研究室において、地球をトコトン掘り下げる地道な研究こそが「地球の中身」の“見える化”を可能にしたといえるのです。

廣瀬先生は、「わたしたちの日常生活は地球の中身のおかげで成り立っている、といわれてもピンとこないかもしれませんが、もし地球内部の活動がストップしてしまったら、身の回りの環境は一変します。陸上の生物が生き残れない可能性もあります」と述べています。

そして、そんな大事な「地球の中身」を調べることについて、こう続けます。「地球の中身を調べることは、地球がどうやってできたのかを知ることにつながっていて、さらには、生命を育むような環境がどうやって整ったのかを理解するのに不可欠」

つまり、「地球の中身」を調べる意味は、現代から46億年前の地球誕生までをさかのぼり地球の過去を復元する試みであること。ひるがえって、現在の「地球の中身」を的確に把握することにつながり、それによって「地球はどうして生命を宿す惑星になれたのか」について考察できること。ひいてはそれらすべてをもって、未来に備えるためだといえるのです。

現在、地球科学は答えを見つけつつあるといわれています。本書は、現時点でわかっている「地球の中身」についてですが、その答え合わせができるだけでなく、時空をまたいで謎解きのプロセスを知り、新たな問いを立てることができる貴重な一冊です。わたしたちと地球の現在・過去・未来について学べる本書、一読してみてはいかがでしょう。

今回は、現時点における「地球の中身」のひとつの解を私たちに与えてくれる書として、東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授で、東京工業大学地球生命研究所所長・教授でもある廣瀬敬先生の著書『地球の中身 何があるのか、何が起きているのか』をご紹介します。

本書には、地球科学者の第一人者である廣瀬先生の「地球の中身」にまつわる思想や考察、そして研究成果がみっしりと詰まっています。

「地球の中身」は……ゆで卵!?

本書でひときわ目につく表紙カバーのビジュアルは、「地球の中身」の層構造のイメージとなっています。本文中でも、特に第Ⅰ部で詳しく説明されているように、「地球の中身」の層構造は、「地殻」「マントル」「コア」の三層に分けることができます。イメージとしては、“ゆで卵”で、薄い殻(地殻)の下に白身(マントル)、さらにその下に球体の黄身(コア)があります。

一番外側にある「地殻」は地球の表層を覆う岩石の層で、その厚さは場所によって異なりますが、約6~30kmといわれています。ちなみに、「地殻」は地球半径の1%以下です。

二層目となる「マントル」も岩石でできており、深さは約2900kmまで続きます。厚さは地球半径の半分以下ですが、体積では地球全体の80%超となります。そして、プレートテクトニクスとマントルの対流運動によって、動き回っているそうです。

三層目であり地球の中心を占める「コア」は、半径約3500kmの金属鉄のかたまりです。さらに、厚さ約2300kmの“液体の鉄の層”である「外核」と、半径約1200kmの“固体の鉄の球体”である「内核」に分けられます。「コア」についてはわかっていないことが多々ありますが、地球磁場などとの深い関わりがあるなど、極めて重要な研究対象と考えられています。

廣瀬先生は「わたしたちの身の回り(地球表層)の環境は中身と決して無関係ではありません。地球全体はひとつの大きな「システム」であり、大気からコアまですべての要素(層)が相互に作用し合い、その結果として地球表層の環境が決まっているのです」と述べています。

「地球の中身」の“見える化”に成功

ところで、ここまで「地球の中身」について説明してきましたが、実はいまだに人類の誰一人として、地球を12㎞より深く掘り進められた人はいません。冒頭でも少し触れたように、現時点でわたしたちは誰も、「地球の中身」を実際に目にすることができていないのです。ではどうして、「地球の中身」を知ることができるのでしょうか。それは、廣瀬先生をはじめとした、地球に関わる科学者たちのおかげといえます。

廣瀬先生と研究室のメンバーは、世界で初めて「マントル」最下部の主要鉱物(ポストペロフスカイト)を実験室でつくりだし、また世界で初めて静的圧縮実験により地球中心の超高圧環境をつくりだすことに成功しました。

「地球の中身」について最前線の研究は現在、研究室で行われているといっても過言ではありません。研究室において、地球をトコトン掘り下げる地道な研究こそが「地球の中身」の“見える化”を可能にしたといえるのです。

「地球の中身」を調べる意味

研究室での研究成果によって、いろいろなことがわかってきています。たとえば、「マントル」には色とりどりの鉱物があること。「マントル」の下にある「コア」は液体の鉄の層で、浮かんだり沈んだりしながら動き回っていること。また、「マントル」や「コア」といった地球深部の現象は、「地殻」の表層といもいえる地表環境に大きな影響を与えていることなどです。廣瀬先生は、「わたしたちの日常生活は地球の中身のおかげで成り立っている、といわれてもピンとこないかもしれませんが、もし地球内部の活動がストップしてしまったら、身の回りの環境は一変します。陸上の生物が生き残れない可能性もあります」と述べています。

そして、そんな大事な「地球の中身」を調べることについて、こう続けます。「地球の中身を調べることは、地球がどうやってできたのかを知ることにつながっていて、さらには、生命を育むような環境がどうやって整ったのかを理解するのに不可欠」

つまり、「地球の中身」を調べる意味は、現代から46億年前の地球誕生までをさかのぼり地球の過去を復元する試みであること。ひるがえって、現在の「地球の中身」を的確に把握することにつながり、それによって「地球はどうして生命を宿す惑星になれたのか」について考察できること。ひいてはそれらすべてをもって、未来に備えるためだといえるのです。

現在、地球科学は答えを見つけつつあるといわれています。本書は、現時点でわかっている「地球の中身」についてですが、その答え合わせができるだけでなく、時空をまたいで謎解きのプロセスを知り、新たな問いを立てることができる貴重な一冊です。わたしたちと地球の現在・過去・未来について学べる本書、一読してみてはいかがでしょう。

<参考文献>

『地球の中身 何があるのか、何が起きているのか』(廣瀬敬著、ブルーバックス)

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000360921

<参考サイト>

廣瀬敬先生の研究室のホームページ

http://www-solid.eps.s.u-tokyo.ac.jp/~hirose/

『地球の中身 何があるのか、何が起きているのか』(廣瀬敬著、ブルーバックス)

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000360921

<参考サイト>

廣瀬敬先生の研究室のホームページ

http://www-solid.eps.s.u-tokyo.ac.jp/~hirose/

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

“社会人学習”できていますか? 『テンミニッツTV』 なら手軽に始められます。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

なぜ思春期は大事なのか?コホート研究10年の成果に迫る

今どきの若者たちのからだ、心、社会(1)ライフヒストリーからみた思春期

なぜ思春期に注目するのか。この十年来、10歳だった子どもたちのその後を10年追跡する「コホート研究」を行っている長谷川氏。離乳後の子どもが性成熟しておとなになるための準備期間にあたるこの時期が、ヒトという生物のライ...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/05

フェデラリスト・ハミルトンの経済プログラム「4つの柱」

米国派経済学の礎…ハミルトンとクレイ(1)ハミルトンの経済プログラム

第2次トランプ政権において台頭する米国派経済学。実はこの保護主義的な経済学は、アメリカの成長と繁栄の土台を作っていた。その原点を振り返り解説する今シリーズ。まずはワシントン政権の財務長官でフェデラリストとして、連...

収録日:2025/05/15

追加日:2025/07/08

グリーンランドに米国の軍事拠点…北極圏の地政学的意味

地政学入門 ヨーロッパ編(10)グリーンランドと北極海

北極圏に位置する世界最大の島グリーンランド。ここはデンマークの領土なのだが、アメリカの軍事拠点でもあり、アメリカ、カナダとヨーロッパ、ロシアの間という地政学的にも重要な位置にある。また、気候変動によってその軍事...

収録日:2025/02/28

追加日:2025/07/07

スターバックスのコンセプトは「サードプレイス」

ストーリーとしての競争戦略(6)事例に見る経営者の戦略

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授の楠木建氏が、ホットペッパーとスターバックスを事例として、コンセプトの重要性を解説する。スターバックスやホットペッパーは、「第3の場所」・「狭域情報」といったコンセプトを的確に...

収録日:2017/05/25

追加日:2017/07/18

最悪のシナリオは?…しかしなぜ日本は報復すべきでないか

第2次トランプ政権の危険性と本質(8)反エリート主義と最悪のシナリオ

反エリート主義を基本線とするトランプ大統領は、金融政策の要であるFRBですらも敵対視し、圧力をかけている。このまま専門家軽視による経済政策が進めば、コロナ禍に匹敵する経済ショックが世界的に起こる可能性がある。最終話...

収録日:2025/04/07

追加日:2025/06/28