テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

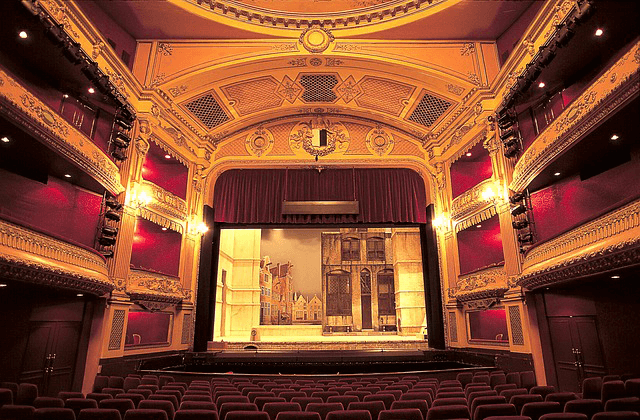

全国で愛されてきた日本独自の文化「市民オペラ」の舞台裏

札幌、弘前、山形、仙台、松本、茨城、ひたち、つくば、市川、埼玉、朝霞、東京、藤沢、横浜、静岡、豊橋、揖斐川、京都、堺、伊丹、加古川、広島、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島…。

これらには共通点があります。地域も自治体の規模もバラバラですが、何かわかりますか。

正解は、いずれも「市民オペラ」のあるところです。西洋で生まれた総合芸術であるオペラを上演するため、市民がかかわっていくのが「市民オペラ」。普段は企業や家庭で働く人たちがオペラの公演に出演したり、制作に携わったりするのですが、その形態は、日本独自のものとして生まれ、継承の段階に入ってきました。

ずばり『市民オペラ』(石田麻子著、集英社)と題された新書から、華やかなばかりでないオペラの舞台裏や今後の可能性を見ていきましょう。

ヒトという要素からみると、市民オペラにかかわるのは、舞台上でスポットを浴びるソリストや指揮者だけではありません。合唱団、オーケストラ、演出家をはじめ、コレペティトゥア(練習の際の伴奏ピアニスト)、合唱指導者、照明デザイナー、衣装デザイナー、舞台監督などが必要ですし、それらを連携させ、スケジュール管理をしていくことも一筋縄ではいきません。さらに現場では、ミシンで衣裳を縫ったり、練習日のお弁当を手配したりするなどの細かい作業も、市民の自主参加が支えています。

「そんな手間のかかることをどうして?」と思われるかもしれませんが、その疑問は市民オペラにかかわったことがないからではないでしょうか。本書では、一度足を踏み入れるとやめられないオペラづくりの魅力を、さまざまな立場から、生の声を交えて紹介しています。

たとえば現・新国立劇場オペラ芸術監督の大野和士氏は、1975年頃には藤沢市民オペラの合唱団員として舞台に立つ高校生でした。20年後、東京フィルハーモニー交響楽団のマエストロとして藤沢市民会館に里帰りした氏の姿こそ、凱旋という名にふさわしかったのではないでしょうか。

また、長年合唱団として経験を積んできた男性は、超一流のソリストたちと同じ舞台で演じ、歌うことは何事にもかえられないと、オペラに「はまった」理由を語っています。お金にも、キャリアにも結びつかなくても、ただオペラを愛してやっているとのこと。音楽を心から愉しみ、自分の生活の一部になる経験。市民オペラの制作や晴れ舞台のあちこちに潜んでいるのは、町のスポーツ倶楽部のチームワークにも通じるものがあるかもしれません。

新国立劇場にオペラやバレエ、演劇の研修所ができたことに象徴されるように、おカミが文化へのカネを惜しまない姿を、市民も快く受容するには、50年の歳月が必要だったのです。

21世紀に入ると、三河市民オペラ(豊橋)のようにビジネスの手法を活かす団体も出現してきました。三河市民オペラでは、組織運営を熟知する地域の会社経営者たちが「制作委員会」として活動を支え、2006年以来4回の公演を行ってきました。常にチケットの「完売」を目標に掲げ、実現してきた制作委員会がめざすのは「発表した瞬間に蒸発すること」だといいます。

2022年3月に行われたソリスト・オーディション要項の文章のなかには、「完売・満席は熱い舞台と客席を創り上げるための欠かせない条件と考える。感動を生み出してくれるキャストやスタッフに敬意を払い、必ず満席の客席を用意したい」と記されています。しかも、出演条件として「チケットノルマはありません」と明記されており、上演に集中してほしいと願うことから、歌手たちの支持を集めています。

三河市民オペラ成功の秘密として、本書には「舞台のつくり方の方程式」と「継続は目的ではない」という2つのキーワードが挙げられています。ビジネス手法を用いて「血が熱くなる」感動を生むこと。たしかに、感動にプロフェッショナルとアマチュアの区別はありません。

集まることがままならず、文字通り「呼吸を合わせる」場がなければ、合唱もオーケストラも、オペラも成り立ちません。そんな困難を知恵と工夫で乗り越え、2021年3月には立川市民オペラ公演《トゥーランドット》ハイライト&ガラコンサートが、2022年2月から3月にかけては藤沢市民オペラ《ナブッコ》が、それぞれ2020年3月の予定を大幅に延期して上演されました。

とりわけ《ナブッコ》の初日は2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻直後の26日であったため、「バビロン捕囚」をテーマとする舞台は、極めて印象深いものになりました。練習期間中の困難も、公演中止や延期のリスクも抱えながら、ずっと「なんのための公演か」を考え抜いてきた出演者たちにとって、舞台芸術の与える感動こそ、有事を生き延びる物語への「共感」となったからです。

著者の石田氏は、『日本のオペラ年鑑』編纂委員長をつとめるオペラの専門家。 東京藝術大学で博士課程まで音楽研究を学び、学術博士を取得しました。東京藝術大学では2016年から大学院に国際芸術創造研究科としてアートプロデュースのコースを設置していますが、その先駆けとなった人材といえるでしょう。現在は昭和音楽大学教授で学長補佐、またオペラ研究所所長を務めつつ、「文化政策論」の講義でアートマネジメント分野に携わる人材の育成にも力を入れています。

読後、オペラを見に行きたくなるだけでなく、市民オペラの活動に参加したくなる――そんな本書をぜひお手元に置いて、歴史をつくる、参加するということを実感してみてはいかがでしょうか。

これらには共通点があります。地域も自治体の規模もバラバラですが、何かわかりますか。

正解は、いずれも「市民オペラ」のあるところです。西洋で生まれた総合芸術であるオペラを上演するため、市民がかかわっていくのが「市民オペラ」。普段は企業や家庭で働く人たちがオペラの公演に出演したり、制作に携わったりするのですが、その形態は、日本独自のものとして生まれ、継承の段階に入ってきました。

ずばり『市民オペラ』(石田麻子著、集英社)と題された新書から、華やかなばかりでないオペラの舞台裏や今後の可能性を見ていきましょう。

市民オペラに必要な「ヒト・カネ・ハコ・機運」

石田麻子氏が強調するのは、市民オペラの展開を知るには「組織や人」「資金面」「ホール建設」「上演機運の醸成」の4つの視点が必要だということ。会社の経営資源として「ヒト・モノ・カネ・情報」といわれますが、オペラの場合は「ヒト・カネ・ハコ・機運」が不可欠なのです。ヒトという要素からみると、市民オペラにかかわるのは、舞台上でスポットを浴びるソリストや指揮者だけではありません。合唱団、オーケストラ、演出家をはじめ、コレペティトゥア(練習の際の伴奏ピアニスト)、合唱指導者、照明デザイナー、衣装デザイナー、舞台監督などが必要ですし、それらを連携させ、スケジュール管理をしていくことも一筋縄ではいきません。さらに現場では、ミシンで衣裳を縫ったり、練習日のお弁当を手配したりするなどの細かい作業も、市民の自主参加が支えています。

「そんな手間のかかることをどうして?」と思われるかもしれませんが、その疑問は市民オペラにかかわったことがないからではないでしょうか。本書では、一度足を踏み入れるとやめられないオペラづくりの魅力を、さまざまな立場から、生の声を交えて紹介しています。

たとえば現・新国立劇場オペラ芸術監督の大野和士氏は、1975年頃には藤沢市民オペラの合唱団員として舞台に立つ高校生でした。20年後、東京フィルハーモニー交響楽団のマエストロとして藤沢市民会館に里帰りした氏の姿こそ、凱旋という名にふさわしかったのではないでしょうか。

また、長年合唱団として経験を積んできた男性は、超一流のソリストたちと同じ舞台で演じ、歌うことは何事にもかえられないと、オペラに「はまった」理由を語っています。お金にも、キャリアにも結びつかなくても、ただオペラを愛してやっているとのこと。音楽を心から愉しみ、自分の生活の一部になる経験。市民オペラの制作や晴れ舞台のあちこちに潜んでいるのは、町のスポーツ倶楽部のチームワークにも通じるものがあるかもしれません。

スポンサーの変遷で日本の「文化」史がひもとける

カネについては、だれがスポンサーをしてくれるかが問題です。国や地方自治体など行政との関係が、市民オペラの方向性を左右するからです。革新政党が「文化的」とほぼ同義に語られ推進役となった1970年代から、80年代バブル経済の時期とも重なる「行政の文化化」、企業メセナなどを経て、舞台芸術と公的資金の関係には意識改革が起こりました。新国立劇場にオペラやバレエ、演劇の研修所ができたことに象徴されるように、おカミが文化へのカネを惜しまない姿を、市民も快く受容するには、50年の歳月が必要だったのです。

21世紀に入ると、三河市民オペラ(豊橋)のようにビジネスの手法を活かす団体も出現してきました。三河市民オペラでは、組織運営を熟知する地域の会社経営者たちが「制作委員会」として活動を支え、2006年以来4回の公演を行ってきました。常にチケットの「完売」を目標に掲げ、実現してきた制作委員会がめざすのは「発表した瞬間に蒸発すること」だといいます。

2022年3月に行われたソリスト・オーディション要項の文章のなかには、「完売・満席は熱い舞台と客席を創り上げるための欠かせない条件と考える。感動を生み出してくれるキャストやスタッフに敬意を払い、必ず満席の客席を用意したい」と記されています。しかも、出演条件として「チケットノルマはありません」と明記されており、上演に集中してほしいと願うことから、歌手たちの支持を集めています。

三河市民オペラ成功の秘密として、本書には「舞台のつくり方の方程式」と「継続は目的ではない」という2つのキーワードが挙げられています。ビジネス手法を用いて「血が熱くなる」感動を生むこと。たしかに、感動にプロフェッショナルとアマチュアの区別はありません。

困難を乗り越えて――舞台芸術の与える感動と共感

オペラが総合芸術であるだけに、市民オペラはあらゆる社会環境の影響を受けながら続いてきた活動です。2020年以来の新型コロナウイルス感染症は、市民オペラの世界にも猛威をふるいました。集まることがままならず、文字通り「呼吸を合わせる」場がなければ、合唱もオーケストラも、オペラも成り立ちません。そんな困難を知恵と工夫で乗り越え、2021年3月には立川市民オペラ公演《トゥーランドット》ハイライト&ガラコンサートが、2022年2月から3月にかけては藤沢市民オペラ《ナブッコ》が、それぞれ2020年3月の予定を大幅に延期して上演されました。

とりわけ《ナブッコ》の初日は2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻直後の26日であったため、「バビロン捕囚」をテーマとする舞台は、極めて印象深いものになりました。練習期間中の困難も、公演中止や延期のリスクも抱えながら、ずっと「なんのための公演か」を考え抜いてきた出演者たちにとって、舞台芸術の与える感動こそ、有事を生き延びる物語への「共感」となったからです。

著者の石田氏は、『日本のオペラ年鑑』編纂委員長をつとめるオペラの専門家。 東京藝術大学で博士課程まで音楽研究を学び、学術博士を取得しました。東京藝術大学では2016年から大学院に国際芸術創造研究科としてアートプロデュースのコースを設置していますが、その先駆けとなった人材といえるでしょう。現在は昭和音楽大学教授で学長補佐、またオペラ研究所所長を務めつつ、「文化政策論」の講義でアートマネジメント分野に携わる人材の育成にも力を入れています。

読後、オペラを見に行きたくなるだけでなく、市民オペラの活動に参加したくなる――そんな本書をぜひお手元に置いて、歴史をつくる、参加するということを実感してみてはいかがでしょうか。

<参考文献>

『市民オペラ』(石田麻子著、集英社新書)

https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1135-f/

<参考サイト>

昭和音楽大学 オペラ研究所

https://www.tosei-showa-music.ac.jp/opera/

『市民オペラ』(石田麻子著、集英社新書)

https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1135-f/

<参考サイト>

昭和音楽大学 オペラ研究所

https://www.tosei-showa-music.ac.jp/opera/

人気の講義ランキングTOP20

科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか

長谷川眞理子