テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

カラスがたまに大量発生するのはなぜ?

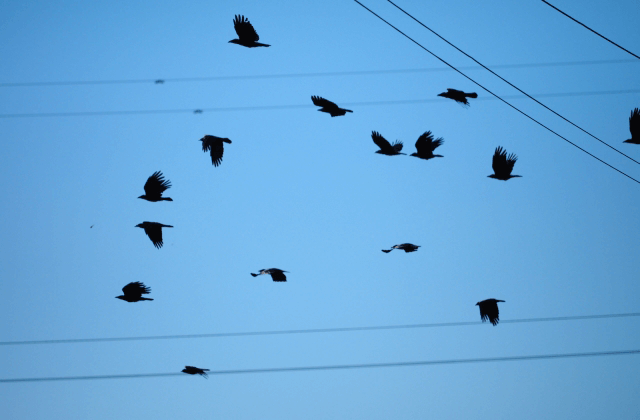

秋になり、ふと夕陽で染まった茜色の空を見上げると、その向こうにカァカァと鳴く黒いカラスの集団が……。春夏ではあまり見かけない、夕暮れ時のカラスの大量発生。なぜ寒くなる時期になると起こるのでしょうか。

通常カラスたちがねぐらとする場所は雑木林や森で、都市部では大きな公園や寺社付近が多いです。日が沈みかけると数羽から数十羽、時には数百、数千ものカラスが一か所に合流。しばらくその場にとどまったあと、みなで一緒にお気に入りのねぐらへと向かうのです。

そして季節が移ろいふたたび繁殖の時期となると、群れはいったん解散となり、それぞれつがいを作って子育てに入ります。この時、新しく巣を作ることもあれば、前年作った巣を再利用することもあるそうです。そしてまた秋に入ると、ふたたび集団をつくってねぐらで寝泊まりするようになります。肌寒い時期にカラスの大群を見かけることが増えるのは、カラスのこうした習性によるものです。

群れでねぐらをつくると、互いに情報を伝達できるためエサ場を見つけやすい、オオタカなどの天敵の襲来をいち早く察知できる、繁殖期に向けてパートナーを見つけやすいなど、カラスにとってはさまざまなメリットがあります。

しかしながら東京都のカラスの個体はここ20年の間で3分の1にまで減少したという調査報告があり、カラスの被害も減少傾向にあります。その要因は、カラスのエサとなっている都心のゴミの減少です。

「東京二十三区清掃一部事務組合」の発表によると、都心のゴミの量は約352万トン(2001年)から約255万トン(2020年)に減少。ゴミの有料化や防鳥ネット、蓋付きゴミ箱の普及など、都心のゴミ対策が功を奏したと考えられています。カラスの数も、2001年には3万5,000羽ほどだったのが、2020年には約1万1,000羽程にまで減少したということです。

このままカラスを減らし、完全にいなくなってしまったほうがよいのでしょうか。実は、それはそれで問題があります。

カラスは昆虫や小動物の死骸を食べるなど都市部の掃除屋としての役割を担っているほか、植物の種子を食べてフンを出すことで、繁殖を広げる手助けをしています。そのためカラスが完全に駆逐されてしまうと、かえって都市部の衛生悪化を招くばかりか、生態系にも深刻な影響を与えてしまうかもしれません。

また、実はカラスは水浴びを好み、一日に何度も顔や身体を洗うほどキレイ好き。エサを食べたあとはくちばしをこするようにして磨き、日々お手入れをかかさないのだとか。

ずる賢く、何かと厄介者扱いされがちなカラスですが、そうした意外な一面を理解すると、群れを成す彼らの見方が変わってくるかもしれませんね。

秋~冬はカラスが集団で「ねぐら」をつくる

カラスの繁殖期はあたたかな春~夏。この時期のカラスたちは他の野鳥同様、巣をつくって夫婦で子育てをします。しかし子育てが終わりヒナたちが巣立ったあとは、巣に戻ることはありません。大人のカラスたちで集まって群れをつくり、寝泊まりする「ねぐら」に帰るようになるのです。通常カラスたちがねぐらとする場所は雑木林や森で、都市部では大きな公園や寺社付近が多いです。日が沈みかけると数羽から数十羽、時には数百、数千ものカラスが一か所に合流。しばらくその場にとどまったあと、みなで一緒にお気に入りのねぐらへと向かうのです。

そして季節が移ろいふたたび繁殖の時期となると、群れはいったん解散となり、それぞれつがいを作って子育てに入ります。この時、新しく巣を作ることもあれば、前年作った巣を再利用することもあるそうです。そしてまた秋に入ると、ふたたび集団をつくってねぐらで寝泊まりするようになります。肌寒い時期にカラスの大群を見かけることが増えるのは、カラスのこうした習性によるものです。

群れでねぐらをつくると、互いに情報を伝達できるためエサ場を見つけやすい、オオタカなどの天敵の襲来をいち早く察知できる、繁殖期に向けてパートナーを見つけやすいなど、カラスにとってはさまざまなメリットがあります。

夕方になると見える「就塒前集合」

さて、カラスたちはねぐらに帰る前にいったん木や鉄塔の上など高所へと固まるように集合します。この行動を「就塒前集合(しゅうじぜんしゅうごう)」といい、ねぐら周辺の安全確認を行っていると考えられています。夕暮れの空の中、電線などの高いところでカラスたちが群れをつくってとどまっているのは、こういった理由からです。実は都心のカラスは減少傾向

習性とはいえ、真っ黒なカラスが夜な夜な集まっているのを見ると不気味だと感じる人は多いでしょう。またこの時期にはカラスのフンや鳴き声に悩まされる人が増え、カラスが忌み嫌われる要因のひとつとなっています。しかしながら東京都のカラスの個体はここ20年の間で3分の1にまで減少したという調査報告があり、カラスの被害も減少傾向にあります。その要因は、カラスのエサとなっている都心のゴミの減少です。

「東京二十三区清掃一部事務組合」の発表によると、都心のゴミの量は約352万トン(2001年)から約255万トン(2020年)に減少。ゴミの有料化や防鳥ネット、蓋付きゴミ箱の普及など、都心のゴミ対策が功を奏したと考えられています。カラスの数も、2001年には3万5,000羽ほどだったのが、2020年には約1万1,000羽程にまで減少したということです。

このままカラスを減らし、完全にいなくなってしまったほうがよいのでしょうか。実は、それはそれで問題があります。

カラスは昆虫や小動物の死骸を食べるなど都市部の掃除屋としての役割を担っているほか、植物の種子を食べてフンを出すことで、繁殖を広げる手助けをしています。そのためカラスが完全に駆逐されてしまうと、かえって都市部の衛生悪化を招くばかりか、生態系にも深刻な影響を与えてしまうかもしれません。

また、実はカラスは水浴びを好み、一日に何度も顔や身体を洗うほどキレイ好き。エサを食べたあとはくちばしをこするようにして磨き、日々お手入れをかかさないのだとか。

ずる賢く、何かと厄介者扱いされがちなカラスですが、そうした意外な一面を理解すると、群れを成す彼らの見方が変わってくるかもしれませんね。

<参考サイト>

・カラスの集団ねぐら。その時期や理由、対策を解説!(株式会社エドバンコーポレーション)

https://www.advan-group.co.jp/times/karasu_negura/

・カラスの大群の移動距離バードウォッチング(株式会社Qujolia)

https://www.qujolia.jp/column/9883.html

・【カラス被害】カラスの大群!集まる理由とは?習性を知って対策をたてよう(トラブルブック)

https://www.travelbook.co.jp/t-590/topic-84208/

・都心のカラス、20年で3分の1以下に…生息数とゴミの量連動「人間のふるまいが翻弄」(読売新聞オンライン)

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220509-OYT1T50062/

・カラスの集団ねぐら。その時期や理由、対策を解説!(株式会社エドバンコーポレーション)

https://www.advan-group.co.jp/times/karasu_negura/

・カラスの大群の移動距離バードウォッチング(株式会社Qujolia)

https://www.qujolia.jp/column/9883.html

・【カラス被害】カラスの大群!集まる理由とは?習性を知って対策をたてよう(トラブルブック)

https://www.travelbook.co.jp/t-590/topic-84208/

・都心のカラス、20年で3分の1以下に…生息数とゴミの量連動「人間のふるまいが翻弄」(読売新聞オンライン)

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220509-OYT1T50062/

人気の講義ランキングTOP20