テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

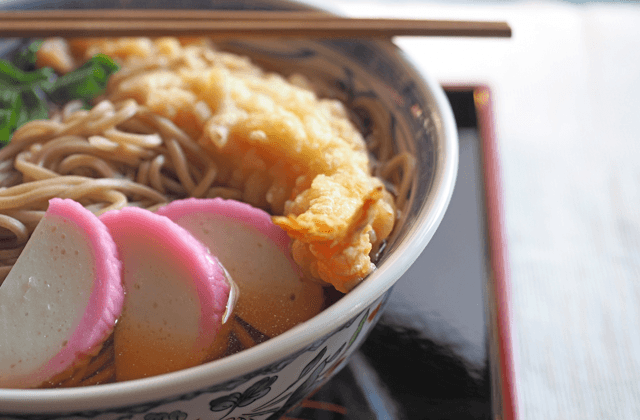

うどんはダメ?なぜ年越しは「そば」なのか

年越しといえば、「そば」。当たり前のように口にする私たちですが、その理由について深く考えてみたことはありませんか。「行事だから」「決まり事だからなんとなく」やっているその行為は意外な始まり方をしていることがあります。今回は「そば」のしきたりについて、調べていきたいと思います。

さて、では年を越すのにそばを食べるようになったのはなぜなのか。これについては、歴史が深いだけに諸説あるようです。新島繁氏は『蕎麦の辞典』で6つの説について解説しています。

1:鎌倉時代、博多の承天寺にて年を越せない貧しい町人に「世直しそば」としてそば餅を振る舞い、翌年から運が向いてきたので毎年「運そば」また「福そば」として食べる習慣ができたという説

2:室町時代に関東長者の一人である増渕民部が毎年大晦日に蕎麦はめでたいものだという歌を歌い、そばがきを食べたのがはじまりとする説

3:そば切りがよくのびるので、延命長寿を願うために。一方でそばが切れやすいため、それまでの労苦をばっさり切り捨てる、という意味をこめてという説

4:金銀細工師から散らかった金粉を集めるのにそば粉を使うので、金を集めるという縁起から始まった説

5 人見必大によって江戸時代に書かれた書物『本朝食鑑』に、「気を流し腸を緩くし、胃腸によく効く」とあり、体内をきれいにするものだということで毎年食べられるようになったという効能説

6:植物のそばは雨風に当たっても、翌日陽が差せばおきあがる、というところから、来年こそは、と奮起を願ってのこと

こんなにも由来があるのですね。「細く長く」はよく言われていることですが、切れやすいから悪い物を取り去る、という見方もたしかにできますし、健康に良いからというのもうなずけます。

それなら、「なおのこと、うどんでもいいのでは」「そばの方が切れやすいのになぜ?」という疑問がわきます。そこには、前述した「労苦を断ち切る」という意味でとらえることができるから、と答えられると思います。

『日本人の「食」 その知恵としきたり』(永山久夫著、海流社)では、商家に毎月末にそばを食べる「三十日そば」という風習があったため、大晦日にそばを食べるようになったとあります。

ということで、やっぱり年越しには、うどんよりそばのほうが合っているのかもしれませんね。

由来がいっぱい

いわゆる今の形の「そば」の原型になったものができたのは、江戸時代のことですが、蕎麦そのものの歴史は奈良時代にまでさかのぼります。定かではありませんが、もっと昔からあったという説もあります。もっとも、このころは麺ではなく、「蕎麦(そば)を原料とした食べ物」ということだったのだそうです。さて、では年を越すのにそばを食べるようになったのはなぜなのか。これについては、歴史が深いだけに諸説あるようです。新島繁氏は『蕎麦の辞典』で6つの説について解説しています。

1:鎌倉時代、博多の承天寺にて年を越せない貧しい町人に「世直しそば」としてそば餅を振る舞い、翌年から運が向いてきたので毎年「運そば」また「福そば」として食べる習慣ができたという説

2:室町時代に関東長者の一人である増渕民部が毎年大晦日に蕎麦はめでたいものだという歌を歌い、そばがきを食べたのがはじまりとする説

3:そば切りがよくのびるので、延命長寿を願うために。一方でそばが切れやすいため、それまでの労苦をばっさり切り捨てる、という意味をこめてという説

4:金銀細工師から散らかった金粉を集めるのにそば粉を使うので、金を集めるという縁起から始まった説

5 人見必大によって江戸時代に書かれた書物『本朝食鑑』に、「気を流し腸を緩くし、胃腸によく効く」とあり、体内をきれいにするものだということで毎年食べられるようになったという効能説

6:植物のそばは雨風に当たっても、翌日陽が差せばおきあがる、というところから、来年こそは、と奮起を願ってのこと

こんなにも由来があるのですね。「細く長く」はよく言われていることですが、切れやすいから悪い物を取り去る、という見方もたしかにできますし、健康に良いからというのもうなずけます。

なぜうどんではなく、そばなのか

さて、「そばが長くのびるなら、うどんでもいいのでは」という疑問を持たれる方もいるのではないかと思います。新島氏によれば、縁起をかつぐ地方では「太く長く」ということで、「運どん」(うどん)を食べることもあるといいます。それなら、「なおのこと、うどんでもいいのでは」「そばの方が切れやすいのになぜ?」という疑問がわきます。そこには、前述した「労苦を断ち切る」という意味でとらえることができるから、と答えられると思います。

『日本人の「食」 その知恵としきたり』(永山久夫著、海流社)では、商家に毎月末にそばを食べる「三十日そば」という風習があったため、大晦日にそばを食べるようになったとあります。

ということで、やっぱり年越しには、うどんよりそばのほうが合っているのかもしれませんね。

そばを食べきってから年を迎えよう

こうして、年越しそばの由来を見てみると実にさまざまな説がありますね。そして、いずれも納得いく理由ばかりで、うなづいてしまいます。いずれにしても、年を越す前に食べきることが大事だといいます。おいしくいただいて、良い年を迎えましょう。

<参考文献>

・『蕎麦の辞典』(新島繁著、講談社学術文庫)

・『<日本人の「食」 その知恵としきたり』(永山久夫著、海流社)

・『蕎麦の辞典』(新島繁著、講談社学術文庫)

・『<日本人の「食」 その知恵としきたり』(永山久夫著、海流社)

人気の講義ランキングTOP20

高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?

テンミニッツ・アカデミー編集部