●モノを循環させる「サーキュラーエコノミー」

―― 皆さま、こんにちは。本日は夫馬賢治先生に「カーボンニュートラル経営」について講義をいただきたいと思っております。先生、どうぞよろしくお願いいたします。

夫馬 よろしくお願いします。

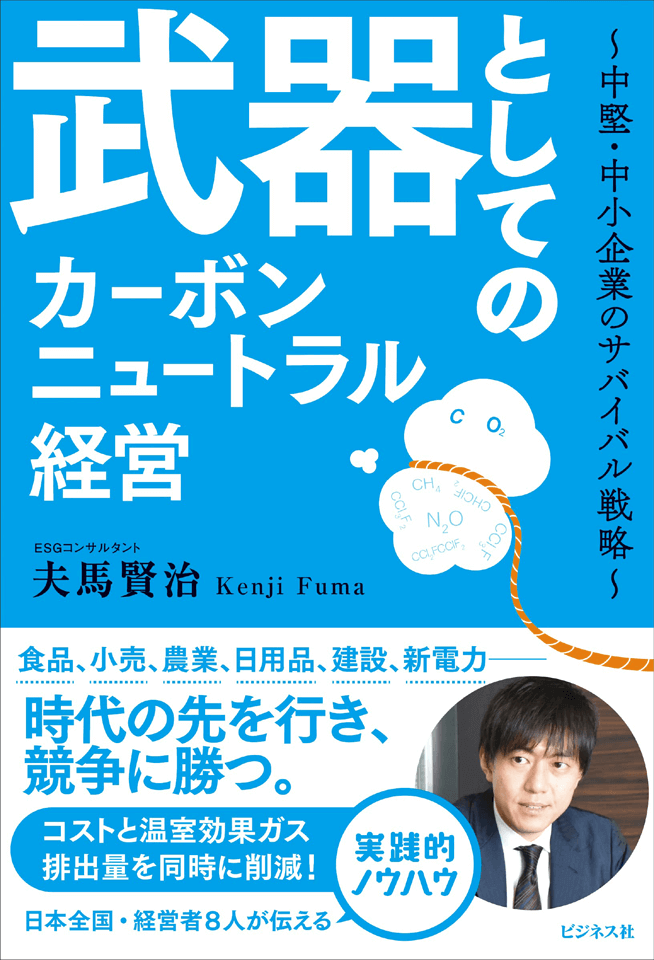

―― 夫馬先生は、『武器としてのカーボンニュートラル経営』がビジネス社からご発刊されていらっしゃいます。それから、講談社+α新書で『超入門カーボンニュートラル』『ESG思考 激変資本主義1990-2020、経営者も投資家もここまで変わった』という本を出していらっしゃいます。カーボンニュートラルやESG投資等の第一人者として、いろいろなご発言、ご提言をされています。今日はゆっくりとお話を伺いたいと思っております。

夫馬 よろしくお願いします。

―― 最初に、カーボンニュートラル経営についてお聞きしたいと思います。テンミニッツTVでも以前、猪瀬直樹先生にカーボンニュートラルについてご講義いただいたことがございました。猪瀬先生がおっしゃっていたのは、「もう日本は大変だ。とんでもなく遅れている」というお話だったのですが、夫馬先生からご覧になっても、やはり日本は今、完全に取り残されているイメージなのですか。

夫馬 そうですね。少なくとも、まずG7といわれる先進国の中では、産業転換が一番遅れていると思いますし、最近では、G20まで広げても、新興国にどんどん抜かれてきているというような状況ですので、産業状況としてはかなり深刻さを増してきているかなと思います。

―― ちょうど先日、台湾の中小企業庁のシンポジウムにも出られたということでございましたが、どんな雰囲気でございましたか。

夫馬 台湾の中小企業庁、政府が企画をしてやっているものは、カーボンニュートラルを宣言しています。そこで、まさにカーボンニュートラルの一つの策として「サーキュラーエコノミー」という概念が、台湾でも浸透してきているのです。

―― サーキュラーエコノミーというと、どういうエコノミーですか。

夫馬 サーキュラーエコノミーは、日本では「循環経済」ともいわれます。循環型社会や循環型経済という言葉は、日本でも古くからあります。3R(編注:Reduce・Reuse・Recycleの3つのRの総称)などといわれますけれども、資源を使う量を減らして、削減をして、できればリユースをし...