社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

医療費を負担する仕組みとしての「健康経営」

日本の財政赤字を論じる時、その要因の筆頭に挙げられるのが、医療費負担が大きいという点で、超高齢化社会の日本では避けては通れない問題です。しかし、日本の医療制度そのものは大変に優れており、世界に誇れるものなのだと公益社団法人日本医師会副会長・今村聡氏は断言します。

このように健康保健証さえあれば、誰でもどこでもいつでも医師に診てもらうことができる非常に優れた公的医療制度を日本は有しているのですが、これが国庫の医療費負担を増大しているのは事実であり、また、保健が利くからと足しげく病院に通えば国民一人一人にとっても医療費負担が増えることになってしまいます。

一方、今村氏は企業単位として考えられる仕組みとして「健康経営」といった考え方を紹介しています。健康経営とは、従業員の健康や医療にかかわる支出は「費用」ではなく、企業にとって「成長への投資」である。企業はこのような考えのもと、従業員の健康に積極的に関与すべきである、という考え方です。

日本社会は高齢化が急速に進むと同時に、深刻な労働人口減少に陥っています。いきおい、企業の従業員の平均年齢は上昇傾向をたどることとなるのですが、これは何らかの不調、病気を抱えたまま就労している従業員が増えているということを意味します。実際に企業の健康診断における異常値の推移を見ると、血中脂質や肝機能、血圧に血糖などといった多くの項目で異常値を示す人の割合が増えているのだそうです。がんや糖尿病、慢性の腎臓疾患を抱えながら働いている人も多く、これはそれぞれの著しいQL(クオリティオブライフ)の低下を意味すると同時に、企業にとっても生産性のダメージにつながります。

そもそも肝心の健康診断の実施率が非常に低く、事業規模が小さくなるほど事業者健診の実施率は下がる傾向にあるのです。健診が実施されない、実施されていても本人の受診の意識が低ければ、さまざまな病気の兆候を見逃しかねません。病気がそのまま重症化してしまえば、入院や手術、高額の薬が必要となり、結果的に企業にとっても個人にとっても医療費の負担が増してしまうということになります。

アメリカでは、2009年に自動車メーカートップとして長年君臨してきたGMが経営破たんに陥っていますが、その一因として従業員の医療費負担の重さが挙げられているほどです。ご存知のように当時のアメリカは公的な医療制度が整っておらず、個人で非常に高額な医療保険に入ることを強いられていました。そのため、医療費の負担を補うべく企業としては自動車のコストにその額を反映せざるを得なくなり、結果的に業績不振が続いて経営破たんにいたってしまったのです。

企業経営において「人は宝」とはよく言われることですが、その宝を生みだすのは社員の健康あってこそと言えるでしょう。これからは必須項目の一つに「健康経営」を入れて企業経営を考えるべき時代です。

日本の医療制度の三大メリット

日本の医療制度の優れている点の第一は「国民皆保険」であること。この制度は1961年から実施され、国民の公的医療の根本を支えてきました。第二の利点は「フリーアクセス」です。日本では誰もが受診する医療機関を自分で選ぶことができますが、世界ではむしろこれは例外的なこと。海外では自分が登録されている地域の診療所を受診しなければいけない、という国が多いのです。三つ目の特長は、「現物支給」であること。これは治療費支給ではなく、必要な医療がその場で受けられることを意味します。このように健康保健証さえあれば、誰でもどこでもいつでも医師に診てもらうことができる非常に優れた公的医療制度を日本は有しているのですが、これが国庫の医療費負担を増大しているのは事実であり、また、保健が利くからと足しげく病院に通えば国民一人一人にとっても医療費負担が増えることになってしまいます。

企業にできる医療費負担軽減の仕組み-健康経営

国と個人両面での医療費負担軽減のためにいくつかの仕組みを考えなければいけないわけで、たとえば、個人レベルではジェネリック医薬品を使ったり、かかりつけ医を持つといったことで、医療費の無駄を省くことができます。一方、今村氏は企業単位として考えられる仕組みとして「健康経営」といった考え方を紹介しています。健康経営とは、従業員の健康や医療にかかわる支出は「費用」ではなく、企業にとって「成長への投資」である。企業はこのような考えのもと、従業員の健康に積極的に関与すべきである、という考え方です。

日本社会は高齢化が急速に進むと同時に、深刻な労働人口減少に陥っています。いきおい、企業の従業員の平均年齢は上昇傾向をたどることとなるのですが、これは何らかの不調、病気を抱えたまま就労している従業員が増えているということを意味します。実際に企業の健康診断における異常値の推移を見ると、血中脂質や肝機能、血圧に血糖などといった多くの項目で異常値を示す人の割合が増えているのだそうです。がんや糖尿病、慢性の腎臓疾患を抱えながら働いている人も多く、これはそれぞれの著しいQL(クオリティオブライフ)の低下を意味すると同時に、企業にとっても生産性のダメージにつながります。

そもそも肝心の健康診断の実施率が非常に低く、事業規模が小さくなるほど事業者健診の実施率は下がる傾向にあるのです。健診が実施されない、実施されていても本人の受診の意識が低ければ、さまざまな病気の兆候を見逃しかねません。病気がそのまま重症化してしまえば、入院や手術、高額の薬が必要となり、結果的に企業にとっても個人にとっても医療費の負担が増してしまうということになります。

健康の阻害は従業員、企業、国家にとってのデメリット

こうしてみると、従業員が健康を損なうということは、その人個人が困るだけでなく、企業にとっても生産性の低下、事業成績の悪化を招くこととなり、究極的には国家財政・経済にも影響してくる。それがまた国民一人一人にはねかえってくるという悪循環を生んでしまうことが分かります。その逆に、企業が従業員の健康維持・増進に関心を高めることによって、労働意欲、生産性の向上と企業のパフォーマンスがレベルアップし、従業員及び企業の医療費負担も軽減するという好循環が生まれる、と今村氏は言います。アメリカでは、2009年に自動車メーカートップとして長年君臨してきたGMが経営破たんに陥っていますが、その一因として従業員の医療費負担の重さが挙げられているほどです。ご存知のように当時のアメリカは公的な医療制度が整っておらず、個人で非常に高額な医療保険に入ることを強いられていました。そのため、医療費の負担を補うべく企業としては自動車のコストにその額を反映せざるを得なくなり、結果的に業績不振が続いて経営破たんにいたってしまったのです。

企業経営において「人は宝」とはよく言われることですが、その宝を生みだすのは社員の健康あってこそと言えるでしょう。これからは必須項目の一つに「健康経営」を入れて企業経営を考えるべき時代です。

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

「学ぶことが楽しい」方には 『テンミニッツTV』 がオススメです。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

青春期は脳のお試し期間!?社会的ニッチェと信頼の形成へ

今どきの若者たちのからだ、心、社会(2)思春期の成長、青春の脳

思春期にからだが急激に成長することを「思春期のスパート」と呼ぶ。先行して大きくなった脳にからだを追いつかせるための戦略である。脳はそれ以上大きくならないが、脳内の配線が変化する。そうした青春期の脳の実態を知るた...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/12

アベノマスク、ワクチン調達の決算は?驚きの会計検査結果

会計検査から見えてくる日本政治の実態(1)コロナ禍の会計検査

日本の財政をくまなく検査し、その収入と支出を把握する会計検査院。日本のメディア報道などでは、予算の決定や補助金などの政策決定については詳しく報じられるが、それがどのように実際に使われたかは、ほとんど言及がない。...

収録日:2025/04/14

追加日:2025/07/11

正岡子規と高浜虚子の論争、その軍配と江藤淳暦年のテーマ

AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(3)正岡子規と高浜虚子の「リアリズム」

正岡子規の死後、高浜虚子が回想で述べた師・子規との論争。そこに「リアリズムとは何か」のヒントが隠されていると江藤淳氏は言う。子規と虚子、それぞれの「リアル」とは何か、そしてどちらが本当の「リアル」なのか。近代小...

収録日:2025/04/10

追加日:2025/07/09

AI時代の「真のリアル」は文芸評論の練達の手法にあり!

編集部ラジオ2025(14)なぜAI時代に文芸評論が甦るのか

どんどんと進む社会のAI化。この大激流のなかで、人間の仕事や暮らしの姿もどんどん変わっていっています。では、AI時代に「人間がやるべきこと」とはいったい、何なのでしょうか? さらにAIが、驚くほど便利に何でも教えてく...

収録日:2025/05/28

追加日:2025/07/10

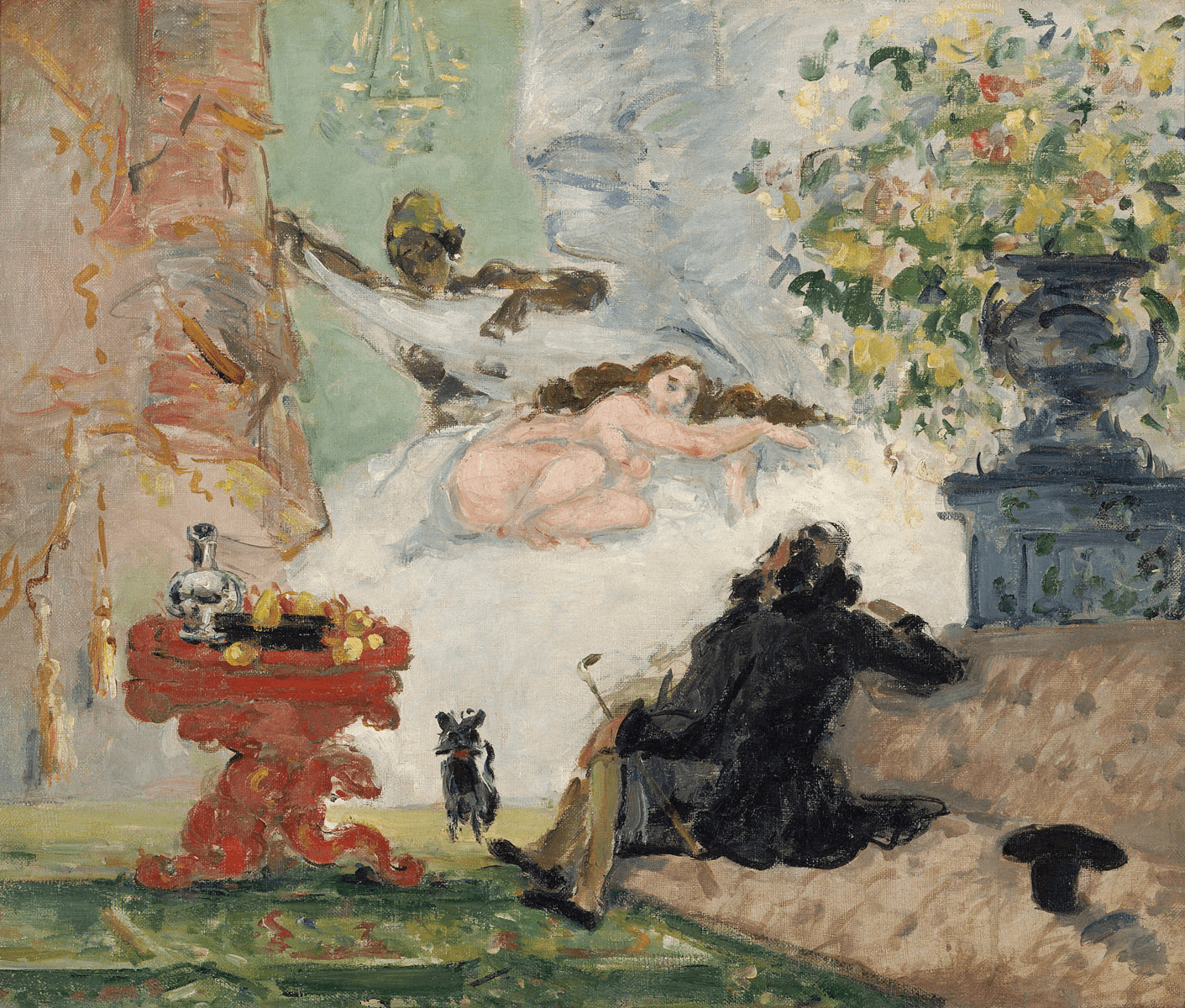

マネへの強烈なライバル意識…セザンヌ作品にみる現代性

作風と評論からみた印象派の画期性と発展(1)セザンヌの個性と現代性

印象派の最長老として多くの画家に影響を与えたピサロ。その影響を多分に受けてきた画家の中でも最大の1人がセザンヌだが、その才覚は第1回の印象派展から発揮されていた。画面構成や現代性による解釈から、セザンヌ作品の特徴...

収録日:2023/12/28

追加日:2025/07/10