「思慮ある民意」はあり得るのか 政治家・大隈重信が遺したもの

「議会政治の三恩人の一人」が大隈重信

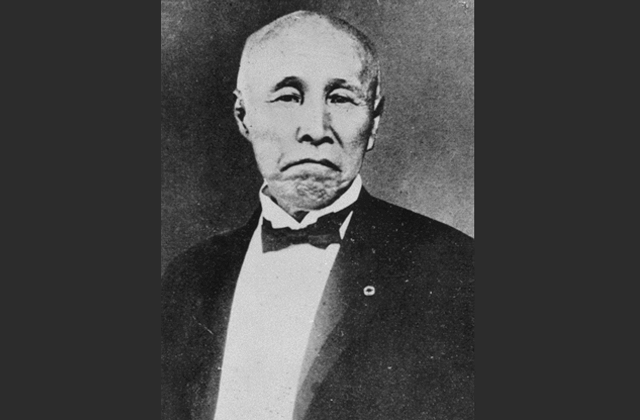

2018年は、明治150年にあたる年として、全国各地で明治にちなむ取り組みがさかんです。そんな明治の立役者のひとりに、大隈重信がいます。大隈重信といえば早稲田大学の創設者として有名ですが、実は「議会政治の三恩人の一人」とされていることをご存知でしょうか。なんと、国会議事堂の中央広場には、初代総理大臣の伊藤博文、自由民権運動の父と称される板垣退助とならんで、大隈重信の銅像が置かれています。それほどの重要人物なのです。ですが、「そこまでの印象はなかった」という人も多いのでは。日本近現代史の研究者で大隈重信の史料を大量に調査している真辺将之氏も、著書『大隈重信─民意と統治の相克』のなかで、慶應義塾大学を創設した「福澤(諭吉)の肖像が現在一万円札に使用され、伊藤博文・板垣退助もかつて紙幣にその肖像が印刷されていたのに対して、大隈重信は、いまだ紙幣にその顔が使われたことがない」と指摘し、彼の研究や評伝の少なさに触れていますから、一般の人がそう思っても不思議はないかもしれません。

大隈重信が現代に大きな影響を与えた業績は、早稲田大学の創設以外にもいろいろあります。たとえば、現在の日本の通貨単位である「円」を制定したのも、大隈重信です。また、彼は鉄道の必要性を強くうったえ、敷設を推進しました。さらに、電信(電話・通信)の導入も、彼の強いリーダーシップによるもの。また、少し時代を下っては、自動車、飛行機の普及に注力しています。

強いリーダーシップで、近代化政策を推進

ということで、本当にさまざまな影響を現代に残している人ですが、いずれも当時の人々にとっては新奇で未知なることでした。異質なニューカマーに対して抵抗感をもつ人も多くいました。たとえば「円」導入の際は、新しい通貨への切り替えに向けての動きに従わない相場師や両替商をきわめて厳しく取り締まったため、「大隈の暴政」として嘆願が出されたほどです。しかし、大隈重信の行動には理由がありました。幕末から明治改元直後にかけて、もともと種々雑多な貨幣が流通していたことにくわえ、新政府が財政危機のなかで貨幣の悪鋳をしたり、全国諸藩が贋札を発行したり、さらには資金不足の維新政府が金札(太政官札)と呼ばれる不換紙幣を発行したりしてしまったため、日本国内で流通するお金の信用が落ちてしまっていたのです。これでは世界の舞台には立てません。彼は、日本の貨幣の信用を回復し、世界で通用するものにするため、抜本的な通貨制度改革が必要だと考えたのです。

鉄道もそうです。凶作で全国各地が困窮に陥った1869年(明治2年)、国内が反対意見一色に染まるなか、それを押し切って実現させたのは、「鉄道敷設こそ、この民衆の困窮を取り除きうる道具」と確信していたからでした。

大隈重信が取り組んだ近代化政策は、ときに民衆への多大な負荷と表裏一体のものでもありました。

政党結成と早稲田大学の創設

明治初期、大隈重信がこうした強硬な施策をとり続けたのは、なぜだったのでしょうか。その根底には、佐賀藩士・大隈八郎太として学んだ時代につちかわれた「愛国心」がありました。徳川時代の武士には「忠義心」はあっても、「愛国心」はなかった。新しい世に必要なのは、一藩の枠組みにとどまる狭い学問や思考ではなく、藩を超えて「日本」という枠組みで物事を考えることだと、彼は考えていたのです。そして、「その日本の危機的状況を救うためには、日本という枠組みを超えて世界という枠組みで学問を摂取しなくてはならないと考えたのである」と、真辺氏は指摘します。しかし、統治の論理で強硬に近代化を進める大隈重信への風当たりは強く、1881年(明治14年)に政府から追放されます。いわゆる「明治十四年の政変」です。野に下った彼は、立憲改進党を結党する一方、早稲田大学の前身となる東京専門学校を設立します。いずれも「日本に政党政治を確立する」という強い理念にもとづくものでした。

政党をつくったことはともかく、どうして学校をつくることが政党政治の確立につながるのでしょうか。それは彼が「政治に間接的に関わる国民のあり方が統治の質を左右する」と考え、教育によって思慮ある民意を高めようとしていたからでした。それゆえに東京専門学校は「学問の独立」をうたいました。外国の学問からの「学問の独立」。政治権力からの「学問の独立」。この「学問の独立」の理念にもとづき、なんと大隈重信は創設者でありながら、創立から15年ものあいだ、一度も公的な式典に出席せず、演説もしなかったのです。彼が初演説をするのは、外相在任中の1897年(明治30年)、創立15周年式典と同時に行われた卒業式でのことでした。

国民はいつまで目先の利益を優先するのか?

議会政治、政党政治は、選挙によって成立します。お上ではなく、民が国を動かす。それを可能にできる統治システムなのです。しかし、現実は美しい理想だけの世界ではありません。「現実には、選挙は必ずしも理念だけでは動かず、金の力が大きくものを言う現状であり、選挙で選ばれた代議士も、藩閥政府と癒着して権力・利権の獲得に奔走する有様」でした。大隈重信は、代議士と行政各般の行為を「国民が監督する」必要性を説きました。そして、だからこそ国民教育を重視しつづけたのです。日本の民意がいまだ遅れたものであり、自分たちがリードしていかなくてはならないという自負があったのでしょう。1907年(明治40年)、いったん政界を引退する際に行った、いわゆる「告別演説」で、彼はこんなことを語っています。

「どうせ無邪気の国民は政治上の思想は乏しいものである、どうしても指導者が之を教育し指導して立憲的国民を拵へなければ真の立憲政治は行はれないのである」

いくら自分が国民のためを思い、現実の経済状況を語っても、目先の利益を優先するがゆえに聞く耳をもってくれないという苛立ちからくる、現状への嘆息ではあります。しかし、彼が言っているのは、だからといって民意を無視したり、軽んじていいということではなく、むしろその逆です。本当に国民の側に立ち、国民の信を得る必要があり、だからこそ教育が重要である。つまり、彼はあくまで教育によって国民を導き、思慮ある民意に支えられた、健全な政党政治を育成しようと思い描き、行動しつづけたのです。

ネット上に表出する民衆のむき出しの本音

大隈重信は、その後、1914年(大正3年)に再び首相となり、第一次大戦への参戦を決定。中国に対する二十一箇条要求を行ったのもこの第二次大隈内閣でした。江戸末期の佐賀に生まれ、1922年(大正11年)に世を去った大隈重信。民意を反映する健全なる二大政党制の実現という大目的は変わらないながらも、「自ら政党を指導していくなかで、理想通りにはいかない厳しい現実に直面し、多くの挫折も経験した」。そこには、政党と官僚、民意と統治の相克、党内派閥の制御など、「今日につながるさまざまな論点が含まれている」と、真辺氏は指摘します。そして、同著の最終章にあたる「第九章 国民による政治と世界平和を求めて」をこのように結んでいます。

『それから100年経った今、この(ナショナリズムへの対応という)問題はさらに大きな問題となっている。ネット上を中心に民衆のむき出しの本音が表出し、それが政治に大きな影響を及ぼすことになっている現在、まさに民意と統治の関係のあり方が、重要な問題として民主主義の前に立ちはだかっている。民意による政治を、そして「民衆政治家」を手放しで褒めるのではなく、その民意の質、「民衆政治家」の質こそが、問われなくてはならない。その意味で、大隈の掲げていた、健全な国民と健全な政党政治の育成という課題は、いまだ達成されざる我々の課題として引き継がれているのだと考えるべきであろう』

大隈重信が遺したものが早稲田大学だけでないのは冒頭から見てきたとおりですが、彼が後世に託したものは、「円」よりも重いものだったのかもしれません。

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子

チンパンジーは乱婚、ヒトは夫婦…人間の特殊性と複雑性

長谷川眞理子