社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

パワハラ被害は30%超!防止義務化で何が変わる?

2017年に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、“過去3年間にパワーハラスメント(以下「パワハラ」)を受けたことがある”と回答した従業員は32.5%という結果が出ています。

2012年の調査では25.3%であったことを考えると、増加傾向にあることが伺えます。実際、いじめメンタルヘルス労働者支援センター代表の千葉茂氏は「パワハラの相談案件は確かに増えている」と述べています(『ガバナンス』2018年11号)。

2019年5月24日、社会問題ともなっているパワハラを防止するため、職場のパワハラの防止を企業に義務付ける「改正労働施策総合推進法」が参院本会議で可決、成立しました。

ではパワハラ防止義務化によって何が変わっていくのでしょうか。具体的に考えてみたいと思います。

パワハラ防止の義務化の時期は、早ければ大企業では2020年4月、中小企業では2022年4月の見通しとなっています。そのためにも必要な、「具体的にどのような行為がパワハラに当たるか」についての“線引き”は、厚生労働省が年内にも指針で示す予定となっています。

なお指針は、同省が発表している「パワハラの6類型」、1)身体的な攻撃:殴る蹴るなど体に危害加える、2)精神的な攻撃:侮辱や暴言など精神的な攻撃を加える、3)人間関係からの切り離し:仲間外れや無視など個人を疎外する、4)過大な要求:遂行不可能な業務を押し付ける、5)過小な要求:本来の仕事を取り上げる、6)個の侵害:個人のプライバシーを侵害する、などを基に策定されるようです。

企業には、相談窓口の設置義務や発生した際の再発防止策など、パワハラ防止の義務化が求められます。従わない企業には厚生労働省が改善を求め、それにも応じないなど悪質な場合は企業名を公表するとしています。

ハラスメント防止対策の専門機関として多岐にわたる組織のハラスメント問題のサポートに携わっている、ヒューマン・クオリティー代表取締役の樋口ユミ氏は『ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識』において、以下のように述べています。

「セクハラに該当するかどうかは、“セクハラされた人が不快に思っているか”が基本的な判断基準になります。けれどもパワハラの場合は、パワハラされた人が不快に思っただけでは、パワハラとは判断されません。パワハラは“職務上での地位や人問関係などの職場での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられたりする行為”をいいます。つまりパワハラで最も重視されるのは、加害者の言動が客観的に見て指導の範囲を逸脱しているかどうかということです。“業務の適正な範囲”については、業種や企業文化によっても異なりますが、社会通念に照らし合わせて考えていくことが今は大切でしょう」

さらに樋口氏は「パワハラの6類型」のうち、例えば1)「身体的な攻撃」は行為自体が犯罪となるためパワハラと判断できるが、2)「精神的な攻撃」については、人格や存在を否定する言葉はパワハラと認められるが、「業務上必要性のある適切な指導であれば、たとえ受け手が傷ついたと訴えたとしても、パワハラになることはありません」としています。

そして、パワハラと適切な教育指導の違いについて、「グレーな“なんでできない”“だからダメだ”といった言葉や威圧的、一方的な指示などというケースが多いように思います。部下の成長のためにも指導は必要です。“ダメだ”と言ってはいけないわけではありません。けれども、こうしたグレーな言葉が毎日続くと相手はどう受け止めるでしょうか。ポイントとなるのは、それで本当に部下が成長しているかどうか、ということなのです」と示しています。

以上から考えられることは、今回のパワハラ防止義務化によって何よりも先に変える必要があることは、上司部下の言動の検証にとどまらず、職場(就業環境)全体の人間関係の見直しや一人ひとりの意識の改善なのではないでしょうか。また企業にとっても、自社が「パワハラが横行しているブラック企業」という認識になることは、大きなリスクとなってしまいます。

そもそも、職場に集うことの目的はよりよい成果や利益を求めることです。そのためには職場の人間関係がよい方が効果的なはずです。パワハラと認定される・されない以前の問題として、パワハラと捉えられる関係性しか築けていないことに、何らかの改善の余地があることうかがえます。

新しい時代の職場には、パワハラ被害のない、労働者一人ひとりが輝ける就業環境であることが求められています。

2012年の調査では25.3%であったことを考えると、増加傾向にあることが伺えます。実際、いじめメンタルヘルス労働者支援センター代表の千葉茂氏は「パワハラの相談案件は確かに増えている」と述べています(『ガバナンス』2018年11号)。

2019年5月24日、社会問題ともなっているパワハラを防止するため、職場のパワハラの防止を企業に義務付ける「改正労働施策総合推進法」が参院本会議で可決、成立しました。

ではパワハラ防止義務化によって何が変わっていくのでしょうか。具体的に考えてみたいと思います。

令和元年「改正労働施策総合推進法」のポイント

今回の「改正労働施策総合推進法」のポイントは、法令によって初めて「優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で労働者の就業環境を害する」と、パワハラが定義されたことです。つまり労働者に対して、1)(職場内での)優越的な関係を背景に、2)業務上必要な範囲を超えた言動で、3)就業環境を害する、ことがパワハラの要件となります。パワハラ防止の義務化の時期は、早ければ大企業では2020年4月、中小企業では2022年4月の見通しとなっています。そのためにも必要な、「具体的にどのような行為がパワハラに当たるか」についての“線引き”は、厚生労働省が年内にも指針で示す予定となっています。

なお指針は、同省が発表している「パワハラの6類型」、1)身体的な攻撃:殴る蹴るなど体に危害加える、2)精神的な攻撃:侮辱や暴言など精神的な攻撃を加える、3)人間関係からの切り離し:仲間外れや無視など個人を疎外する、4)過大な要求:遂行不可能な業務を押し付ける、5)過小な要求:本来の仕事を取り上げる、6)個の侵害:個人のプライバシーを侵害する、などを基に策定されるようです。

企業には、相談窓口の設置義務や発生した際の再発防止策など、パワハラ防止の義務化が求められます。従わない企業には厚生労働省が改善を求め、それにも応じないなど悪質な場合は企業名を公表するとしています。

パワハラの“線引き”は「指導の適切性」

ただし、今回の改正では、労働者側が求めていた罰則付きの規定は見送られました。なぜ罰則付きの規定は見送られたのでしょうか。その背景には、「業務上の指導とパワハラの“線引き”が難しい」とする、企業側の意向があります。ハラスメント防止対策の専門機関として多岐にわたる組織のハラスメント問題のサポートに携わっている、ヒューマン・クオリティー代表取締役の樋口ユミ氏は『ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識』において、以下のように述べています。

「セクハラに該当するかどうかは、“セクハラされた人が不快に思っているか”が基本的な判断基準になります。けれどもパワハラの場合は、パワハラされた人が不快に思っただけでは、パワハラとは判断されません。パワハラは“職務上での地位や人問関係などの職場での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられたりする行為”をいいます。つまりパワハラで最も重視されるのは、加害者の言動が客観的に見て指導の範囲を逸脱しているかどうかということです。“業務の適正な範囲”については、業種や企業文化によっても異なりますが、社会通念に照らし合わせて考えていくことが今は大切でしょう」

さらに樋口氏は「パワハラの6類型」のうち、例えば1)「身体的な攻撃」は行為自体が犯罪となるためパワハラと判断できるが、2)「精神的な攻撃」については、人格や存在を否定する言葉はパワハラと認められるが、「業務上必要性のある適切な指導であれば、たとえ受け手が傷ついたと訴えたとしても、パワハラになることはありません」としています。

そして、パワハラと適切な教育指導の違いについて、「グレーな“なんでできない”“だからダメだ”といった言葉や威圧的、一方的な指示などというケースが多いように思います。部下の成長のためにも指導は必要です。“ダメだ”と言ってはいけないわけではありません。けれども、こうしたグレーな言葉が毎日続くと相手はどう受け止めるでしょうか。ポイントとなるのは、それで本当に部下が成長しているかどうか、ということなのです」と示しています。

以上から考えられることは、今回のパワハラ防止義務化によって何よりも先に変える必要があることは、上司部下の言動の検証にとどまらず、職場(就業環境)全体の人間関係の見直しや一人ひとりの意識の改善なのではないでしょうか。また企業にとっても、自社が「パワハラが横行しているブラック企業」という認識になることは、大きなリスクとなってしまいます。

そもそも、職場に集うことの目的はよりよい成果や利益を求めることです。そのためには職場の人間関係がよい方が効果的なはずです。パワハラと認定される・されない以前の問題として、パワハラと捉えられる関係性しか築けていないことに、何らかの改善の余地があることうかがえます。

新しい時代の職場には、パワハラ被害のない、労働者一人ひとりが輝ける就業環境であることが求められています。

<参考文献・参考サイト>

・職場のパワーハラスメントに関する実態調査について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html

・「パワハラ相談増加の背景と職場のトラブル解決への課題」、『ガバナンス』2018年11号(千葉茂著、ぎょうせい)

・「パワハラ防止法成立 罰則規定は見送り」(『毎日新聞』2019年5月29日付)

・「企業にパワハラ防止を義務化へ、違反なら社名公表も」(『朝日新聞』2019年5月29日付)

・「パワハラ行為を明示し抑止 関連法成立、悪質企業公表へ」(『日本経済新聞』2019年5月30日付)

・あかるい職場応援団

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

・『ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識』(樋口ユミ著、朝日新聞出版)

・職場のパワーハラスメントに関する実態調査について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html

・「パワハラ相談増加の背景と職場のトラブル解決への課題」、『ガバナンス』2018年11号(千葉茂著、ぎょうせい)

・「パワハラ防止法成立 罰則規定は見送り」(『毎日新聞』2019年5月29日付)

・「企業にパワハラ防止を義務化へ、違反なら社名公表も」(『朝日新聞』2019年5月29日付)

・「パワハラ行為を明示し抑止 関連法成立、悪質企業公表へ」(『日本経済新聞』2019年5月30日付)

・あかるい職場応援団

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

・『ハラスメント時代の管理職におくる職場の新常識』(樋口ユミ著、朝日新聞出版)

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

物知りもいいけど知的な教養人も“あり”だと思います。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

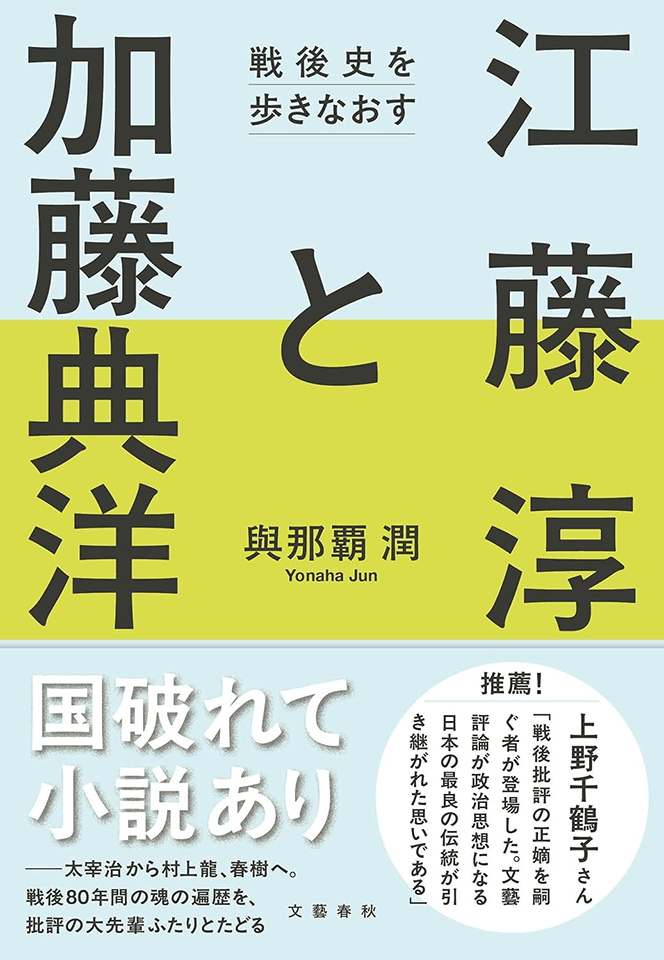

なぜ『ホトトギス』に注目?江藤淳の「リアリズムの源流」

AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(2)江藤淳の「リアリズムの源流」

文芸評論を再考するに当たり、江藤淳氏の「リアリズムの源流」を振り返ってみる。一般的に日本で近代小説が始まった起源は坪内逍遥だといわれるが、江藤氏はそれに疑問を呈す。そして注目したのが、夏目漱石の「坊ちゃん」であ...

収録日:2025/04/10

追加日:2025/07/02

ヨーロッパとは?地図で読み解く地政学と国際政治の関係

地政学入門 ヨーロッパ編(1)地図で読むヨーロッパ

国際政治の戦略を考える上で今やかかせない地政学の視座。今回のシリーズではヨーロッパに焦点を当て、地政学の観点から情勢分析をする。第1話目では、まず地政学の要点をおさらいし、常に揺れ動いてきた「ヨーロッパ」という領...

収録日:2025/02/28

追加日:2025/05/05

アジア的成熟国家モデルづくりへ、日本が目指すべき道とは

日本の財政と金融問題の現状(4)日本が目指すべき成熟国家への道

機関投資家や経営者の生の声から日本の金融市場の問題点を見ていくと、リスクマネーを供給するための市場づくりや人材育成等の課題が浮き彫りになる。良質なスタートアップ企業を育てるにはどうすればいいのか。今こそアジア的...

収録日:2025/04/13

追加日:2025/07/01

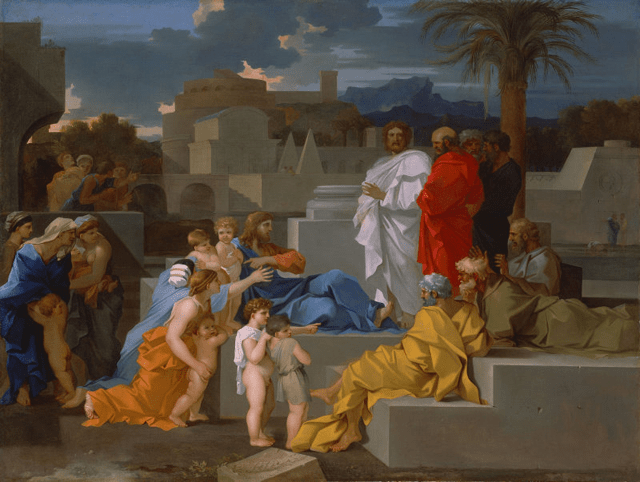

「イエス・キリスト」という名前の本当の意味は?

キリスト教とは何か~愛と赦しといのち(1)「イエス」とは一体誰なのか

キリスト教とは何か。「文明の衝突」が世界中で現実化する中、この問題は日本人にとっても重要なものになっている。上智大学神学部教授・竹内修一氏は、「キリスト教とは何か」という問いは、同時に「イエスとは誰なのか」も意...

収録日:2016/12/26

追加日:2017/02/28

最悪のシナリオは?…しかしなぜ日本は報復すべきでないか

第2次トランプ政権の危険性と本質(8)反エリート主義と最悪のシナリオ

反エリート主義を基本線とするトランプ大統領は、金融政策の要であるFRBですらも敵対視し、圧力をかけている。このまま専門家軽視による経済政策が進めば、コロナ禍に匹敵する経済ショックが世界的に起こる可能性がある。最終話...

収録日:2025/04/07

追加日:2025/06/28