テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

ブラックホールはどのように形成されるのか?

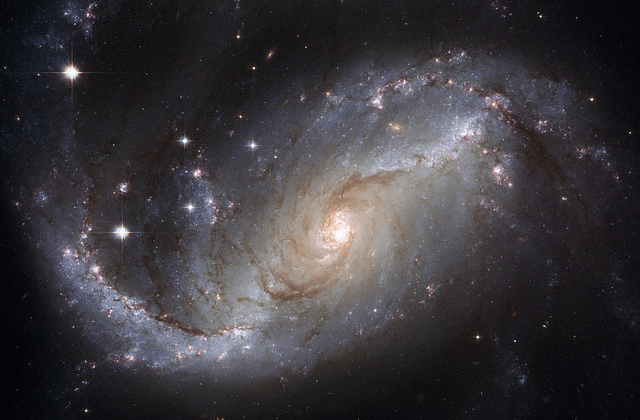

巨大ブラックホールが、ついに撮影された!

2019年4月10日、巨大ブラックホールとその影の存在を初めて画像で直接証明することに成功したことが、世界6か所での同時記者会見において発表されました。撮影されたのは、おとめ座銀河団の楕円銀河M87の中心に位置する巨大ブラックホールです。この偉業を進めたのは、「イベント・ホライズン・テレスコープ」。地球上の8つの電波望遠鏡を結合させた国際協力プロジェクトです。代表を務めるシェパード・ドールマン氏(ハーバード・スミソニアン天体物理学センター)は「200人以上の研究者がチーム一丸となって成し遂げた偉大な科学的業績」について誇らしく語りました。

ブラックホールを簡単に定義すると「その強力な重力のために光すら脱出することができなくなった天体」だと慶應義塾大学理工学部物理学科教授の岡朋治氏は言います。物質だけでなく光すら吸い込んでしまう超強力な存在は、どのように形成されるものなのか。「星の一生」という概念を用いて理解していきましょう。

「星の一生」を早回しで追跡してみると

そもそも恒星とは、自分自身の核燃料を燃やしながらエネルギーを生成して光っている天体のこと。これらは「星間分子雲」と呼ばれる、分子の形をしたガスが濃密な領域で生まれます。最初の「原始星」と呼ばれる赤ちゃんの段階では、恒星の質量の降着、収縮は止まっていません。やがて原始星の中心で核反応に火がつき、質量降着が止まると、星は「主系列星」と呼ばれる活動期に入ります。主系列星は、中心のガスを核反応で燃やしながら、軽い元素を重元素へと合成してどんどん進化していきます。進化が進み、中心の核燃料を使い果たすにつれ、水素がヘリウムに、ヘリウムが炭素になり、重くなって燃えにくくなるのです。

この結果、燃えない状態のコアが残されると、外層部は膨張して「赤色巨星」となります(私たちの太陽がこの段階に至るのは約50億年後と考えられています)。赤色巨星が非常に重かった場合、「超新星爆発」と呼ばれる大爆発を起こします。

爆発を起こした中心のコアは鉄のコアになり、核融合反応では燃えません。中でエネルギーを発することができないからです。一方で外側には膨大なガスがあるため、中心にある鉄のコアはつぶれざるをえません。

さて、ここからが、ブラックホールになるかならないかの分かれ道です。つぶれた後に中性子のコアが残ると「中性子星」になり、残らない場合(星の質量が非常に重い場合)、完全につぶれてブラックホールになると考えられています。

宇宙には無数の「野良ブラックホール」が存在

ブラックホールを残す恒星は質量が重いといいましたが、およそ太陽の30倍以上の質量を持つ星が、進化の最終段階にブラックホールを残すと考えられています。今回撮影されたブラックホールがあるのは、おとめ座にある銀河団。地球からこの銀河団中心までは約5500万光年の距離があり、その中心にあるM87は直径約12万光年の中に、数兆個の星と約13000個もの球状星団を含む巨大な楕円銀河です。その質量は、太陽の65億倍にも及ぶと考えられています。

ほかにも著名なブラックホール候補天体として、「はくちょう座X-1」や「SS433(マナティー星雲)」の名前を聞かれた方もあるでしょう。宇宙には無数の「野良ブラックホール」が存在していますが、岡氏の研究グループはその手がかりとなるガス運動を検出しています。

地球の周りにブラックホールは存在しないため、吸い込まれる危険性は今のところありえないと岡氏は保証します。地球が真正面からブラックホールに迫らない限り、その危険はないからです。ただ、野良ブラックホールが向こうから近づいてくると、気づかないうちに吸い込まれていることはあるかもしれません。惑星の軌道が妙などの間接的な証拠でしか、そのことはわかりませんが、逃げると言っても、さて、どこへ行けばいいのでしょうか。

人気の講義ランキングTOP20

高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?

テンミニッツ・アカデミー編集部