テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

建物の入り口で見かける「定礎」とは何か?

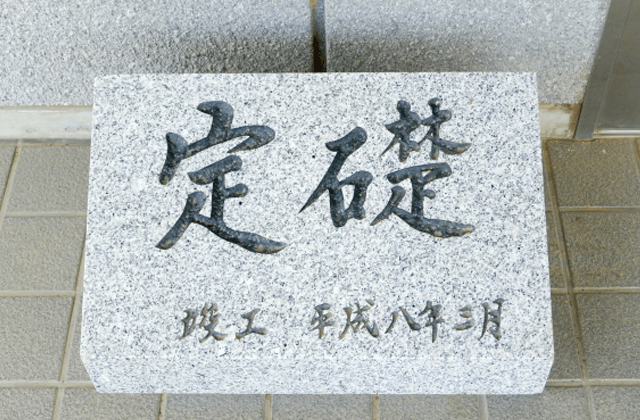

ビルやマンションの入り口付近で、「定礎」と書かれたプレートを見たことがある人は、多いのではないでしょうか。しかし、読み方や意味まで知っているという人は意外と少ないかもしれません。今回はよく目にするけれど、よく知らない「定礎」についてです。

現在発見されているもので、もっとも古い「定礎」と考えられるのは、金沢城の跡地で発見されたもの。ここには「宝暦十三癸未年 鍬始 六月廿五日」と記載されているとのこと。西暦にすると1763年。これは江戸時代の中頃なので、なかなかの古さです。現代の日本でも「定礎式」が行われるようですが、これは、これまでの工事の安寧に感謝し今後の工事の安全を祈願する儀式です。ただ、現在では「定礎石」は工事終了時に設置されるのが通例となっているようです。

ちなみに「定礎式」以外にも建築関係ではさまざまな儀式が行われます。特に建物が完成する段階での式では、「竣工式」や「落成式」、「完工式」といったところをよく耳にします。「竣工式」は工事が無事であったことを土地の神様に報告し感謝する儀式で、基本的には神事であることが多いようです。一方「落成式」はさまざまな人へのお披露目といった意味合いが強いようです。また、完工式は一般的にこういった工事終了時に行われる儀式一般をさすことが多いようです。

「定礎」は近代的なビルでもよく見かけますが、そこにあったものは「建てた人の思い」というたいへん人間的なものでした。たくさんのビルが林立する都会は、一見すると機能性と効率性だけが追及された無機的な空間のように思えます。しかし足元には、そのビルにかかわった多くの人の思いが大切に埋め込まれています。

「定礎」の読み方は「ていそ」

「定礎」は「ていそ」と読みます。このプレートは御影石を使用して文字と竣工日を入れるのが一般的です。意味としてもそのまま、「礎(いしずえ)を定める」というものです。もともとはヨーロッパで石造建築における礎の位置を定めた際に行う「定礎式」という儀式に由来しています。これが明治期に西洋建築を建てだした日本にも受け継がれて今の形になったようです。現在発見されているもので、もっとも古い「定礎」と考えられるのは、金沢城の跡地で発見されたもの。ここには「宝暦十三癸未年 鍬始 六月廿五日」と記載されているとのこと。西暦にすると1763年。これは江戸時代の中頃なので、なかなかの古さです。現代の日本でも「定礎式」が行われるようですが、これは、これまでの工事の安寧に感謝し今後の工事の安全を祈願する儀式です。ただ、現在では「定礎石」は工事終了時に設置されるのが通例となっているようです。

「定礎プレート(定礎箱)」はタイムカプセル

また、定礎石の中には、「定礎箱」という鉛や銅、ステンレスで作られた箱が埋められているそうです。中には、建築図面、(氏神様への)お札や、通貨、その日の新聞、工事関係者や出資者の名簿、その他話題になっているものが一般的だそうですが、詳しくは建築主と相談して決めることが基本とのこと。「定礎」はたいへん多くの建物で見かけるので、法的な決まりがあるのかと思いきや、特にそういった決まりはないそうです。ちなみに「定礎式」以外にも建築関係ではさまざまな儀式が行われます。特に建物が完成する段階での式では、「竣工式」や「落成式」、「完工式」といったところをよく耳にします。「竣工式」は工事が無事であったことを土地の神様に報告し感謝する儀式で、基本的には神事であることが多いようです。一方「落成式」はさまざまな人へのお披露目といった意味合いが強いようです。また、完工式は一般的にこういった工事終了時に行われる儀式一般をさすことが多いようです。

「定礎」は近代的なビルでもよく見かけますが、そこにあったものは「建てた人の思い」というたいへん人間的なものでした。たくさんのビルが林立する都会は、一見すると機能性と効率性だけが追及された無機的な空間のように思えます。しかし足元には、そのビルにかかわった多くの人の思いが大切に埋め込まれています。

<参考サイト>

・定礎って何ですか?|建築用語解説|よくあるご質問|福岡資産

https://www.fukuokafudousan.com/faq/archives/60

・建物にある「定礎」の本当の意味とは?|おうちマガジン

https://realestate.yahoo.co.jp/magazine/ryoito/20141225-00000001

・定礎って何ですか?|建築用語解説|よくあるご質問|福岡資産

https://www.fukuokafudousan.com/faq/archives/60

・建物にある「定礎」の本当の意味とは?|おうちマガジン

https://realestate.yahoo.co.jp/magazine/ryoito/20141225-00000001

人気の講義ランキングTOP20

適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物

長谷川眞理子