テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

お墓は必要?費用は?現代の「お墓」事情

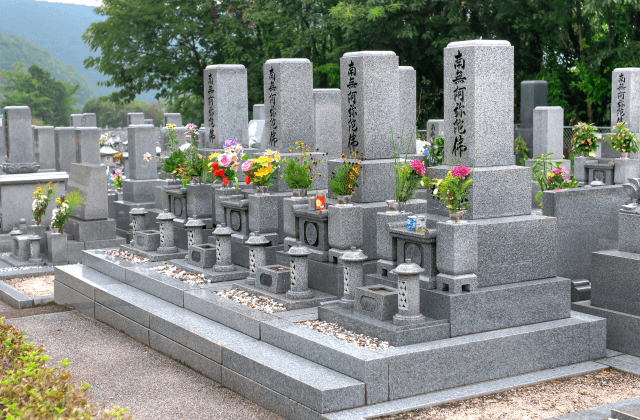

最近、電車の広告などでお墓に関するものをよく目にします。「永代供養」「ロッカー式納骨堂」などなどといったものが多いようです。また、先祖代々の墓を「墓じまい(改葬)」して、古い遺骨を納骨堂などに移すといったことも増えているようです。お墓への意識は変化しています。ここでは、現代でのお墓をめぐる状況を整理しながら、お墓にはどれくらいのお金がかかるのかといったところまで見てみましょう。

1989年(平成元年)の時点で、65歳以上の人がいる世帯での三世代同居の割合は40.7%でした。ここから30年経った2019年時点では9.4%と、4分の1以下に減っています。また、2019年時点では高齢者の単独世帯は28.8%、夫婦のみ世帯が32.3%。つまり高齢者の6割が夫婦のみか一人暮らしです(厚生労働省「国民生活基礎調査」2019年版)。

人が亡くなった際、以前は残された家族が家族共有の墓に入れていました。死は家族が引き受けるシステムが働いていたと言えます。一方、いまでは高齢者であっても夫婦二人暮らし、また一人暮らしといった場合も多くなっています。こういった実情を見ると、個人が生前に自分の墓を用意しておくことや、「墓じまい」をして残される家族に負担がかからないよう考えておく必要があるということも納得がいきます。

「墓じまい」にかかる費用は、全国の平均価格は1平方メートルあたり10万円ほどといったイメージで示されている場合が多いようです。しかし、古い墓地は山の中にある場合も多く、こういった場合の撤去費用は高くなるとのこと。明確な数字はあまりありませんが、いくつかのサイトを見てみたところ、実際の費用は10万円から150万円以下といったところが多いようです。

また、お墓を管理している寺院とのトラブルもあるようです。お寺の檀家を離れることを「離檀」と言いますが、この際、寺院には「離檀料」を払います。この「離檀料」は明確ではありません。法要一回分のお布施額が目安といった話もあります。もう少し調べてみると、おおよそ3万円から、「閉眼供養(魂抜き)」といった法要と合わせて20万円といった記載もありました。また、お寺によっては離檀料として高額を請求される場合もあるとのこと。この辺りはさまざまなお寺の事情もあったりするようです。事前に寺院、住職としっかり相談することが大事です。

また墓石の解体撤去費用に関しては石材店とトラブルになることがあるようです。撤去費用は場所によって大きく金額が変わります。特に遠い場所や重機が入りにくい場所などは注意が必要です。相場も明確でないようなので、複数の石材店に見積もりを頼みましょう。

「墓じまい」の費用を比較的抑えるには、次の納骨先として散骨や合葬墓、手元供養といった比較的管理費用のかからないところを選ぶことは考えられます。また地域によっては「墓じまい」の補助金制度を出しているところもあるようです。

興味のあるお墓、1位は「永代供養墓・合祀墓」

株式会社霊園・墓石のヤシロは、大阪市内在住の40歳以上の中高年層に対し「お墓に対する意識調査」を実施しています。2021年3月発表の資料によると「自分の入るお墓がない」「お墓があるかわからない」との回答が59.7%とおよそ6割を占めています。また「興味のあるお墓のタイプ」を見ると1位が「永代供養墓・合祀墓(46.7%)」、2位「堂内墓地(35.7%)」、3位「ロッカー式納骨堂(33.1%)」、4位「樹木・樹林型のお墓(28.9%)」、5位「従来型の墓石(13.8%)」となっています。お墓は家族の場所ではなくなり、簡素化してきているといえるかもしれません。1989年(平成元年)の時点で、65歳以上の人がいる世帯での三世代同居の割合は40.7%でした。ここから30年経った2019年時点では9.4%と、4分の1以下に減っています。また、2019年時点では高齢者の単独世帯は28.8%、夫婦のみ世帯が32.3%。つまり高齢者の6割が夫婦のみか一人暮らしです(厚生労働省「国民生活基礎調査」2019年版)。

人が亡くなった際、以前は残された家族が家族共有の墓に入れていました。死は家族が引き受けるシステムが働いていたと言えます。一方、いまでは高齢者であっても夫婦二人暮らし、また一人暮らしといった場合も多くなっています。こういった実情を見ると、個人が生前に自分の墓を用意しておくことや、「墓じまい」をして残される家族に負担がかからないよう考えておく必要があるということも納得がいきます。

「墓じまい(改葬)」にかかる費用は150万円くらい?

「墓じまい(改葬)」の理由はお墓の承継者がいない、もしくは自分の子供や孫に迷惑をかけたくないといったものがあるようです。ただしこのためには、埋葬されている故人につながる親戚への理解を得たり、役所で手続きしたり、お経をあげてもらったりといくつかの手順を踏む必要があり、さらに費用もかかります。「墓じまい」にかかる費用は、全国の平均価格は1平方メートルあたり10万円ほどといったイメージで示されている場合が多いようです。しかし、古い墓地は山の中にある場合も多く、こういった場合の撤去費用は高くなるとのこと。明確な数字はあまりありませんが、いくつかのサイトを見てみたところ、実際の費用は10万円から150万円以下といったところが多いようです。

親族・寺院・石材店とのトラブルに注意

「墓じまい」にはさまざまなトラブルもあるようです。まずは埋葬されている故人に関わる親族間の合意が円滑に得られない場合。先祖を供養する墓である以上、親族全員の思いをしっかりと汲み取る必要はあります。丁寧な話し合いが必要です。また、お墓を管理している寺院とのトラブルもあるようです。お寺の檀家を離れることを「離檀」と言いますが、この際、寺院には「離檀料」を払います。この「離檀料」は明確ではありません。法要一回分のお布施額が目安といった話もあります。もう少し調べてみると、おおよそ3万円から、「閉眼供養(魂抜き)」といった法要と合わせて20万円といった記載もありました。また、お寺によっては離檀料として高額を請求される場合もあるとのこと。この辺りはさまざまなお寺の事情もあったりするようです。事前に寺院、住職としっかり相談することが大事です。

また墓石の解体撤去費用に関しては石材店とトラブルになることがあるようです。撤去費用は場所によって大きく金額が変わります。特に遠い場所や重機が入りにくい場所などは注意が必要です。相場も明確でないようなので、複数の石材店に見積もりを頼みましょう。

「墓じまい」の費用を比較的抑えるには、次の納骨先として散骨や合葬墓、手元供養といった比較的管理費用のかからないところを選ぶことは考えられます。また地域によっては「墓じまい」の補助金制度を出しているところもあるようです。

<参考サイト>

2019年 国民生活基礎調査の概況|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/index.html

現代の墓事情に関する知識とトラブル(PDF)|独立行政法人国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202008_01.pdf

若い世代ほどお墓に求めるものに変化”少子高齢化時代の”お墓事情” 都心部・中高年世帯の「お墓事情」実態調査|PR TIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000047534.html

2019年 国民生活基礎調査の概況|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/index.html

現代の墓事情に関する知識とトラブル(PDF)|独立行政法人国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202008_01.pdf

若い世代ほどお墓に求めるものに変化”少子高齢化時代の”お墓事情” 都心部・中高年世帯の「お墓事情」実態調査|PR TIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000047534.html

人気の講義ランキングTOP20

科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか

長谷川眞理子