ビルの窓の「赤い三角マーク」は何なのか?

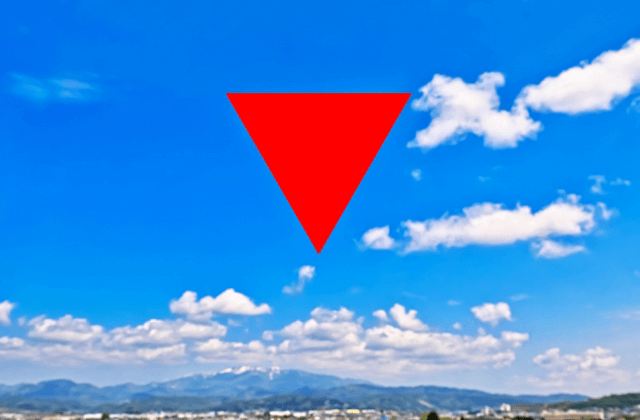

ふとビルを見上げたとき、窓についている赤い三角マーク「▼」。気になったことはありませんか?ビルによっては複数箇所、あるいはついていない場合もあり、何のために貼ってあるのか意味までは知らないという人は多いのではないでしょうか。

実はあのマークには、とても大事な役目があったのです。

もともと「非常用進入口」については、建築基準法施行令で以下のように定められています。いずれも消防活動が迅速に、かつ滞りなく行われるために必要な条件です。

<「非常用進入口」設置の条件>

・3階以上の建物で、地上から31m(はしご車が届く位置)以下の階に設置すること

・足場となるバルコニーを設置すること

・夜間でも視認できる赤色灯を設置すること

・道路、または幅4mの通路に面する部分に設けること

・進入口の設置間隔は40m以内にすること など

みなさんの中にも、ビルの屋上などでバルコニーに囲まれた扉を見たことがある方がいるかもしれませんね。

ただし狭い都市部の土地の建物だとバルコニーを設置する物理的余裕がなく、設置条件に満たないケースがあります。そういった時は非常用進入口の代わりとなる「代替進入口」を設置することが求められます。

「代替進入口」とはその名の通り、非常用進入口の代わりになる開口部のこと。設置間隔を10m以内にしなければならないので数は多めになりますが、普段から通常の窓として使用できる、景観デザイン上見栄えがよいなどの理由で、現在のビルのほとんどが代替進入口を採用することが多いようです。そしてその代替進入口には、赤色反射塗料による一辺が20 cmの逆正三角形の標識(=非常用進入マーク)を入れるのが義務となっています。

つまり「▼」のマークがある窓は本来の意味の「非常用進入口」ではなくその「代わりとなる窓」を示すものであるわけです。代替とはいえ消防活動で大切な進入口となりますので、進入口周辺に物を置いたりしないよう配慮しなければなりません。

※具体的な設置方法については自治体によって変わる場合がありますので、貼付する場合はあらかじめ行政や専門家にご相談ください。

1960年代、高度経済成長期に突入した日本各地では、多くの高層ビルや旅館、ホテル、病院などが建ち並びました。しかしそこではひとたび火災が起きると数十人が亡くなる惨事になりやすく、大きな社会問題のひとつでした。特に旅館やホテルはレジャーブームにより増築がしばしば行われた結果、防災管理がおろそかになっていたのです。

そこでこれらの火災を教訓として、1970年までに消防法や建築基準法が改正されました。その中で「排煙設備」「非常用照明装置」「非常用昇降機(エレベーター)」そして「非常用進入口」の設置が義務づけられたのです。その後も大きなビル火災は発生しましたが、そのたびに法が見直され、スプリンクラーの設置や規制強化など、時代に合わせてアップデートがくり返されています。

「▼」マークには、ビル火災の歴史的教訓という深い意味がこめられていたのですね。みなさんも、道すがら「▼」マークを見つけた時には、自らの防災意識について振り返ってみてはいかがでしょうか。

実はあのマークには、とても大事な役目があったのです。

「▼」は消防隊の進入口(の代わり)となる窓を示している

あのマークは「非常用進入口マーク」と呼ばれているものです。ビル火災など非常時の際、外部から消防隊が進入するための開口部を示しています。いざという時は、消防隊員が「▼」のある窓を破って入ってくるということですね。もともと「非常用進入口」については、建築基準法施行令で以下のように定められています。いずれも消防活動が迅速に、かつ滞りなく行われるために必要な条件です。

<「非常用進入口」設置の条件>

・3階以上の建物で、地上から31m(はしご車が届く位置)以下の階に設置すること

・足場となるバルコニーを設置すること

・夜間でも視認できる赤色灯を設置すること

・道路、または幅4mの通路に面する部分に設けること

・進入口の設置間隔は40m以内にすること など

みなさんの中にも、ビルの屋上などでバルコニーに囲まれた扉を見たことがある方がいるかもしれませんね。

ただし狭い都市部の土地の建物だとバルコニーを設置する物理的余裕がなく、設置条件に満たないケースがあります。そういった時は非常用進入口の代わりとなる「代替進入口」を設置することが求められます。

「代替進入口」とはその名の通り、非常用進入口の代わりになる開口部のこと。設置間隔を10m以内にしなければならないので数は多めになりますが、普段から通常の窓として使用できる、景観デザイン上見栄えがよいなどの理由で、現在のビルのほとんどが代替進入口を採用することが多いようです。そしてその代替進入口には、赤色反射塗料による一辺が20 cmの逆正三角形の標識(=非常用進入マーク)を入れるのが義務となっています。

つまり「▼」のマークがある窓は本来の意味の「非常用進入口」ではなくその「代わりとなる窓」を示すものであるわけです。代替とはいえ消防活動で大切な進入口となりますので、進入口周辺に物を置いたりしないよう配慮しなければなりません。

※具体的な設置方法については自治体によって変わる場合がありますので、貼付する場合はあらかじめ行政や専門家にご相談ください。

非常用進入口はなぜ設置されるようになった?

木造住宅が多く消防技術も未熟だった時代は、火事があると街ごと焼亡してしまう市街地大火がたびたび起こりました。消防法や建築基準法といった法整備が進むにつれ、そうした市街地大火はほとんどなくなりましたが、代わって増加したのがビル火災です。1960年代、高度経済成長期に突入した日本各地では、多くの高層ビルや旅館、ホテル、病院などが建ち並びました。しかしそこではひとたび火災が起きると数十人が亡くなる惨事になりやすく、大きな社会問題のひとつでした。特に旅館やホテルはレジャーブームにより増築がしばしば行われた結果、防災管理がおろそかになっていたのです。

そこでこれらの火災を教訓として、1970年までに消防法や建築基準法が改正されました。その中で「排煙設備」「非常用照明装置」「非常用昇降機(エレベーター)」そして「非常用進入口」の設置が義務づけられたのです。その後も大きなビル火災は発生しましたが、そのたびに法が見直され、スプリンクラーの設置や規制強化など、時代に合わせてアップデートがくり返されています。

「▼」マークには、ビル火災の歴史的教訓という深い意味がこめられていたのですね。みなさんも、道すがら「▼」マークを見つけた時には、自らの防災意識について振り返ってみてはいかがでしょうか。

<参考サイト>

窓に貼られた赤い三角マークの意味、知っていますか?│株式会社フジタ

http://www.fujitanet.co.jp/chiebukuro/5505

飲食店などを改修される場合の注意点│高知市

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/58/kenchiku0903.html

窓に貼られた赤い三角マークの意味、知っていますか?│株式会社フジタ

http://www.fujitanet.co.jp/chiebukuro/5505

飲食店などを改修される場合の注意点│高知市

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/58/kenchiku0903.html

人気の講義ランキングTOP20

欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い

長谷川眞理子